黄土深处的叙事空间

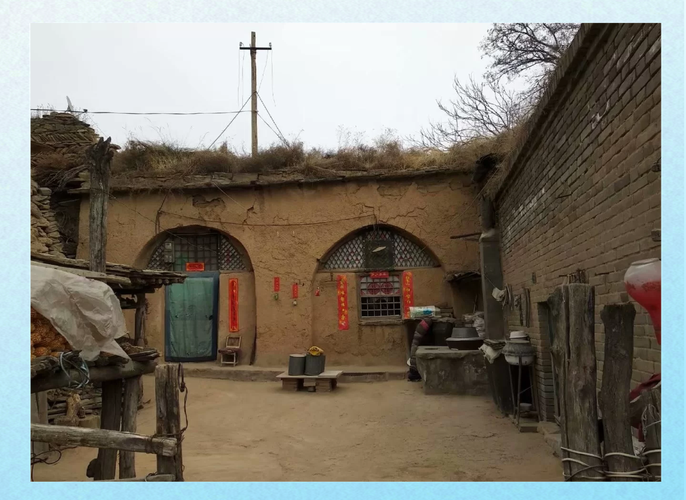

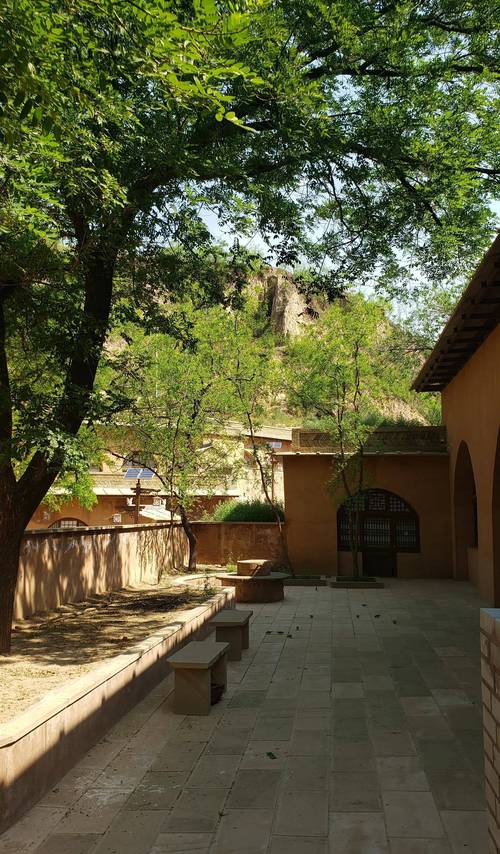

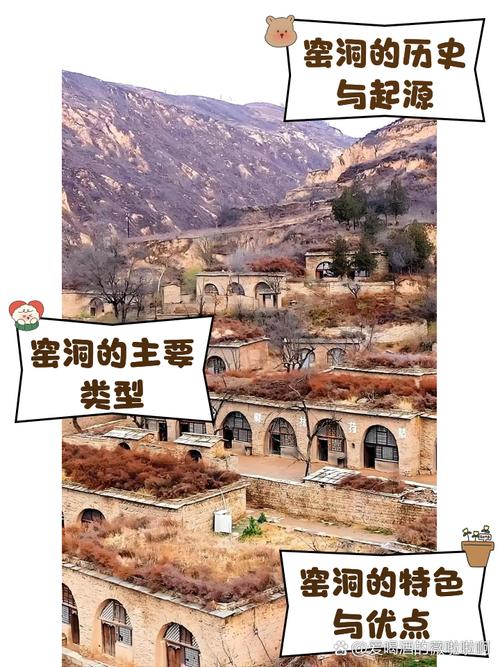

在陕北千沟万壑的黄土高原上,层层叠叠的窑洞犹如大地的褶皱,镌刻着千年的生存智慧,这些依山而建的拱形建筑群,不仅是抵御严寒酷暑的生存堡垒,更是中华文明最鲜活的叙事场域,每当夜幕降临,窑洞窗棂透出的暖黄灯光下,三代人围坐在土炕上,那些流传了数百年的故事便穿越时空,在说书人的三弦声中苏醒。

窑洞特殊的建筑形制构成了独特的声场环境,拱形结构的聚音效应,让说书人的唱词在窑洞内形成天然混响,如同在穹顶之下架设了无形的共鸣箱,这种物理空间的特殊性,使得每个故事都裹挟着黄土的颗粒感,在听众的耳膜上烙下深刻的印记,老一辈讲述者常说的"窑洞会记故事",正是对这种空间记忆特性的生动诠释。

民间故事中的生存图谱

在代代相传的《窑神爷的传说》中,那位用双肩扛来黄土、用手掌捏出窑洞的巨人形象,实则隐喻着陕北先民改造自然的集体记忆,故事里窑神爷每造一孔窑洞就留下一把谷种的细节,揭示着农耕文明对粮食的原始崇拜,这类创世神话通过夸张的叙事手法,将生存技能转化为可传承的文化密码。

《绣花鞋的秘密》这类生活故事往往包裹着道德训诫,故事中那个用三年时间绣出绝世绣品的巧媳妇,因贪图富贵私藏金线而遭天谴的情节,实则是民间对诚信品格的具象化表达,这类故事常穿插"过事情"(红白喜事)时讲述,借助特定仪式强化道德教化的效力。

生态智慧在《龙王三太子》的传说中得到巧妙呈现,故事里干涸的泉眼因少年诚心感动龙王而重涌清泉,暗合着陕北人"敬天惜水"的生存哲学,这类故事往往与具体地理景观结合,如在井台边、古树下讲述,使自然环境成为记忆的锚点。

故事传承的教育机理

窑洞故事采用"三叠式"叙事结构,这种重复而不单调的讲述方式,暗合儿童认知发展规律,如《狼外婆》故事中三次敲门、三次应答的递进,既制造悬念又强化记忆,讲述者通过调整语速、声调,配合烟锅敲击炕沿的节奏,形成多感官刺激的教学场域。

在婚丧嫁娶等仪式中嵌入故事讲述,是陕北民间教育的独特智慧。《送女歌》在婚礼当夜的吟唱,实则通过故事传递婚姻伦理;《孝子经》在丧礼上的诵读,则借古人事例阐释孝道内涵,这种"境教"模式,使道德规范内化为情感体验。

故事中的禁忌元素构成隐性教育机制,如"子夜不讲鬼故事"的规矩,实则是睡眠健康的原始认知;"孕妇不听完故事"的禁忌,包含着对胎儿保护的朴素科学观,这些禁忌通过代际传递,形成潜移默化的行为规范。

现代教育的启示与转化

当前中小学教材对民间故事的呈现往往停留在文字层面,忽略了其原有的多维传播特性,建议开发"故事地图"项目,让学生沿着窑洞村落采集故事,记录讲述时的空间布局、肢体语言、环境音效,构建立体化故事档案库。

在榆林某中学的实践案例中,教师将《赶牲灵》故事改编为数学情境题:计算骡队翻越三道梁的物资损耗,融合了历史、地理、数学等多学科知识,这种跨学科转化,使传统故事成为STEAM教育的生动载体。

科技手段为故事传承注入新活力,延安某文化馆开发的AR窑洞项目,游客扫描窑洞墙面即可触发三维故事场景,某高校团队采集百位说书人的声纹数据,通过AI算法还原不同流派的叙事风格,构建数字化声音博物馆。

窑洞民间故事不是封存在黄土中的木乃伊,而是持续生长的文化根系,当我们在北京某小学看到孩子们用陕北腔调演绎《张连卖布》,在纽约唐人街听到用电子三弦伴奏的《兰花花》时,便知这些故事早已突破地理边界,成为全人类共同的精神遗产,教育的真谛,或许就藏在这些不断被重新诠释的故事里——它们教会我们,真正的传承不是机械复制,而是让古老智慧在新时代的土壤里,长出不一样的年轮。