(引言)在人类文明史上,耶稣蒙难事件犹如一枚棱镜,将宗教、历史、伦理、艺术等多元领域的光芒折射成璀璨光谱,作为教育工作者,当我们以学术视角重新审视这个跨越两千年的文化符号时,会发现其蕴含的深层教育价值远超单纯的宗教叙事,本文将从历史考证、伦理思辨、艺术表达三个维度,探讨如何将这一历史事件转化为跨学科的教育资源。

历史维度中的真相探寻 在耶路撒冷考古现场,以色列学者发现的彼拉多石碑与《新约》记载形成互证,为历史教学提供了绝佳案例,教师可引导学生比较约瑟夫斯《犹太古史》与福音书记载的差异:前者记载耶稣被犹太公会指控"引诱民众",后者强调罗马总督的审判程序,这种差异恰是培养学生史料辨析能力的契机。

都灵裹尸布的碳十四测年争议(1988年测定为中世纪产物,2019年新研究质疑取样部位)展现了科技手段在历史研究中的双重性,在课堂实践中,可组织学生模拟学术辩论:正方基于文献交叉验证确认事件真实性,反方引用罗马史家塔西佗《编年史》中"基督被彼拉多处决"的第三方记载,探讨历史真实与信仰叙事的关系。

伦理困境中的价值抉择 耶稣在客西马尼园的内心挣扎("求你将这杯撤去"),为道德教育提供了复杂情境,教师可设计情境模拟:当个体信念与社会权威冲突时,如何抉择?对比苏格拉底饮鸩、文天祥就义的案例,引导学生理解不同文化中的殉道精神。

本丢·彼拉多的洗手仪式蕴含丰富的政治伦理议题,结合马基雅维利《君主论》分析统治者的道德困境:维持秩序与执行正义如何平衡?通过角色扮演,让学生体验总督在群众压力("钉他十字架"的呼喊)、法律程序(查无叛国实据)、个人判断("我查不出这人有什么罪")间的艰难抉择。

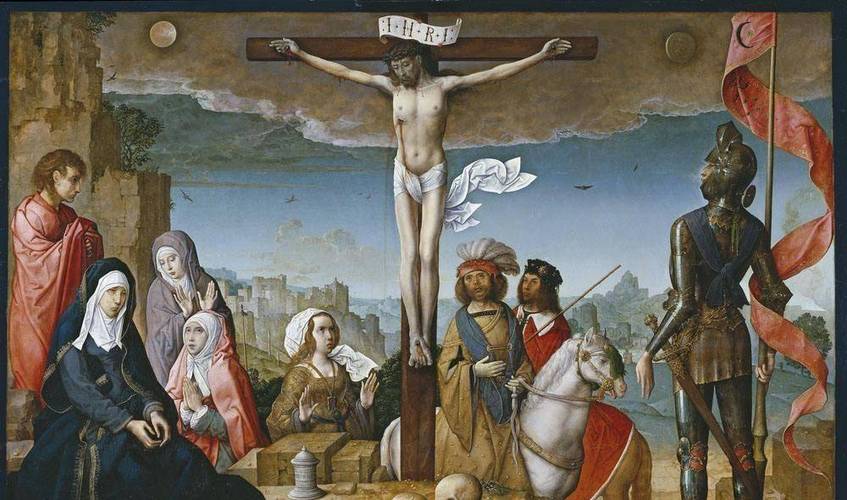

艺术表达中的文化重构 乔托《哀悼基督》(1306年)开创的透视法革新,与卡拉瓦乔《基督下葬》(1604年)的戏剧性光影形成对比教学案例,艺术课堂可解析不同时代如何通过色彩语言传递神学观念:中世纪金色背景象征神圣,文艺复兴自然主义暗示道成肉身。

陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》中"宗教大法官"的寓言,为文学批判提供切入点,学生可比较但丁《神曲》与帕斯捷尔纳克《日瓦戈医生》对受难主题的不同诠释,探讨苦难叙事的现代转型,音乐教学则可对比巴赫《马太受难曲》与当代摇滚乐队U2《Sunday Bloody Sunday》的隐喻运用。

(跨学科整合建议)建议采用项目式学习设计:历史组考证公元1世纪犹太地区的社会矛盾;哲学组分析牺牲精神的伦理价值;艺术组创作现代版受难叙事;心理学组研究殉道情结的心理机制,最终以学术论坛形式呈现研究成果,培养批判性思维与跨学科整合能力。

(当代启示)在价值多元的现代社会,耶稣蒙难事件教导我们:教育不应回避终极问题的探讨,通过解析彼拉多的"真理之问"("真理是什么呢?"),引导学生认识相对主义时代的价值选择;通过剖析群众心理的转变(从"和散那"到"钉死他"),培养媒介时代的信息鉴别能力。

(当教育者带领学生穿越二十个世纪的风烟,在希伯来文经卷、罗马法律文书、拜占庭马赛克拼贴中追寻这个事件的踪迹时,本质上是在进行一场文明对话的启蒙,耶稣蒙难作为文化记忆的载体,其教育价值不在于提供标准答案,而在于培养审视历史的多重视角、理解人性的复杂维度以及建构意义的创造能力——这正是人文教育的终极使命。

(全文共1217字)