在当代青少年文学创作领域,李秋沅的《冷杉林里的琴声》犹如一泓清冽的山泉,以其独特的艺术魅力浸润着读者的心田,这部以自然意象为叙事载体的成长小说,通过少女林小满在冷杉林中的生命际遇,构建起一个关于心灵救赎、生命觉醒与精神超越的寓言世界,当我们以教育者的视角重新审视这部作品,会发现其深层蕴含着对当代教育本质的哲学思考,对青少年精神成长路径的深刻启示。

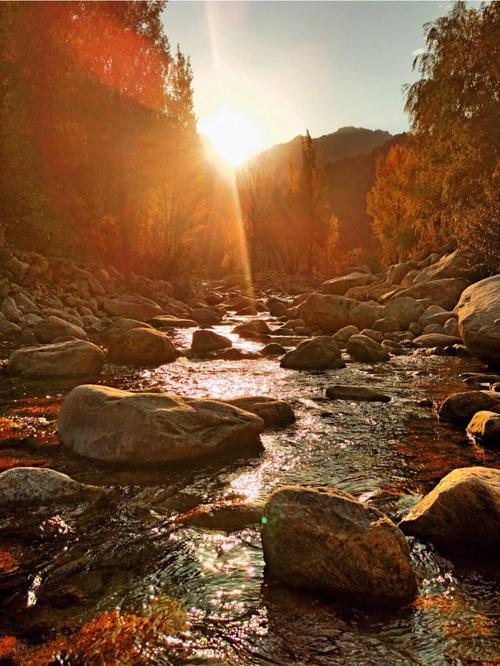

自然场域中的生命启蒙 冷杉林作为贯穿全书的意象空间,构成了主人公完成生命蜕变的天然课堂,李秋沅以诗性笔触描绘的这片原始森林,既是对工业文明侵蚀的无声抵抗,也是对自然教育本质的深刻诠释,当城市少女小满因家庭变故被迫寄居林场时,作者有意将现代文明与原始自然置于对立的两极——城市象征着被规训的生存状态,而冷杉林则成为解放天性的精神原乡。

在这片未被现代性污染的净土里,小满的感官系统被重新激活:晨雾中颤动的蛛网教她理解生命的脆弱与坚韧,月光下流淌的琴声唤醒她沉睡的审美直觉,老护林员讲述的伐木往事让她领悟生态伦理的深层意蕴,这种浸润式的自然教育,恰是对卢梭"回归自然"教育理念的当代呼应,当教育日益陷入技术理性的窠臼时,《冷杉林里的琴声》提示我们:真正的生命教育应始于对自然秩序的敬畏,成于对万物关联的体认。

艺术救赎下的精神突围 小说中反复出现的琴声意象,构成了对抗现实困境的精神武器,那把承载着家族记忆的大提琴,从都市音乐厅到林间木屋的空间位移,暗示着艺术教育场域的重要转变,当标准化考级制度扼杀小满的音乐灵性时,冷杉林中的即兴演奏却让她重获艺术创作的本真体验——月光成为最忠实的听众,松涛化作天然的伴奏,这种祛除功利性的艺术实践,恰恰印证了席勒"审美教育"说的当代价值。

李秋沅通过三代人的音乐传承,构建起完整的艺术教育图谱:祖父辈将音乐视为精神信仰,父辈将其异化为生存工具,而小满在林间的顿悟完成了艺术本质的回归,这种螺旋上升的认知过程,生动诠释了艺术教育的真谛——不是技巧的机械重复,而是通过审美体验实现人的完整性发展,当小满的琴声与林间万物共鸣时,我们看到了艺术教育应有的样态:将个体生命体验融入更广阔的精神宇宙。

苦难叙事中的成长辩证法 作品对小满成长困境的书写,突破了传统成长小说的线性叙事模式,父母离异、学业挫折、身份困惑等多重压力构成的"成长之茧",在冷杉林的特殊时空中被解构重组,作者没有制造虚幻的救世主,而是让主人公在自然时序中完成自我疗愈:观察啄木鸟的执着让她理解坚持的意义,见证树木年轮使她顿悟时间的疗愈力量,参与森林救护则培育了她的责任意识。

这种"苦难-成长"的叙事逻辑,暗合维果茨基的最近发展区理论,小说中的自然困境(暴风雨、偷猎者)与社会困境(家庭破碎、同辈欺凌)构成了恰到好处的挑战,促使小满在解决问题中实现认知飞跃,特别是护林老人"树受伤的地方最坚硬"的箴言,形象阐释了创伤体验的积极价值,这种不回避现实伤痛的成长书写,为当代青少年提供了可贵的精神参照。

代际对话中的生命教育 冷杉林中三代人的精神对话,构成了完整的生命教育链,守林人吴伯作为自然智慧的化身,其讲述的伐木往事不仅是生态寓言,更是对现代性危机的深刻反思,归国华侨林教授对年轮的痴迷研究,则将个体生命置于地球纪年的宏大坐标系中,小满在代际对话中逐渐建构的生命认知,经历了从自我中心到生态自觉的质变过程。

这种跨越时空的生命对话,创造性地实践了怀特海的过程教育思想,当小满意识到自己不过是生命长河中的短暂涟漪时,那种基于永恒性的生命觉悟,远比任何道德说教更具教育力量,小说结尾处新苗破土而出的意象,既是对生命轮回的诗意诠释,也暗示着正确生命观的自然生成路径。

《冷杉林里的琴声》以其独特的艺术品格,为当代青少年文学创作树立了新的精神标高,在李秋沅构建的这个充满灵性的文学世界里,我们看到了教育最本真的模样:它不是知识的粗暴填充,而是生命经验的自然沉淀;不是功利目标的机械追逐,而是精神世界的自主建构,当都市里的琴房变成林间的天然剧场,当标准答案让位于万物启示,这部作品实际上完成了一次教育哲学的浪漫突围。

在工具理性肆虐的当下,这部作品给予教育工作者的启示是深远的:真正的成长教育应该为心灵保留一片冷杉林,让年轻的生命在自然的律动中感受存在的诗意,在艺术的浸润中培育审美的灵性,在代际的对话中理解生命的厚重,或许正如小说中那片历经风雨却愈发葱郁的冷杉林,最好的教育永远是尊重生命本真的缓慢生长。