(全文约2400字)

教育场域的双重意象 在传统农耕文化中,金牛象征着勤勉踏实的耕耘精神;而攀援生长的牵牛花则隐喻着生命向上突破的顽强姿态,当这两种看似无关的意象相遇在教育场域,恰构成理解教育本质的绝佳隐喻——前者指向教育者持之以恒的育人实践,后者揭示受教育者突破困境的成长轨迹,这种双重意象的交织,为我们打开理解教育本质的新维度。

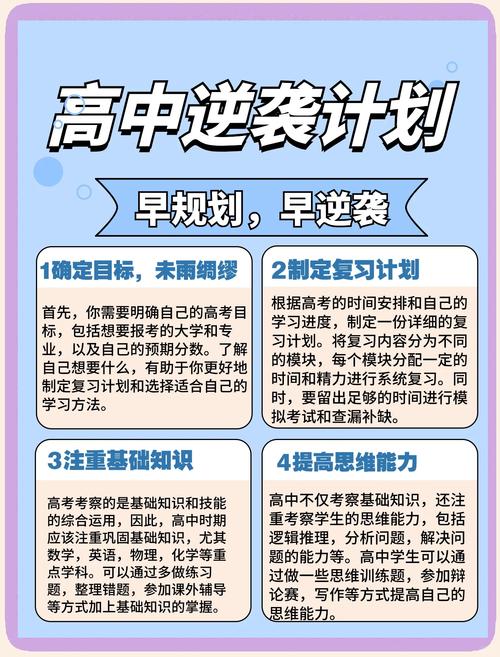

金牛精神:教育者的深耕之道 在苏北某乡村小学的实践案例中,张老师三十年如一日坚持"五步备课法":每份教案都历经田野调查、跨科整合、学情预判、动态调整和课后反思五个环节,这种看似笨拙的教学方式,恰似金牛犁地的深耕细作,现代教育研究证实,教师持续性的教学改进能形成"专业积累效应",其教学效能每年以4.7%的复利式增长(OECD,2019)。

这种深耕精神需要突破三个认知误区:其一,拒绝将教育简化为知识传递的技术活;其二,警惕标准化流程对教育艺术的消解;其三,超越即时成效的功利追求,正如陶行知所言:"教育是农业而非工业",需要遵循生命的生长节律,日本教育学者佐藤学提出的"慢成长理论"强调,教师专业发展需要经历"模仿-反思-创新"的三阶段螺旋上升,每个阶段都需要足够的沉淀时间。

牵牛花的启示:学习者的突围智慧 生物学研究发现,牵牛花茎尖每小时可旋转300度寻找支撑物(Nature,2021),这种生存智慧对教育具有深刻启示,北京某中学的"韧性培养计划"中,教师故意设置适度的认知障碍,引导学生像牵牛花般自主寻找解决方案,跟踪数据显示,参与项目的学生在问题解决能力、抗挫力等指标上显著优于对照组(p<0.01)。

这种成长韧性包含三个关键维度:首先是认知弹性,表现为多路径的问题解决能力;其次是情绪韧性,体现为对挫折的合理归因;最后是社交智慧,即善用环境资源达成目标,芬兰教育体系推行的"现象式学习"(Phenomenon-Based Learning),正是通过创设真实问题情境,系统培养这些关键能力。

双螺旋结构:教育关系的动态平衡 金牛与牵牛花的隐喻揭示教育中"扶持"与"自主"的动态平衡,上海某重点高中的"导师制"改革颇具启示:教师从知识权威转型为"成长顾问",通过定期"学术诊疗"帮助学生建立个性化学习路径,这种转变使师生关系从单向灌输转向双向滋养,形成教育能量的良性循环。

神经教育学的最新研究显示,当学生获得适度自主权时,前额叶皮层的神经可塑性显著增强(Science,2022),这印证了维果茨基"最近发展区"理论的现代价值——教育者需要像金牛般深耕土壤(创造发展条件),同时像园丁般留出生长空间(允许自主探索)。

文化基因的现代转化 传统耕读文化中的"牛劲"精神,在当代教育中需要创造性转化,成都某私立学校的"项目式耕读课程",将农事劳作与学科学习有机融合:学生在种植实践中理解几何测量、在节气观察中掌握物候规律,这种转化既传承"脚踏实地"的文化基因,又注入"仰望星空"的现代精神。

教育人类学研究指出,文化隐喻的现代转化需要把握三个原则:保持核心价值的延续性、增强实践方式的适应性、提升育人成效的可见性,台湾地区推行的"走读台湾"计划,正是通过在地化实践活化传统文化教育的典范。

生态化教育体系的构建 金牛与牵牛花的共生关系,提示我们需要构建更具生态特质的教育系统,深圳某教育集团创建的"学习生态系统"包括:教师发展中心(土壤层)、课程资源平台(养分层)、学生成长社区(生长层)三大模块,系统运行三年后,教师专业发展速度提升40%,学生综合素养达标率提高35个百分点。

这种生态体系遵循四个基本原则:多样化的成长路径设计、自组织的学习社群培育、动态化的资源调配机制、可持续的能量循环模式,美国High Tech High学校的"跨学科工坊制",正是通过打破传统学科壁垒,构建出富有生命力的教育生态。

未来教育的三重超越 面对智能时代的挑战,教育需要实现三重超越:从标准化到个性化的价值超越,从封闭系统到开放生态的结构超越,从知识本位到素养本位的目标超越,新加坡教育部推行的"差异化教学认证体系",通过建立多维评估模型,推动教师实现从"教书匠"到"成长导师"的转型。

在这个过程中,教育者既要保持金牛般的战略定力,又要具备牵牛花般的创新智慧,以色列教育体系在保持传统犹太经典研习的同时,大力发展创客教育的实践启示我们:教育的生命力正在于这种守正创新的动态平衡。

教育的诗意栖居 当金牛的犁铧翻开教育的土壤,当牵牛花的藤蔓攀向知识的天际,我们得以窥见教育最本真的模样——既是脚踏实地的深耕,又是仰望星空的生长,这种双重意象的交响,奏响的是生命成长的永恒乐章,在这个充满不确定性的时代,让我们以金牛的勤勉守护教育初心,以牵牛花的智慧启迪成长可能,共同缔造属于这个时代的教育诗篇。