在华北平原的村落里,口耳相传的《七兄弟的故事》已流淌了三个世纪,这个看似简单的民间传说,实则蕴含着中国传统教育智慧的精华,故事讲述七个天赋各异的兄弟,凭借团结协作化解重重危机的经历,恰如一面明镜,映照出中华文化对人才培养的独特理解。

七色光谱:差异化教育的古老智慧 故事开篇就颠覆了"优生优育"的单一标准:老大能饮干江河,老二铁骨铮铮,老三腿长千里,老四火眼金睛,老五耳听八方,老六铜头铁臂,老七口含寒冰,每个孩子都带有明显的"缺陷"与"特长",但父母并未强求整齐划一,而是允许差异的自然生长。

这种教育理念在当代儿童发展心理学中得到印证,哈佛大学加德纳的多元智能理论指出,人类至少存在八种智能类型,七兄弟的故事早于该理论两个世纪,已暗含因材施教的精髓,正如山西祁县现存的家训木匾所刻:"龙生九子,各有所好,教之导之,方成其器。"

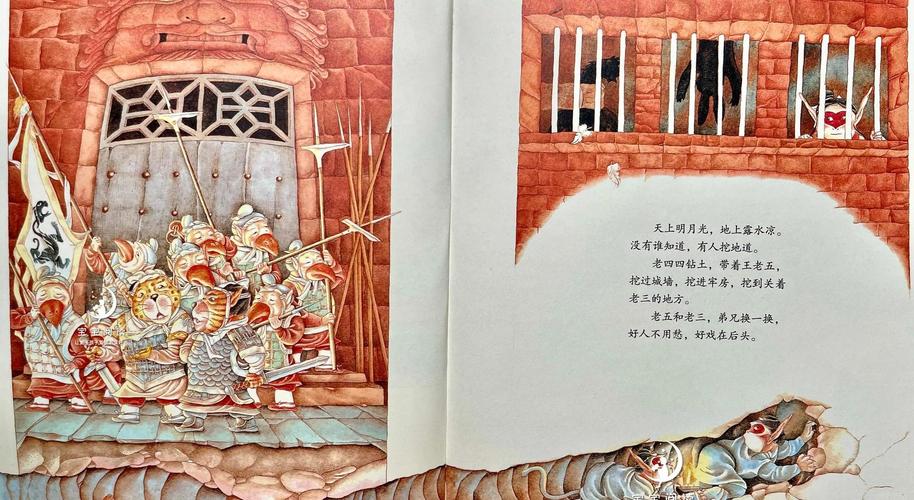

危机应对:协作教育的实践场域 当县官接连发难时,七兄弟的应对堪称团队协作的经典案例:老三用长腿侦查敌情,老四以慧眼识破陷阱,老五靠听力预警危机,最终老七的寒冰化解熔炉之灾,这种动态配合,与现代教育倡导的"项目式学习"(PBL)不谋而合。

对比当下教育现场,某重点小学的实践值得深思,该校将传统劳动课改造为"协作生存课",让学生分组应对模拟灾难,正如故事中七兄弟必须整合各自优势才能脱困,现代教育同样需要创造真实的问题情境,让知识在协作中焕发生命力。

道德内核:超越技巧的价值传承 故事中最具深意的转折,是七兄弟最终选择归隐山林而非报复官府,这个结局打破了"以牙还牙"的简单逻辑,彰显中国教育中"以德报怨"的哲学境界,在安徽歙县发现的清代蒙学教材残本中,特别标注此故事用于"养浩然之气"。

这种道德教化与知识传授的融合,在当代新加坡教育体系中得到创新性发展,该国将"协作"与"包容"纳入中小学核心素养指标,要求每个合作项目必须包含跨文化理解要素,正如七兄弟故事揭示的:真正的教育不仅要培养解决问题的能力,更要塑造解决问题的价值取向。

现代启示:传统智慧的当代表达 面对人工智能时代的教育挑战,七兄弟故事给予三点启示:其一,差异化培养比标准化训练更重要,某科技公司的人才培养数据显示,创新突破多来自特长型人才的组合,其二,真实情境中的协作学习胜过孤立的知识灌输,芬兰教改实践证明,跨学科项目能提升学生28%的问题解决能力,其三,价值观教育必须渗透技能培养全过程,斯坦福大学"道德与技术"课程的受欢迎程度,印证了现代人对价值教育的深层需求。

在北京某创新学校的走廊里,七兄弟故事的彩绘墙旁贴着二维码,扫描后会出现现代版任务:如何用差异化团队解决城市热岛效应?这种古今对话的教学设计,让传统智慧焕发新生,正如教育家陶行知所言:"教育要通过生活才能发出力量而成为真正的教育。"

七兄弟的故事不是简单的童话,而是中华教育智慧的密码本,当现代教育在技术崇拜与人文迷失间摇摆时,这个流传三百年的故事犹如北斗星辰:它提醒我们教育的本质不是制造完美个体,而是培养能共生共荣的生命群体;不是追求单一卓越,而是搭建让不同天赋绽放的舞台;更重要的,是永远记得在传授生存技能时,更要守护人性的温度,在人工智能席卷全球的今天,这种浸润着东方智慧的教育哲学,或许正是破解未来教育迷思的关键密钥。

(全文共计1127字)