文明曙光中的教育启蒙 距今八千年前的黄河流域,一个身披鹿皮、手执蓍草的智者伫立卦台山巅,他以木为笔,以土为版,在龟甲兽骨上刻画出八组神秘的符号,这个被后世尊为"三皇之首"的伏羲氏,其开创性的"画卦"行为,不仅奠定了中华文明的思维根基,更蕴含着原始教育的深层密码。

考古发现显示,新石器时代晚期的贾湖遗址已出现契刻符号,与传说中伏羲时代高度吻合,这些刻符非单纯记事,而是系统化的抽象表达,印证了《周易·系辞》"仰观天象,俯察地理"的记载,在尚无文字的时代,伏羲通过符号系统完成知识的体系化建构,这种突破具象的抽象思维能力,正是人类教育发生的本质特征。

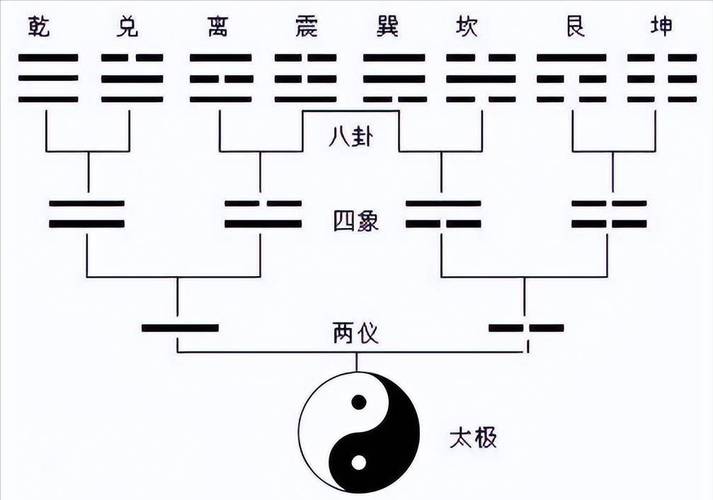

卦象系统蕴含的教育哲学 八卦体系以"—"(阳爻)"--"(阴爻)为基础元素,通过三爻组合形成八种基本卦象,再推演为六十四卦的复杂系统,这种由简入繁的建构方式,暗合现代教育学的认知发展规律,美国心理学家布鲁纳的"螺旋式课程"理论,与中国先民"易有太极,是生两仪"的生成逻辑惊人相似。

卦象排列遵循"非覆即变"的结构原则,如乾卦(☰)与坤卦(☷)的阴阳对应,震卦(☳)与巽卦(☴)的镜像对称,这种辩证思维训练,培养了先民观察世界的系统视角,商周时期的贵族教育"六艺"中的"数",其源头可追溯至八卦的排列组合原理。

符号教育到文字教育的嬗变 甲骨文研究表明,早期文字与卦象符号存在密切关联。"水"字的波浪形构字,与坎卦(☵)的中间阳爻象征水流如出一辙;"山"字的峰峦造型,与艮卦(☶)的上阳爻表静止之象暗合,这种从具象符号到抽象文字的过渡,展现了中华文明独特的教育传承路径。

《周礼》记载的"八岁入小学,教之数与方名",正是这种符号教育的延续,先秦时期的"书契"教育,既有实用性的契约记录功能,更承载着思维训练的教育价值,近年出土的清华简《筮法》篇,详细记载了数字卦与文字卦的转换规则,印证了符号系统向文字系统演进的教育史实。

天人合一的教育境界 卦台山遗址现存明代建筑群中,太极殿藻井的二十八星宿图与地面八卦砖精准对应,这种空间设计映射着"天人相应"的教育理念,伏羲画卦强调"近取诸身,远取诸物"的认知方式,将人体结构与天地运行相参验,开创了具身认知的原始范式。

这种教育智慧在《黄帝内经》中得到充分发展,"上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数"的养生之道,本质上是以身体为教具的生命教育,宋代书院盛行的"格物致知"理念,正是对这种天人感应思维的继承与发展。

阴阳辩证的思维训练 马王堆帛书《易传》揭示的"阳三阴四"数理规律,展现了先民对数量关系的深刻认知,八卦系统中,奇数代表阳刚,偶数象征阴柔,这种数理思维培养了古代学子的辩证分析能力,北宋邵雍的《皇极经世书》,将这种数理思维发展为完整的宇宙演化模型。

在具体教学实践中,汉代扬雄《太玄经》创造性地将八十一首与九州、四时相配,构建出时空统一的认知框架,这种训练方式使学子既能微观分析具体卦象,又能宏观把握宇宙规律,与当代STEM教育的跨学科思维不谋而合。

教育传承的制度化演进 甘肃天水伏羲庙现存明清碑刻记载,明代秦州官府定期举行"卦学讲会",由儒生讲解《周易》义理,这种官方主导的教育活动,将上古传说转化为系统的知识体系,清代《四库全书》将易学著作单列为"经部·易类",收录文献158种,形成完整的学术传承链。

民间教育同样渗透着卦象智慧,客家围屋的八卦形制、闽南建筑的太极装饰,都在潜移默化中传递着文化密码,西南少数民族的"刻木记事",华北地区的"结绳记忆",都可见卦象思维的遗风。

现代教育的镜鉴价值 在人工智能时代重审伏羲画卦,其教育价值愈发凸显,卦象系统展现的模块化思维,与当代编程教育的函数式思维具有结构相似性;八卦推演强调的情境化认知,正是建构主义教学的核心要素,麻省理工学院媒体实验室开发的"可触媒体"项目,其交互设计理念与卦象的触觉认知传统异曲同工。

基础教育改革可借鉴卦象的"象数理"三位一体结构:通过具体现象(象)激发兴趣,经由数量关系(数)培养逻辑,最终达成原理认知(理),这种认知路径既符合儿童发展规律,又能避免知识碎片化弊端。

文明基因的现代传承 从半坡陶器上的刻划符号到量子计算机的量子比特,人类始终在寻找表达智慧的符号语言,伏羲画卦开创的这条教育之路,历经八千年依旧焕发着生机,当我们在中小学开设国学课程时,在高校建立易学研究中心时,在科技领域探索二进制与八卦的对应关系时,都在续写着这个古老智慧的新篇章。

站在人类文明转型的关口,重溯伏羲画卦的教育本源,不仅是对文化根脉的守护,更是为未来教育寻找启示,这种启示既存在于卦象的数学之美中,也流淌在"天行健,君子以自强不息"的精神血脉里,等待着当代教育者去破译与传承。