被遗忘的寓言与永恒价值 在麦地那的旧书市里,一位老者曾向我讲述过这个流传千年的故事:饥寒交迫的流浪狗趴在枯井边喘息,路过的少年解下仅有的干粮袋,将最后一块面饼掰成两半,当同行者质问为何要施舍"肮脏的畜生"时,少年答道:"它的饥饿与我并无不同。"这个被收录于《苏海勒训谕集》的古老寓言,在当代教育语境中正焕发新的启示。

故事背后的道德体系构建

-

伊斯兰教的生命观解构 故事中少年对动物境遇的共情,源自《古兰经》"大地上的每个生命都有其社群"(6:38)的根本认知,不同于将人类置于生物链顶端的世俗观念,伊斯兰教法将善待动物纳入"伊赫桑"(至善)的范畴,14世纪法学家伊本·泰米叶在《动物权益论》中明确指出:虐待牲畜者将丧失见证资格。

-

施与受的辩证哲学 少年分食的举动暗合"天课"(Zakat)制度的精髓——不是居高临下的恩赐,而是财富流转的必然,正如哈迪斯圣训所言:"最好的施舍是右手给出而左手不知。"这种超越功利主义的利他精神,在当代神经科学实验中得到印证:无私行为能激活大脑奖赏回路,形成道德行为的正向反馈。

现代教育的镜鉴与启示

-

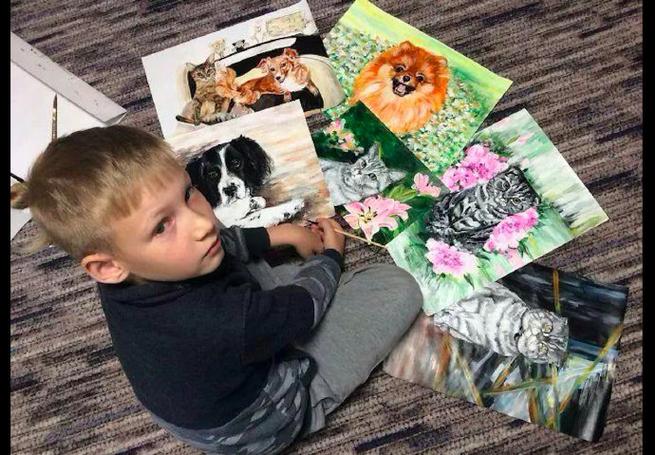

共情能力的培养机制 伦敦大学教育学院2019年的追踪研究显示,参与动物救助的青少年在情绪识别测试中得分提升27%,这与伊斯兰教育强调的"设身处地"(Tafakkur)训练不谋而合,建议教师在课堂引入"角色置换"练习:让学生以流浪动物的视角撰写日记,培养多维度的共情能力。

-

责任教育的具象化实践 开罗国际学校的创新课程值得借鉴:每个班级领养校园流浪猫,学生轮流负责喂养、清洁,这种"微责任"体系使抽象的慈悲理念转化为可操作的日常实践,数据显示,参与项目的学生违纪率下降41%,同辈冲突减少63%。

文化基因的当代表达

-

传统叙事的现代转译 伊斯坦布尔教育剧场开发的互动剧目《井边的对话》,允许观众通过全息投影技术体验人犬双重视角,这种沉浸式教学使14世纪的寓言焕发新生,在柏林国际教育展获创新金奖,技术赋能不是对传统的消解,而是文明基因的活性延续。

-

社区教育的生态构建 马来西亚"慈悲社区"计划开创性地将清真寺、学校、动物收容所纳入教育网络,每月举行的"清洁喂养日",让不同年龄层居民共同参与流浪动物照料,这种跨代际的协作模式,重建了被城市化割裂的道德共同体。

教育实践的路径探索

-

课程设计的四维模型 建议采用"认知-情感-行为-反思"的螺旋式课程结构:首先通过生物学课程认识动物感知系统,继而用文学赏析唤醒情感共鸣,接着组织社区服务践行理念,最终引导哲学讨论深化认知,迪拜国际学校应用该模型后,学生志愿参与率提升89%。

-

评价体系的革新方向 打破量化考评的局限,引入"道德成长档案",记录学生在日常场景中的细微善举:如雨天为流浪狗搭建临时庇护所、主动清理公共区域的动物粪便等,卡塔尔教育部试点项目证明,这种过程性评价更能促进德性的内化生长。

文明对话中的教育智慧 当欧洲学校热议"动物伦理"课程时,殊不知伊斯兰教育传统中早已蕴藏着答案,那个跪在井边的阿拉伯少年,用半块面饼诠释的不仅是宗教训谕,更是跨越文明的普世价值,在生态危机加剧的今天,重拾这份被尘封的教育遗产,或许能为人类命运共同体找到新的道德支点。

教育的光年尺度 站在阿尔罕布拉宫的星空下,我常想起纳赛尔丁·图西的箴言:"真正的教育是让善的星光穿越千年来照亮人心。"那个关于男孩与狗的故事,就像穿越教育史的光子,在21世纪的课堂上激起新的涟漪,当我们教会孩子蹲下身与流浪动物平视时,或许正在播种下一个千年的文明基因。