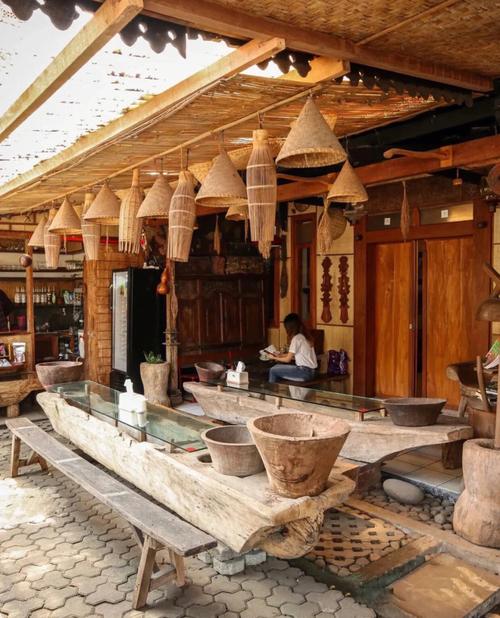

在中国西南茶马古道的褶皱里,曾隐匿着一座名为"源泉"的客栈,这座始建于明万历年间的小楼,历经四百余年风霜,意外地成为见证教育智慧流转的独特场域,青石板阶上深陷的马蹄印,木梁间斑驳的《朱子家训》,以及客房内历代旅人留下的手札,共同编织成一部活态的教育启示录,当我们以当代教育者的目光重新凝视这座时空驿站,会发现其中蕴藏着超越时代的育人真谛。

千年文脉中的教育者驿站

在滇藏交界处的松赞林寺与大理古城之间,源泉客栈始终保持着独特的文化姿态,马帮商人、云游僧侣、赶考书生在此交汇,不同地域的方言与知识体系在火塘边碰撞,清嘉庆年间,客栈第三代主人杨守敬立下"三不拒"规约:不拒寒门学子借宿,不拒异乡人求教,不拒民间艺人在此传技,这种开放包容的姿态,使客栈逐渐演变为流动的知识集市。

现藏于云南省图书馆的《源泉夜话录》记载,光绪二十七年春,赴京应试的十三名士子在此滞留月余,他们白天采药济民,夜晚辩论时务,最终集体撰写《边陲民生十二问》呈送云贵总督,这种将书本知识与现实关怀相结合的学习模式,竟暗合现代"服务学习"(Service-Learning)的教育理念,客栈庭院中的百年桂树,至今仍挂着当年学子们系上的铜铃,风起时清脆的铃音仿佛仍在叩问教育的本质。

对话与共生的教育哲学

源泉客栈最珍贵的遗产,是其自然形成的"对话教育"生态,不同于传统书院的师徒授受,这里的知识传递呈现多向流动的特征,马锅头讲述的旅途见闻,可能成为僧人解经的新素材;白族老妪传唱的本主故事,常被私塾先生改编为蒙学教材,这种多元主体的平等对话,构建起超越阶层与身份的学习共同体。

民国初年,留学归国的教育家方令孺在此创立"流动师范讲习所",她将客栈的八仙桌改造为"圆桌学堂",让塾师、樵夫、土司管家围坐共学,现存的学员笔记显示,他们曾用纳西族东巴文的造字逻辑解析汉字结构,借鉴马帮的物资分配法则设计班级管理制度,这种打破学科壁垒的跨界学习,比杜威的"做中学"理论早了整整二十年。

客栈天井中央的"问泉池"更具象征意味,池底镶嵌着来自茶马古道各驿站的青石,每当新客投石入水,不同质地的石块激起的涟漪相互激荡,恰似教育过程中不同思维的碰撞与交融,这种"和而不同"的教育智慧,在当下愈发凸显其价值——当标准化教育导致思维趋同,我们更需要创建允许差异共存的对话空间。

活水源头:育人智慧的代际传递

源泉客栈最动人的教育图景,体现在其跨越时空的智慧传承,客栈账房内保存着七十三本"育人札记",自清乾隆四十五年始,每位留宿的教育从业者都会续写育人心得,1938年,西南联大教授闻一多在此批注:"教鞭不是权杖,应是拨开迷雾的船篙";1985年,乡村教师张桂梅留下"每个女孩都是待燃的火把"的墨迹,这些跨越时代的笔迹在泛黄纸页上对话,构成中国教育精神的基因图谱。

客栈后院至今保留着"传灯仪式":每年立冬之夜,往届学人会送来各地学校的泥土,与新入职教师带来的家乡水土混合,培植象征教育初心的山茶花,这个充满仪式感的传统,巧妙地将"在地性"与"共同体"意识融入教师专业发展,当年轻教师捧着融合多方水土的陶盆时,他们接过的不仅是植物,更是对教育文化基因的承诺。

在数字化转型的今天,源泉客栈的教育启示愈显珍贵,其木质架构暗合"生成性学习空间"理论,流动的人群构成天然的"学习型社区",而持续数百年的知识流转则印证了"文化再生产"的深层机制,当我们重新解读屋檐下垂挂的108个铜风铃——每个铃铛代表一种地方方言,叮咚和鸣中仿佛听见多元文化共生的教育理想。

站在客栈顶层的"望星阁"远眺,茶马古道已化作高速公路,驼铃变成车载导航的电子音,但源泉客栈依然静静矗立,如同教育长河中的航标,它提醒着我们:真正的教育革新不在于技术迭代,而在于重拾这种开放、对话、传承的精神,当AI教师走进课堂,慕课平台覆盖城乡,我们更需要守护教育中的人文温度,在古今智慧的对话中寻找面向未来的育人答案。

夜幕降临时,客栈掌灯人仍会按时点燃三十六盏油灯,跃动的火光照亮墙上的百年箴言:"教者如泉,常涌常新",这或许就是教育的终极奥秘——既要像活水般永葆生机,又要如客栈般提供停泊与沉思的空间,在这个知识获取日益便捷的时代,教育者更需要建设精神的源泉客栈,让奔波的灵魂找到栖居之所,让智慧的火种永续传承。