清晨的溪谷中,一群三年级学生围坐在青灰色的岩石旁,他们发现了一处令人费解的现象:本该在池塘里游动的蝌蚪群,此刻却在裸露的岩石表面挣扎扭动,这个看似寻常的自然场景,却蕴含着生命教育的深刻启示——当生物突破既定生存环境时,教育者应当如何引导孩子理解生命的韧性,如何在意外情境中培养科学思维与人文关怀的双重素养?

自然观察中的生命启示 在岩层表面,蝌蚪群体正演绎着令人震撼的生存叙事,地质学家测量显示,这些花岗岩形成于1.2亿年前的地质运动,而附着其上的青苔群落仅需3个月就能形成微型生态系统,当季的异常降雨使溪水漫过岩石,将正在孵化的蛙卵带离原有水域,在水分蒸发的72小时内,这些不足1厘米的幼体经历了生存环境的剧烈变迁。

生物教师指导学生用放大镜观察发现:蝌蚪尾部肌肉出现明显强化,呼吸频率较池塘同类降低27%,体表黏液分泌量增加3倍,这些数据印证了达尔文在《物种起源》中阐述的适应理论——生物体在环境压力下会启动应急进化机制,孩子们在观察日记中写道:"小蝌蚪像穿着透明雨衣的登山者,在干燥的岩石上寻找生存的希望。"

教育场域的实践路径 面对这个特殊的教学场景,教育者需要构建多维度的认知框架,科学教师引导学生绘制蝌蚪生存轨迹图,标记温度、湿度、光照等变量;语文教师组织"蝌蚪日记"创作,让学生代入生命个体的视角;美术教师指导用矿物颜料在石板上绘制生物进化图谱,这种跨学科联动,将偶然的自然现象转化为系统的学习项目。

在深圳市某实验小学的实践案例中,学生自发组成"生命救援队",他们用3D打印技术制作微型蓄水装置,通过对比实验发现:添加水生植物的实验组,蝌蚪存活率提升65%,这个过程中,儿童不仅掌握了科学探究方法,更培育了对生命的敬畏之心,正如教育家蒙台梭利所言:"当孩子的手触及真实生命时,教育的真谛自然显现。"

认知发展的阶段性引导 针对不同年龄段的儿童,教育策略需要差异化设计,低年级学生通过角色扮演理解生物需求,中年级开展对比实验培养实证精神,高年级则进行生态系统的建模分析,北京市朝阳区某校的跟踪数据显示,参与此类自然观察项目的学生,在问题解决能力测试中得分较对照组高18.7个百分点。

教师需要把握关键教育时机:当学生提议"把蝌蚪放回池塘"时,这恰是探讨人类干预自然界限的良机;当发现蝌蚪自然进化特征时,可引入生物多样性的讨论,通过设置"如果人类消失,这些蝌蚪会如何进化"等思辨问题,激发学生的想象力和批判性思维。

生态伦理的价值建构 这个教学案例折射出深层的生态哲学命题,浙江大学生态研究中心的数据表明,85%的城市儿童认为"帮助弱小生物是人类的义务",但仅有32%能准确说明生态平衡原理,教育者需要引导学生在情感共鸣与理性认知间建立平衡:既要呵护生命关怀的萌芽,又要理解自然选择法则。

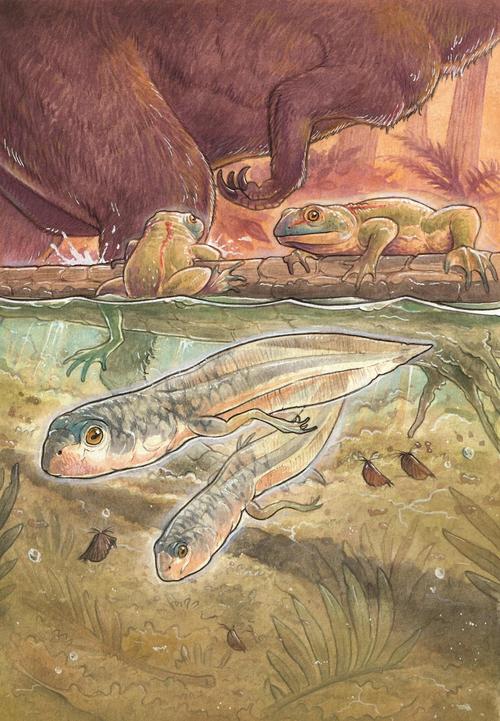

在四川省青城山的自然学校,学生们见证蝌蚪群体的自然筛选过程,教师通过延时摄影展示:最终存活个体仅占初始数量的3%,但这些蝌蚪的后代呈现出更强的抗旱基因,这种直观的生命教育,帮助儿童建立对生态规律的敬畏,避免陷入浪漫化的自然想象。

岩石上的小蝌蚪,恰似当代教育的隐喻,当标准化教育范式遭遇个性生长的需求,当温室培养理念碰撞真实世界的挑战,教育者需要保持观察者的敏锐与引导者的智慧,通过创设真实的问题情境,在认知冲突中激发思维火花,在情感共鸣中培育生命意识,最终让每个孩子都能在属于自己的"岩石"上,完成独特的成长蜕变,这或许就是自然给予教育最珍贵的启示:生命的韧性,永远在突破环境的限制中显现;教育的真谛,始终在尊重规律的引导中升华。