秋菊见证的文人风骨 深秋时节,汴京的菊花在寒风中傲然绽放,元祐元年的这场秋菊论战,如同暗香浮动的墨迹,在中国文化史上留下独特的印记,王安石与苏东坡这对政敌兼文友,在菊圃前的驻足长谈,恰似历史长河中的一朵浪花,折射出北宋文人特有的精神品格,他们以菊为媒展开的这场思想交锋,既是新旧党争的缩影,更蕴含着超越时代的文化密码。

政治变局下的菊花隐喻 熙宁二年(1069年),王安石在《咏菊》诗中写道:"西风昨夜过园林,吹落黄花满地金。"这看似寻常的咏物之作,实则暗藏政治玄机,当时正值变法初期,新法如秋风扫落叶般推行,"吹落黄花"的意象既是对守旧势力的警示,也暗喻改革必将涤荡陈腐,而苏东坡次年所作的"秋花不比春花落,说与诗人仔细吟",表面质疑菊花不落瓣的自然常识,实则暗讽新法操之过急。

自然观察中的政见之争 元丰五年(1082年),贬谪黄州的苏东坡在《后菊赋》中详细记述:"予昔在京师,尝与介甫论菊,谓其诗有'吹落黄花'之语,及至黄州,见菊花枝头抱香死,始知天地生物各有其性。"这段文字揭示了两人争论的深层逻辑:王安石关注菊花在变革中的重生,苏东坡则强调事物本性的坚守,这种认知差异恰如对待变法的态度,一个主张破旧立新,一个注重因势利导。

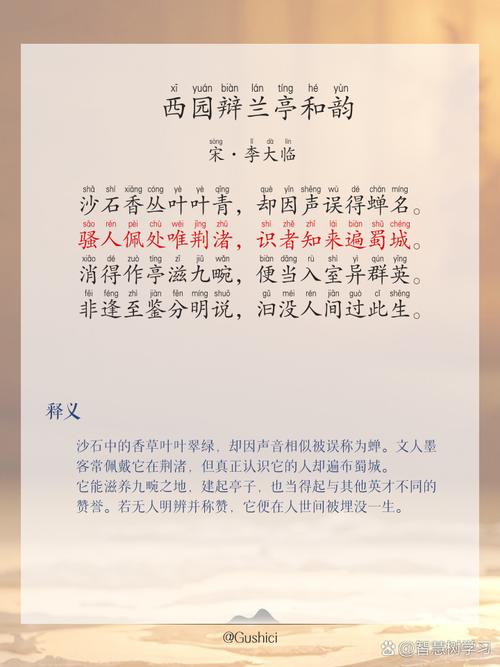

菊政互喻的文化密码 宋代文人常以草木寄寓政治理想,菊花因其晚节独芳的特性,成为士大夫标榜气节的象征物,王安石在《菊谱》中特别推崇"金芍药"品种,取其"色如新政,形似利剑"之意;而苏东坡在《菊说》中则盛赞"玉翎管",喻其"素心不改,霜姿愈洁",这种植物品评的差异,实则是改革派与保守派对理想政治形态的不同想象。

笔墨交锋中的学术精神 元祐年间,两人在汴京菊圃的对话堪称文人论政的典范,王安石手持《本草图经》强调:"菊之药理,在涤旧生新",苏东坡则展开《群芳谱》辩称:"菊之本性,贵在持守",这场持续三日的辩论,涉及农学、医学、文学多个领域,展现出宋代士大夫"格物致知"的治学精神,他们虽政见相左,却共同遵循"以物观道"的认知传统。

菊事公案的教育启示 这场持续二十余年的"菊花公案",为后世留下丰富的教育素材,朱熹在《近思录》中评点:"王苏之辩,非独在菊,而在格物之方。"这启示我们:认知差异源于观察视角的不同,真理往往在对话中显现,明代王阳明更从中提炼出"知行合一"的教学理念,主张将自然观察与心性修养相结合。

文化记忆中的双璧辉映 在开封禹王台的古碑廊中,并立着两人的菊诗石刻,游客驻足品读时,不仅能感受"春风又绿江南岸"的改革气魄,也能体味"菊残犹有傲霜枝"的文人风骨,这种对立统一的文化记忆,恰似中国传统文化中的阴阳之道,在碰撞中达成动态平衡,滋养着后世知识分子的精神世界。

当代观照下的历史回响 在全球化时代的今天,重读这段菊事公案更具现实意义,它提示我们:政策推行需兼顾文化传统,教育改革要尊重认知规律,北京某重点中学的语文课堂上,师生们通过角色扮演重现当年辩论场景,在思辨中领悟"和而不同"的对话智慧,这种教学创新,正是对历史遗产的创造性转化。

菊香永续的精神传承 从汴京菊圃到现代校园,这场跨越千年的对话仍在延续,当我们凝视故宫博物院藏的《菊石图》,不仅能看见画家笔下的傲霜之姿,更能听见历史深处的智慧回响,王安石与苏东坡用菊花写就的这卷精神图谱,早已超越具体政见之争,升华为中国文人追求真理、坚守气节的文化基因。

尾声:寒香里的文明密码 深秋的菊香里,沉淀着一个民族的文化记忆,两位文化巨匠的君子之辩,如同菊花层层叠叠的花瓣,包裹着中国传统知识分子的精神内核:既有革故鼎新的进取之志,又有持守本心的文人风骨,这种看似矛盾的精神特质,恰似菊花的双重品性——既能在秋风中绽放新生,又能在霜雪中坚守晚节,共同构成中华文明生生不息的精神密码。