在中国古典文学星空中,《聊斋志异》犹如一颗璀璨的异色星辰,其白话文版本更让这部志怪经典焕发新生,当我们将目光聚焦于"龙"这个贯穿中华文明的核心意象时,会发现蒲松龄笔下的龙绝非简单的神话符号,而是承载着深邃文化密码的精神图腾,这些游走于云海之间的神物,在现实与幻想的交界处,为我们揭示着东方文明特有的宇宙观与生命哲学。

虚实交织的龙之秘境 在《聊斋志异》的龙故事中,蒲松龄展现出惊人的时空架构能力。《龙无目》篇中,书生偶遇的独目老龙,其栖身的寒潭不过方寸之地,却能吞吐山河之气,这种"芥子纳须弥"的空间叙事,暗合道家"一沙一世界"的宇宙认知,作者刻意模糊人间与龙界的物理界限:市井茶馆的茶博士可能是行云布雨的龙君(《龙取水》),寻常渡口的摆渡人或是隐世修行的蛟精(《龙隐》),这种虚实相生的笔法,恰似水墨画中的留白技法,在现实肌理中织入神秘经纬。

多重面相的龙性探索 蒲松龄突破了传统龙形象的单一维度,塑造出复杂多面的龙族谱系。《龙》篇中因私怨降灾的泾河龙君,暴露出神性背后的权力傲慢;《龙戏珠》里与渔翁对弈的黑龙,展现出超脱物外的隐士风骨;《龙女》中为报恩甘愿剥鳞的洞庭公主,则闪耀着人性光辉,这种对神性生物的"祛魅"书写,实则是对封建等级制度的隐喻批判,当《龙变》中化为老叟的苍龙坦言"修行千年,终不及人间真情"时,作者已将对人性的思考提升到超越物种的哲学层面。

天人感应的生态寓言 《聊斋》龙故事中蕴含着超前的生态智慧。《龙雨》篇描绘旱魃肆虐时,龙族并非简单施法降雨,而是需要"集天地正气,合四时之序",这种"天人相感"的降雨机制,恰是传统农耕文明生态观的文学投射,在《龙争》中两蛟相斗导致山洪暴发的警示,暗合《易经》"亢龙有悔"的物极必反之理,蒲松龄通过龙与自然的互动叙事,构建出完整的生态伦理体系:当《龙怨》中村民因贪欲截断龙脉遭致报复,实则是天道轮回的具象化表达。

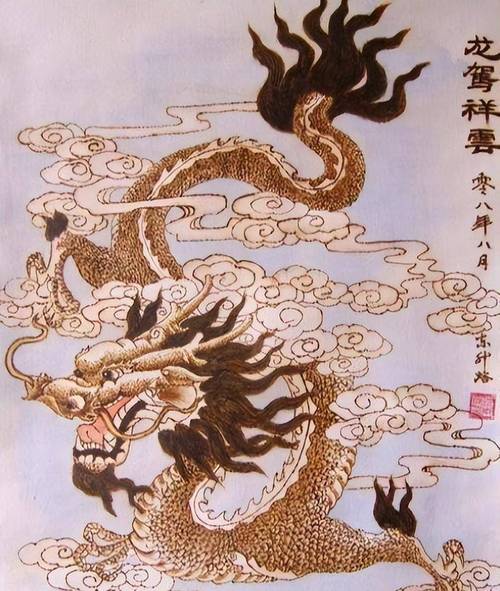

龙纹密码的文化解构 书中龙意象的服饰描写堪称流动的文化符号库。《龙袍》篇描绘的衮服"九龙盘云,五爪生风",每道纹路都暗藏礼制密码:过肩龙象征承天之重,海水江崖纹隐喻江山永固,而《龙女》赠予书生的鲛绡帕,"龙隐鳞爪,云藏首尾"的构图方式,恰是文人"羚羊挂角"审美趣味的物化呈现,这些服饰细节构成微缩的文化场域,使龙从虚幻神兽转化为可触可感的文明载体。

世俗镜像中的神性反思 蒲松龄刻意将龙故事嵌入市井生活场景,制造出强烈的戏剧张力。《龙医》中化名悬壶的龙族圣手,其"金针度厄"的医术与"点石成金"的法术形成奇妙对照,折射出明清之际市民阶层对科技与神秘主义的双重迷恋。《龙舟》篇描绘的端午竞渡,在喧天锣鼓中隐藏着人神契约:当锦标被凡人夺取时,龙族表现出的悻然与敬意,正是对"人定胜天"思潮的艺术化回应,这种世俗化叙事策略,使神性存在成为观照人性的明镜。

教育维度的现代启示 这些龙故事对当代教育具有多重启示价值。《龙子》篇中幼龙历经"蜕鳞七劫"方成真身的过程,恰似生命教育的痛苦蜕变,教学实践中可引导学生比较中西龙文化的差异:西方屠龙叙事强调征服,东方养龙传统重在共生,这种文化比较能培养跨文明视野。《龙文》篇所述龙宫典籍"字成气象,文生风雨",可启发学生理解汉字作为文化基因的独特魅力,而《龙德》中龙王对书生"不惧威,不媚势"的赞赏,则为德育提供了生动的古典范本。

在工业文明冲击传统文化的今天,《聊斋志异》中的龙故事犹如古老DNA的文学样本,蒲松龄用狐鬼笔触勾勒的龙族谱系,既保存着"河图洛书"的神秘基因,又孕育着"周虽旧邦,其命维新"的文化活力,这些游弋在文言与白话之间的龙影,不仅是中华文明的集体记忆载体,更是连接过去与未来的精神桥梁,当我们在课堂上重读这些故事时,实际上是在进行一场跨越时空的文化传承仪式——让鳞爪飞扬的东方龙魂,继续在新时代青年的血脉中奔腾不息。