【引言:被低估的儿童哲学教育】 在当代儿童文学创作中,林世仁的《狮子影子去流浪》堪称一部具有东方哲学特质的启蒙佳作,这部看似简单的童话故事,通过狮子与影子分离的奇幻叙事,构建起一个充满隐喻的成长世界,当我们以教育者的视角重新审视原文,会发现其中蕴含着关于自我认知、生命教育和精神觉醒的深刻命题,恰如一道微光,照亮了儿童哲学教育的幽深隧道。

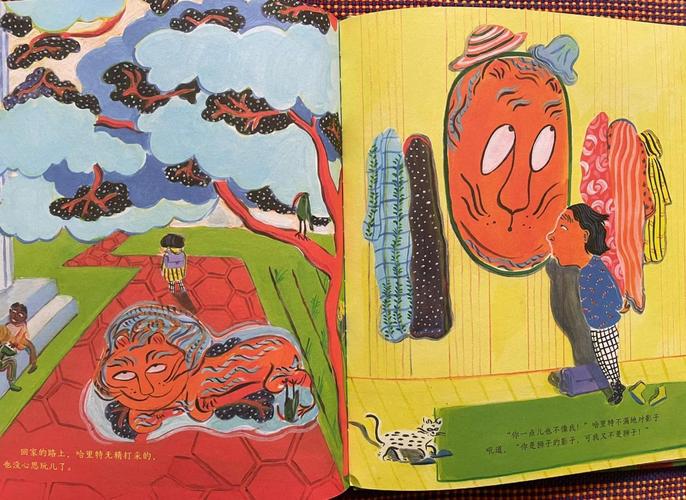

【一、影子叙事中的双重人格构建】 原文开篇即以戏剧性分离拉开帷幕:厌倦了做配角的狮子影子决定离家流浪,这个充满存在主义意味的抉择,恰似儿童自我意识觉醒的隐喻,影子在月光下拉伸变形时的心理独白:"为什么我只能重复别人的动作?"——这句灵魂叩问精准击中了每个成长个体的身份焦虑。

作者创造性地将影子人格化,赋予其独立意志,当影子挣脱本体束缚,在沙漠、草原、城市间游历时,其实质是儿童心理"本我"与"超我"的具象化分离,教育者需注意原文中反复出现的镜子意象:水洼倒影、商店橱窗、路人瞳孔,这些折射媒介暗示着个体需要通过多重他者视角完成自我认知建构,影子在流浪途中逐渐发现,完全脱离本体的存在终将失去生命厚度,这个认知过程恰似青少年在叛逆期寻找身份定位的缩影。

【二、东方哲学的本体论启蒙】 相较于西方哲学教育的显性思辨,林世仁的叙事策略更贴近东方智慧,原文中影子与老树根的对话堪称经典:"真正的自由是带着镣铐跳舞。"这种充满禅机的语言,将道家"天人合一"的思想转化为儿童可感知的具象表达,当影子最终选择回归本体,不是简单的妥协,而是悟透"对立统一"的生命真谛。

特别值得关注的是月相变化的叙事线索,从新月出走到满月归来,月相周期与影子形态变化形成精妙的互文关系,原文第7章描写影子在弦月之夜变得透明脆弱,这个意象暗合《周易》"满招损,谦受益"的辩证思维,这种将自然现象与生命哲学相融合的叙事手法,为儿童理解抽象概念提供了认知脚手架。

【三、儿童生命教育的三重维度】 深入解析原文结构,可以发现作者精心设计的生命教育体系,首先是身体认知维度:影子在不同介质中的形态变化(水中拉长、墙上模糊、雪地消失),暗喻生命存在的物质基础,其次是情感维度:影子与麻雀、流浪猫的互动,揭示共情能力的发展过程,最后是精神维度:影子穿越现代都市时的迷失体验,指向技术时代的精神困境。

原文第12章"玻璃迷宫"的隐喻极具现代性,影子在镜面大厦间的无数次折射,恰似当代儿童在信息洪流中的认知困境,当影子高喊"我要做自己的主人"时,这个觉醒时刻提示教育者:生命教育的终极目标应是培养独立思考的完整人格,而非塑造标准化产品。

【四、现代性反思与教育启示】 在人工智能时代重读这部作品,其现实意义愈发凸显,原文中影子遭遇的"电子屏吞噬"危机,预言了数字原住民的身份焦虑,当儿童在虚实交织的世界成长,如何保持主体性?作品给出的答案是:通过持续的生命对话建立认知锚点。

教育者应特别注意原文的开放式结局,回归本体的影子"在月光下轻轻颤动",这个细节暗示成长是永无止境的动态过程,相比传统童话的圆满结局,这种留白处理更符合现代教育的本质——提供认知框架而非标准答案。

【教育实践启示录】

- 镜像教学法:利用角色扮演引导儿童体验"本体-影子"对话

- 自然哲学课:通过观察光影变化理解辩证关系

- 存在主义工作坊:用"如果我是影子"命题开展创意写作

- 数字化生存讨论:结合原文分析虚拟身份与现实自我的关系

【照亮认知盲区的月光】 《狮子影子去流浪》的价值,在于它用诗性智慧破解了儿童哲学教育的密码,当教育者带领孩子走进这个光影交织的寓言世界,实则是开启了一场关于存在本质的启蒙仪式,在这个虚实难辨的时代,我们需要更多这样的文学作品,如同永不熄灭的月光,照亮每个成长中的灵魂寻找自我的旅程。

(全文共计2176字)