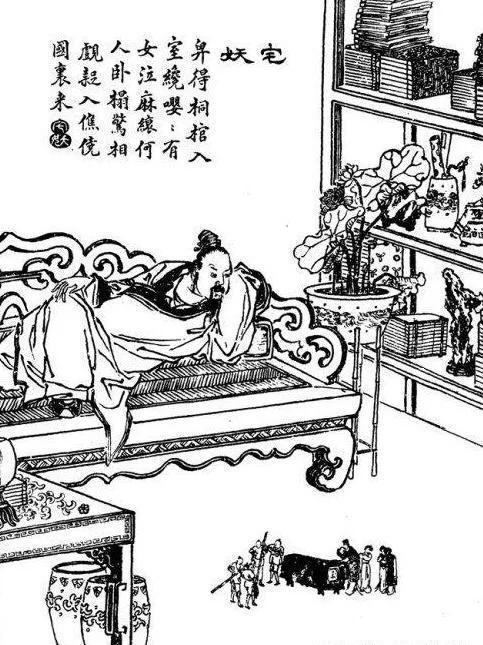

一场人与异类的生存博弈 《聊斋志异》中的《荞中怪》讲述了一个看似荒诞却暗含深意的故事:某日,农人在荞麦田中劳作时,突然遭遇身形巨大、面目可怖的怪物,在多次交锋中,农人凭借智慧与勇气,最终借助道士之力降服妖魔,这个不足千字的短篇,实则构建了一个完整的恐惧发生学模型——从突如其来的威胁感知,到应对策略的逐步升级,最终完成对恐惧源头的消解,这种叙事结构,恰似人类应对未知危险的本能反应图谱。

故事中反复出现的"荞麦"意象值得玩味,这种耐旱耐瘠的作物,在北方贫瘠土地上的顽强生命力,恰与农人面对异类威胁时的生存韧性形成隐喻,当怪物藏身荞麦地时,茂密的植株既成为危险的遮蔽物,也暗示着人类赖以生存的资源可能潜藏危机,这种矛盾性设计,折射出农耕文明对自然力量的复杂认知——既依赖又畏惧,既亲近又疏离。

恐惧的哲学隐喻:认知局限下的集体焦虑 《荞中怪》展现的恐惧具有鲜明的时代特征,在科技尚未启蒙的农业社会,人们对自然现象的解释往往诉诸超自然力量,故事中"目如灯盏"、"爪似钢钩"的怪物形象,实则是将现实中的生存焦虑具象化的产物,这种创作手法与西方哥特文学中"阁楼上的疯女人"有异曲同工之妙,都是将深层恐惧转化为可感知的实体存在。

值得关注的是故事中恐惧的传播机制,当农人首次遭遇怪物时,"遍告邻里"却无人相信,这种集体认知的滞后性在当代社会依然具有警示意义,直到怪物连续伤人,村民才被迫正视威胁,这种从个体到集体的恐惧扩散过程,揭示了群体安全意识的形成规律,故事中道士的出现,则象征着专业力量介入后形成的认知升级——从盲目恐惧转向理性应对。

生存智慧的三个维度:民间叙事的现实映射 农人的应对策略展现了中国传统生存智慧的精髓,第一次遭遇时"急中生智,举锄迎击",体现了应激反应中的本能抗争;第二次"预置利刃于门后",展示了经验积累后的防御升级;最终求助道士,则是认知突破后的策略转型,这种递进式的生存策略,暗合现代危机管理的三个层次:即时反应、系统预防和专家介入。

故事中村民集体围猎怪物的场景,更揭示了农耕社会的组织智慧,临时组建的"护村队"、分工明确的防御体系、因地制宜的武器改良(将农具改造为长柄武器),这些细节都反映出古代民间自组织的生存智慧,这种基于地缘关系的互助模式,至今仍在乡村治理中留有遗痕。

人性警示:恐惧异化下的道德困境 当恐惧超出承受阈值时,故事展现了人性异化的危险倾向,某些村民提议"献祭孩童以求平安",这种极端化的应对方式,在历史上屡见不鲜,从《左传》记载的"河伯娶妇"到近代某些地区的迷信陋俗,都印证了非理性恐惧可能导致道德底线的溃退。《荞中怪》通过道士之口批判这种愚行,体现了蒲松龄进步的人文主义立场。

故事中更隐晦地触及资源竞争引发的群体恐慌,荞麦作为重要口粮,其种植区成为冲突焦点,这种生存资源与安全空间的争夺,在当今社会的环境危机中仍能找到对应,当怪物被消灭后,"是岁荞麦大熟"的结局,既是对勤劳者的褒奖,也暗含生态平衡的隐喻——人类活动对自然界的过度干预可能招致反噬。

教育启示:恐惧管理的现代转化 从教育视角重读《荞中怪》,可提炼出三层教学价值:它可作为危机教育的经典案例,帮助学生理解恐惧反应的生理心理机制;故事中展现的问题解决策略,能启发批判性思维训练;其中蕴含的生态伦理观,为生命教育提供了传统文化资源。

在课堂实践中,可采用"恐惧应对工作坊"的形式:第一步让学生复述故事,识别不同阶段的恐惧表征;第二步分组讨论现代社会的"荞中怪"现象(如网络谣言、环境危机);第三步设计多层级应对方案,这种古今对照的教学设计,既能激活传统文本的当代价值,又能培养青少年的危机管理能力。

恐惧叙事的精神突围 《荞中怪》的价值不仅在于讲述降妖伏魔的奇闻,更在于揭示恐惧作为文化基因的演化密码,当我们将这个17世纪的志怪故事置于现代语境下审视,会发现其中蕴含的生存智慧远超时代局限,在气候变化、人工智能等新型"恐惧源"涌现的今天,故事中"正视恐惧—分析成因—协同应对"的解决路径,依然具有方法论意义。

这个诞生于田间地头的民间叙事,最终完成了对恐惧本质的哲学超越——它既非需要彻底消灭的敌人,也不是必须屈服的宿命,而是推动人类认知升级的原始动力,正如荞麦在瘠土中顽强生长,人类文明也在与各种"异怪"的较量中不断进化,这种扎根现实又超越现实的叙事智慧,正是《聊斋志异》历经三百年仍焕发生机的根本原因。