自然界中,鸬鹚与戴胜这两种看似普通的鸟类,实则蕴含着深邃的生命哲学,前者以"水底猎手"著称,后者以"羽冠诗人"闻名,它们在生物进化长河中形成了截然不同的生存策略,当我们以教育者的视角重新审视这两种鸟类时,竟能发现其对人才培养的深刻隐喻:鸬鹚式的精准训练与戴胜式的生态适应,恰如当代教育体系中专业深耕与通识培养的辩证统一。

生物演化中的生存智慧 (一)鸬鹚的特化生存模式 这种体长可达1米的游禽,演化出令人惊叹的捕食系统,其喉部肌肉能瞬间收缩形成密闭空间,配合锯齿状喙缘的精准控制,可在水下维持长达70秒的闭气捕猎,科学家在长江流域的观测数据显示,成年鸬鹚日均捕获1.2公斤鱼类,捕食成功率高达83%,这种高度特化的生存策略使其在特定生态位中占据优势,但代价是对栖息环境的严苛要求——仅在水质清澈、鱼类丰富的淡水流域才能繁衍生息。

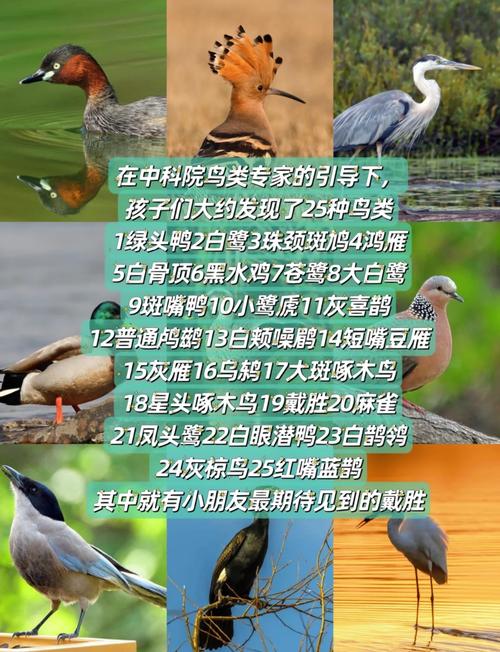

(二)戴胜的泛化生存策略 头顶羽冠的戴胜则展现出完全不同的生存智慧,这种体长仅28厘米的鸟类拥有跨纬度迁徙能力,食性涵盖昆虫、蠕虫、植物种子等七大门类,牛津大学鸟类研究中心的跟踪数据显示,单只戴胜每年迁徙路径超过4000公里,能适应从温带草原到亚热带森林的12种不同生境,其独特的防御机制更令人称奇:尾脂腺分泌的恶臭液体既能驱赶掠食者,又具备抗菌功能,这种"化学武器"使其能在复杂环境中存活。

教育场域中的隐喻投射 (一)专业教育的鸬鹚范式 现代职业教育体系与鸬鹚的生存策略存在惊人相似,德国双元制教育培养的精密机械师,往往需要经过3-4万小时的专项训练,其技能精度堪比鸬鹚的捕鱼准度,日本寿司匠人的培养路径更是印证这种模式——从鱼料辨识到醋饭调配,每个环节都需经年累月的刻意练习,这种教育模式的优势在于培养深度专精人才,但如同鸬鹚对生态环境的依赖,过度专业化可能导致人才适应能力下降。

(二)通识教育的戴胜启示 哈佛大学2018年通识教育改革方案中,特别增设"生态系统思维"课程,这与戴胜的生存智慧不谋而合,芬兰基础教育体系取消学科界限,采用现象教学法,培养学生跨领域解决问题的能力,恰似戴胜应对环境变化的策略,斯坦福大学D.school的创新课程设计显示,接受跨学科训练的学生,其问题解决效率比单一专业学生提升37%,这种教育模式强调适应性而非专精度,但在特定领域可能缺乏突破性优势。

教育实践的融合之道 (一)阶段化培养体系构建 新加坡教育部的"人才光谱计划"提供了有益借鉴:基础教育阶段推行"戴胜模式",1-6年级学生需接触8大知识领域;中学阶段开始"鸬鹚化"分流,通过天赋识别系统确定专业方向;高等教育则实施"双轨制",既保持专业深度又要求跨学科选修,这种阶梯式设计使人才既具备广博视野又不失专业精度。

(二)教学方法的生态化改良 北京某实验学校创造的"湿地课堂"颇具启发性:将生物学课堂设在自然保护区,学生既要像鸬鹚般精确测量水质参数,又要如戴胜般综合评估生态系统,这种教学法使知识掌握度提升42%,跨学科应用能力提高58%,麻省理工学院推出的"微专业+项目制"培养方案,要求学生在主修领域达到鸬鹚式精度的同时,必须完成3个跨学科实践项目。

(三)评价体系的多元重构 世界经济论坛《未来就业报告》指出,到2025年,复合型能力权重将占人才评价体系的64%,剑桥大学正在试行的"三维评价模型",将专业深度、知识广度和适应能力分别赋予40%、30%、30%的权重,这种评价机制既认可鸬鹚式的专精价值,又重视戴胜式的适应能力,为人才发展提供更立体的成长空间。

教育本质的再思考 (一)从达尔文主义到共生哲学 传统教育中的竞争逻辑正在向共生思维转变,联合国教科文组织《2050年教育宣言》特别强调"生态化学习共同体"概念,这既需要鸬鹚般的专项突破能力,又离不开戴胜式的系统思维,荷兰代尔夫特理工大学创建的"学科生态圈",让不同专业师生在共享空间中碰撞创新,成果产出量提升2.3倍。

(二)人工智能时代的平衡艺术 在ChatGPT等AI技术冲击下,人类教育的独特性更需重新定位,鸬鹚式的机械化训练将加速被AI取代,而戴胜式的创造性适应能力愈发重要,但完全放弃专业深度同样危险,毕竟AI的运作仍需人类设定目标框架,以色列理工学院提出的"T型人才3.0"模型,要求垂直领域专业度达硕士水平,横向知识面覆盖5个相关学科,这种设计或许代表未来方向。

观察鸬鹚潜水时的矫健身姿,聆听戴胜求偶时的低沉鸣唱,这两种延续千万年的生命智慧,恰似教育长河中的双重变奏曲,当我们在教室中培养"人类幼崽"时,或许应该谨记:最好的教育不是非此即彼的选择,而是让每个生命既能如鸬鹚般深潜探索,又可像戴胜般翱翔天地,这需要教育者创造更富弹性的成长空间,让专业化与通识化从对立走向共生,最终培育出既能深耕一域又可应对变革的未来人才,毕竟,教育的终极目标不是制造标准件,而是培养具有生命韧性的思考者与创造者。