【引子】 在巴尔干半岛流传着一则古老寓言:远行的商队入住山间客店,次日发现装金币的皮袋被割破,店主矢口否认,却在壁炉灰烬中露出金屑,这则故事穿越时空投射出永恒命题:当社会信任遭遇利益诱惑时,教育系统该如何构筑道德的防火墙?在当今信用经济时代,这个问题的现实意义愈发凸显。

【第一幕:寓言中的道德困境】 故事中客店老板的行为模式值得深究:作为服务提供者,他本应恪守"安全托管"的契约精神;作为社区成员,他需维系旅店声誉以获持续收益,但面对唾手可得的金币,这些长期利益考量被即时贪欲瞬间瓦解,这种心理机制在行为经济学中被称为"双曲贴现"——人们倾向于高估眼前利益而低估未来损失。

更深层的是社会监督机制的失效,商队缺乏有效存证手段,当地也未见纠纷调解机制,这种监管真空放大了道德风险,正如当代信用评级专家威廉·比弗所言:"当违约成本低于预期收益时,诚信就会沦为奢侈品。"

【第二幕:现实社会的镜像投射】 将视角转向现代,类似"偷金币"现象以更隐蔽的方式存在,教育培训机构虚假宣传、学术论文代写产业、电商平台刷单造假等行为,本质上都是不同形式的"金币窃取",斯坦福大学2019年研究显示,全球每年因商业欺诈造成的经济损失高达3.7万亿美元,相当于德国全年GDP总量。

更值得警惕的是这些行为的"合理化"过程,某课外辅导机构市场总监的访谈实录颇具代表性:"大家都在夸大升学率,如果我们完全说实话,家长反而觉得实力不够。"这种扭曲的价值判断,正在解构社会诚信的根基。

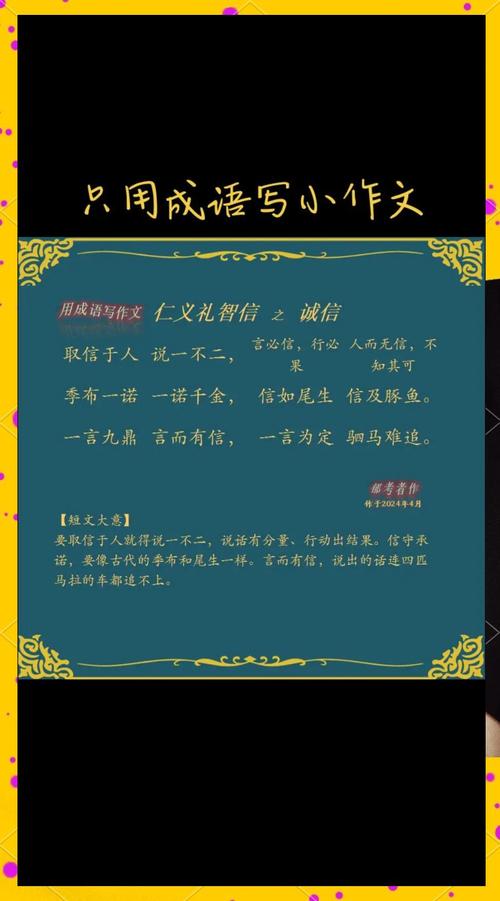

【第三幕:教育系统的深层反思】 传统德育面临三重困境:认知与实践的割裂——学生能背诵诚信格言却不会处理现实冲突;评价体系的缺位——德育考核缺乏量化标准;示范效应的弱化——教师抄袭论文、学校虚报数据的负面示范。

日本教育学者佐藤学的研究表明,当学生发现成人世界的"潜规则"与课堂教导相悖时,价值观混乱的概率提升83%,这解释了为何大学学术诚信委员会处理的抄袭案件中,65%的涉事学生承认"见过教师类似行为"。

【第四幕:重构诚信教育生态系统】

-

认知重塑:德国中小学推行的"情境德育课"值得借鉴,通过模拟商业谈判、学术研究等场景,让学生体验诚信决策带来的长期收益,慕尼黑应用技术大学的跟踪数据显示,参与该项目的学生毕业5年后创业失败率降低27%。

-

评价创新:新加坡教育部推行的"道德银行"系统,将学生诚信行为转化为可累积的"信用积分",这些积分与升学推荐、实习机会挂钩,构建起可见的激励反馈机制。

-

社会协同:芬兰的"诚信教育社区网络"模式,让企业、政府部门与学校共建实践基地,学生在参与市政预算监督、企业社会责任项目过程中,形成对诚信价值的具象认知。

-

技术赋能:区块链技术在教育履历认证中的应用已见成效,麻省理工学院开发的Blockcerts系统,使学历造假成本提升300%,倒逼诚信意识养成。

【第五幕:从止损到增值的范式转变】 当代诚信教育不应止于"防止偷金币",更要着眼于"创造新金矿",阿里巴巴集团通过"芝麻信用"体系证明:良好的信用评级能使个人融资成本降低40%,租房押金减免75%,这种正向循环机制,正是诚信教育最生动的教材。

教育哲学家内尔·诺丁斯的关怀理论指出,真正的道德教育必须建立情感联结,当学生亲眼见证诚信如何提升生活品质、促进社会发展时,道德规范就会从外在约束转化为内在追求。

【 回望那间山间客店,若当时存在信用保险制度、第三方存证服务或行业自律组织,故事的结局或将改写,今天的教育工作者,正站在历史与未来的交汇点,我们不仅要修补被割破的钱袋,更要培育出无需上锁的诚信生态,当每个"客店老板"都意识到:守护他人的金币,就是在铸造自己的金碑,那便是教育真正的成功时刻。

(全文共1623字)