在徽州黟县古巷深处,当最后一缕松烟消散在青瓦白墙间,耄耋之年的制墨师傅轻抚着新制的"千秋光"墨锭,总会对着案头的墨神像深深作揖,这个延续千年的仪式,将我们引入徽州民间传说中最具匠心的文化图腾——墨神的传奇世界,这个源自制墨工匠行会的独特信仰,不仅是徽州文房四宝文化的灵魂印记,更在松烟氤氲中淬炼出中国传统工匠精神的精髓。

松烟凝墨处:徽州墨业的千年传承 徽州制墨史可追溯至晚唐,至南唐李廷珪创制"歙墨"始成体系,在黄山脚下这片盛产古松的灵秀之地,徽墨匠人独创"灯盏炼烟法",将千年古松的魂魄凝入墨锭,据《歙县志》载,宋元时期徽州已有"墨务官"设置,至明清全盛时,徽墨作坊达三百余家,"徽人家传户习"的制墨技艺,成就了"落纸如漆,万载存真"的传世美誉。

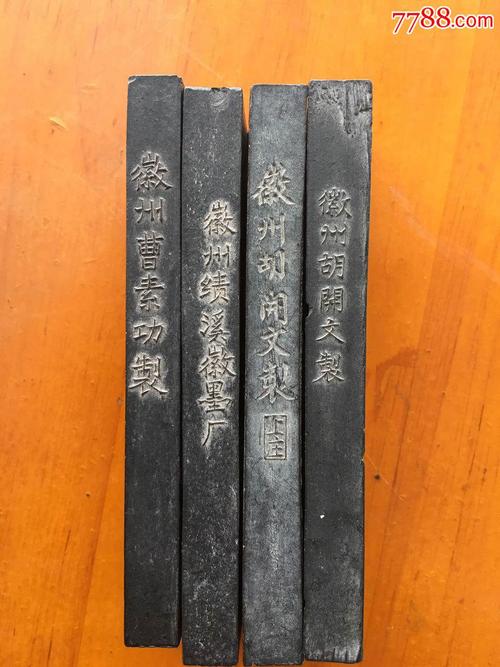

在这片弥漫着松烟气息的土地上,曹素功、胡开文等百年墨庄将工匠技艺推向极致,他们遵循古法:每年冬至伐取黄山五百年以上古松,经三年阴干后截成寸段,以长柄铜灯昼夜炼烟,这种对自然材料的极致尊重,暗合道家"道法自然"的哲学,更在漫长时光中孕育出独特的行业信仰体系。

墨神传说的多重叙事版本 在徽州工匠口耳相传的集体记忆里,墨神的形象呈现出丰富的地域特征,歙县流传的"黑衣使者"说描绘墨神为身着玄色长衫的文士,手持松烟墨锭踏云而来;休宁版本则将墨神塑造为手持墨斗的工匠形象,腰间系着象征技艺传承的九连环;而在婺源传说中,墨神化身为守护千年松林的鹤发仙人。

这些差异化的叙事背后,折射出徽州不同县域的产业特色,歙县作为徽墨发源地,传说更强调墨品的文人气质;休宁版本凸显工匠本色,与当地发达的墨模雕刻技艺相呼应;婺源的生态叙事,则与其作为徽墨原料供给地的历史角色密不可分,这种"同源异流"的传说演变,恰是民间文化在地化传播的鲜活见证。

行业神崇拜背后的文化密码 农历二月初二墨神祭典,徽州墨庄至今保留着独特的仪式流程,黎明时分,掌墨师傅率众工匠净手焚香,将当年精选的松烟原料供奉于墨神像前,祭文中"取松魂之精粹,承古法之真传"的祝祷,蕴含着对自然馈赠的敬畏,午时开炉前,学徒需跪诵《墨经》首章,这种仪式化的技艺传承,使工匠精神具象化为可感知的文化实践。

墨神传说中反复出现的数字符号耐人寻味。"九转炼丹"对应制墨的九道工序,"三昧真火"暗合炼烟的三重火候,这些道家术语的化用,揭示出徽州工匠将世俗技艺神圣化的努力,在绩溪胡氏墨谱中,甚至出现以《周易》卦象解读墨锭纹理的记载,这种知识体系的建构,赋予手工业以形而上的哲学维度。

工匠精神的文化再生产机制 徽墨作坊的学徒制度堪称传统匠艺传承的典范,三年帮工、五年学艺、七年出师的进阶体系,与《考工记》"知者创物,巧者述之"的理念一脉相承,歙县老墨工回忆,学徒第一年专司松烟收集,需在千万片松脂中辨识出适合制墨的"龙鳞纹",这种严苛训练培养出对材料的极致敏感。

墨神传说在技艺传承中扮演着隐性教材的角色,当学徒首次独立完成墨锭制作时,师傅会讲述墨神点化愚钝学徒的故事,松烟入水三沉三浮方成良墨"的情节,实则暗含胶法配比的工艺秘诀,这种将技术要领编码为传说叙事的教育智慧,构建起独特的知识传递系统。

当代语境下的文化启示 在屯溪胡开文墨厂,国家级非遗传承人汪培坤创新采用古法制墨教学VR系统,将祭墨神仪式转化为沉浸式体验,这种传统与现代的对话,印证了工匠精神的永恒生命力,黄山市近年启动的"新匠人计划",更将墨神传说改编为动漫IP,让年轻一代在数字叙事中理解传统技艺的价值。

墨神文化对现代职业教育的启示尤为深刻,安徽非遗职业技术学院开设的徽墨制作专业,特意保留拜师仪式中的传统文化元素,学生在操作3D打印墨模的同时,仍需研读明代《墨法集要》,这种古今交融的教学设计,正是对工匠精神本质的深刻理解——技艺会迭代,但对极致的追求永不过时。

当我们在徽州博物馆见到那尊明代铸铁墨神像时,黝黑的神像表面仍隐约可见松烟痕迹,这个凝聚着匠人集体记忆的文化符号,早已超越行业神的原始范畴,升华为中华文明对"格物致知"精神的不懈追求,在机器轰鸣的当代,重读墨神传说,我们不仅能触摸到传统文化跳动的脉搏,更能从中汲取守正创新的智慧,那些在松烟中淬炼千年的工匠哲学,终将在新时代绽放出永恒的光芒。