"茉莉不谢,兄弟不分",这八个字背后,承载着一个关于十一兄弟与茉莉花的动人传说,这个发源于福建安溪的民间故事,历经数百年口耳相传,至今仍在茶乡的晨雾中飘散着沁人心脾的文化馨香。

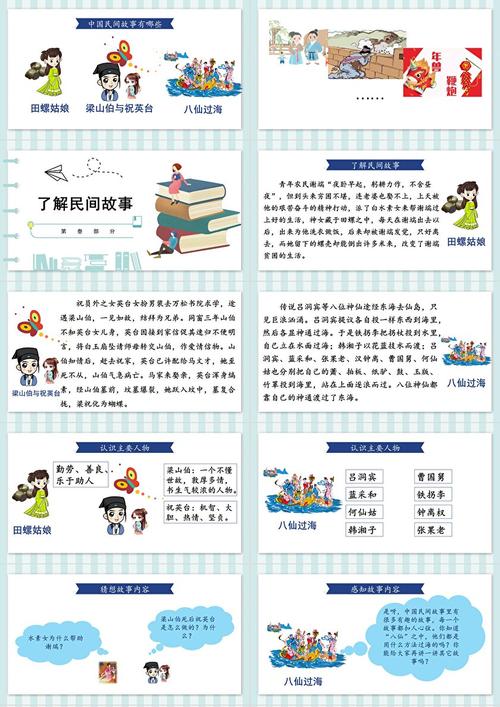

据清道光年间《安溪县志》记载,明成化年间,陈氏家族十一兄弟因祖产分配产生嫌隙,庭院中原本枝繁叶茂的茉莉花,竟在兄弟阋墙的第七日尽数枯萎,正当众人惊惶之际,有位云游僧人指点迷津:"花通人性,当以诚心共育。"兄弟十一人遂摒弃前嫌,每日轮流以山泉浇灌,奇迹般令枯枝重绽新芽,这个朴素的传说,在历史长河中逐渐演化为"兄弟同心育茉莉"的完整故事体系。

故事中最为人称道的细节,当属十一兄弟分工协作的智慧,长子负责修剪枝桠,次子专司松土培根,三子精研防虫之法,其余兄弟或制竹篱防风,或采晨露润叶,这种根据个人特长分配职责的描写,恰与《礼记》"各司其职,不相逾越"的治家理念相契合,更令人称奇的是,故事特别强调"逢五之日必共聚花前",暗合农历节气规律,展现出古人"天人合一"的哲学思考。

茉莉花在这个传说中绝非简单的植物意象,宋代诗人王十朋曾咏叹"茉莉独立众香国",而在安溪传说里,茉莉被赋予"五德"象征:洁白花瓣喻君子之德,并蒂双生示手足之情,幽香持久比家风传承,花期绵长拟家族兴旺,药用价值则暗含"修身济世"之意,这种将植物特性人格化的叙事手法,正是中国"比德"传统的生动体现。

这个民间故事的教育价值,在明清时期得到充分发掘,乾隆年间安溪县令宋鉴主修的《教民要术》中,特将"茉莉故事"编入"睦族篇",要求乡塾每月朔望讲解,当地至今保留着"分家不分茉莉园"的习俗,每逢兄弟分爨,必要在祖宅共同保留一丛茉莉,由各房轮流照看,这种物质载体与精神象征的完美结合,使抽象的家庭伦理变得可触可感。

从文化传播角度看,"十一兄弟与茉莉"的故事堪称民间文学"在地化"的典范,在岭南地区演化出"十三妹护兰"的姊妹篇,在江浙则衍生出"九妯娌莳菊"的版本,但万变不离其宗的核心,始终是《颜氏家训》强调的"兄弟者,分形连气之人也"的血脉观念,这种文化母题的强大生命力,在2016年被列入福建省非物质文化遗产名录时得到官方认证。

现代教育工作者从这个故事中能获得诸多启示,厦门大学民俗学教授林语笙指出:"故事中十一兄弟从争执到和解的过程,完整呈现了传统矛盾调解机制的五个阶段:情感冲突—自然警示—外力介入—协作实践—符号固化。"这种叙事结构对青少年处理人际关系具有重要借鉴意义,泉州实验中学开发的"茉莉花德育课程",正是通过模拟栽培实践,让学生在劳动中体会合作的真谛。

当我们审视这个传说的现代表达,会发现其蕴含的家庭伦理依然闪耀智慧光芒,在独生子女普遍化的今天,"兄弟"的概念已扩展至表亲、同窗等拟亲缘关系,北京师范大学附属中学开展的"城市茉莉计划",鼓励学生跨班级组建"成长共同体",正是传统智慧的时代转化,这种创新实践在2022年获得全国德育创新案例一等奖。

回望这个承载着中华文明密码的民间故事,我们不仅看到一株茉莉的绽放,更窥见整个民族的精神图谱,从《诗经》"棠棣之华"到朱熹"家礼"规范,从"孔融让梨"典故到"六尺巷"美谈,中华民族始终在用不同的文化符号诠释着相同的和谐理想,而安溪茉莉传说,恰似镶嵌在这幅文明长卷中的一枚白玉簪,历经岁月洗礼愈发温润动人。

站在新的历史节点,这个古老故事给予我们双重启示:于个体,当学茉莉"素华偏可喜"的谦和品性;于家族,须效十一兄弟"勠力同心"的协作精神,正如当代作家冰心在《茉莉香片》中所写:"最朴素的往往最恒久,最清浅的反而最深沉。"这或许就是传统文化给予现代教育最珍贵的馈赠——在淡淡花香中,读懂中华文明绵延千年的生存智慧。

(全文共1437字)