在滇西北的崇山峻岭间,每年农历六月二十四日,千万支火把如同坠落人间的银河,将彝家山寨映照得如同白昼,这场延续千年的火把盛会,不仅承载着彝族先民对自然的敬畏与抗争,更凝聚着一个民族在历史长河中淬炼出的生存智慧,当我们拨开节庆的欢腾表象,会发现那些口耳相传的民间故事里,藏着解读彝族精神密码的关键线索。

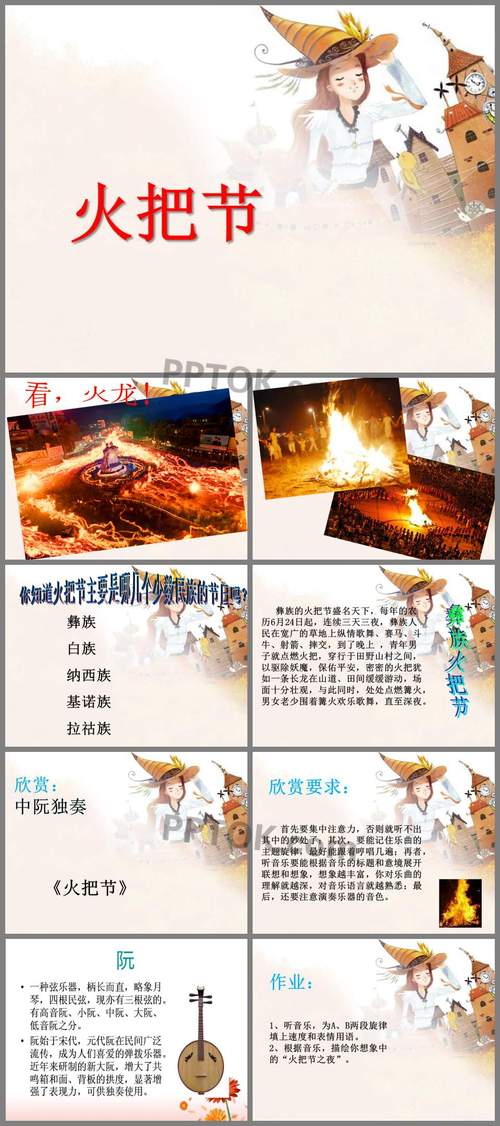

支格阿龙传说:与天抗争的勇气图谱 在彝文典籍《勒俄特依》中,火把节的起源与英雄支格阿龙紧密相连,相传远古时期,暴虐的天神斯惹阿比妄图用蝗灾灭绝人间,青年勇士支格阿龙带领族人采集九十九座山的松明,点燃火把驱赶蝗虫,最终迫使天神退让,这个充满浪漫主义色彩的传说,实则是彝族先民对抗自然灾害的史诗化记忆。

在楚雄彝族自治州的毕摩经文中,详细记载着支格阿龙发明火把阵法的过程:他将松脂涂抹在箭矢上,用火箭形成隔离带;指挥族人用火把组成移动方阵,这种原始的火攻战术不仅保全了庄稼,更开创了彝族军事防御体系的雏形,每年火把节期间,凉山彝族仍保留着"火把围田"的仪式,正是对这种集体抗灾记忆的具象化再现。

阿诗玛叙事:女性智慧的另类诠释 与英雄史诗并存的,还有流传于石林撒尼彝区的《阿诗玛》版本,故事讲述聪慧的牧羊女阿诗玛发现用火把烟熏可以治疗牲畜疫病,她带领妇女们举着火把巡游村寨,最终驱散了蔓延的瘟疫,这个较少被外界关注的传说,揭示了火把节文化中常被忽视的女性叙事。

在红河哈尼族彝族自治州的古老歌谣中,至今传唱着"女子擎火照四方,病魔邪祟无处藏"的词句,人类学家在滇南彝寨发现的19世纪火把节祭祀图谱显示,主持驱疫仪式的"火母"必须由族中德高望重的女性长者担任,这种独特的性别分工体系,颠覆了传统认知中男性主导的祭祀传统,展现出彝族社会对女性智慧的特殊尊崇。

火历溯源:农耕文明的时空坐标 抛开神话滤镜,从天文历法角度考察更能触及火把节的本源,彝族十月太阳历研究者发现,火把节正处"星回"与"斗转"的交界点,标志着天文年周期的更迭,在云南武定县出土的明代彝文碑刻上,清晰刻录着"六月廿四,改火节令"的记载,印证了火把节与刀耕火种农业的深刻关联。

大理白族自治州的彝族村寨至今保留着"火把测丰"的古老习俗:长老们根据火把燃烧时的爆裂声、火焰形态预测年景,这种看似原始的占卜实则蕴含着对物候规律的精准把握,在楚雄彝族的农耕谚语体系中,"火把亮,虫害消;火把旺,谷满仓"的科学认知,早已超越单纯的神灵崇拜,上升为系统的农业生产经验。

文化嬗变:从生存仪式到精神图腾 随着社会发展,火把节的功能发生了深刻嬗变,20世纪50年代,民族学者在大小凉山记录的127种火把节仪式中,72%与驱邪纳吉直接相关;而近年调查显示,象征团结的"火把传接"、寓意智慧的"火塘论辩"等新形态占比已达58%,这种转变折射出彝族文化从实用主义向精神追求的升华过程。

在当代艺术创作中,火把元素被赋予新的象征意义:舞蹈《彝火》用跃动的火把勾勒出民族迁徙的路线,雕塑《火魂》将999支铜制火把铸成图腾柱,更值得注意的是,年轻一代通过"数字火把节"等创新形式,在虚拟空间延续着古老的文明火种,这种传统与现代的碰撞,恰恰印证了彝族文化强大的自适应能力。

站在人类文明史的维度回望,彝族火把节犹如一部活的民族志,每个跳跃的火苗都在诉说着生存的艰辛与智慧,当城市里的电子屏幕模仿着火把阵的排列方式,当无人机群在夜空绘出支格阿龙的传说,我们看到的不仅是古老仪式的现代表达,更是一个民族将文化基因注入时代脉搏的生动实践,这种跨越千年的薪火相传,或许正是中华文明多元一体的最佳注解。