寿衣的历史溯源

在中国传统礼仪体系中,寿衣承载着超越服饰本身的文化意涵,考古发现显示,距今5000年前的红山文化墓葬中已出现经过特殊处理的裹尸织物,可视为寿衣的原始形态。《周礼·春官》记载的"明衣"制度,开创了系统化的殡殓服饰规范,以素色麻布缝制,体现"事死如事生"的礼制思想,汉代的"金缕玉衣"将这种理念推向极致,河北满城汉墓出土的刘胜金缕玉衣耗用2498片玉片,印证了"玉能护魄"的生死观。

唐宋时期,寿衣形制趋向简约,但文化象征更为丰富,南宋《梦粱录》记载临安城已有专业寿衣铺,采用"五领三腰"规制(五件上衣三条下裳),衣料以丝绢为主,纹样讲究吉祥寓意,明清两代形成地域特色鲜明的寿衣体系,江南地区保留宋制遗风,北方则发展出"七层衣"的厚殓传统,每层衣物对应不同象征:贴身绸衣喻示纯洁,外层棉袍象征温暖,最外罩衫绣以卍字纹祈求轮回。

匠心神工的织物密码:寿衣制作工艺的象征体系

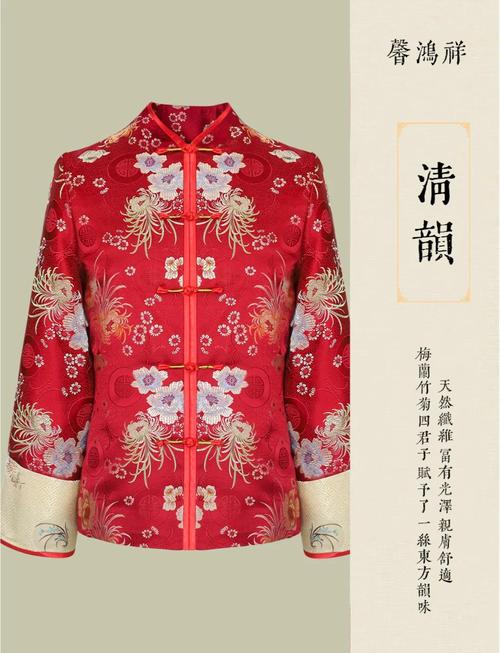

传统寿衣制作是门精微的技艺体系,苏州镇湖的寿衣世家至今保留着"三不缝"祖训:阴雨不缝、心乱不缝、子时后不缝,认为天地人三才和合方能缝制出具有灵性的寿衣,选料遵循"生不穿裘"的禁忌,忌用动物皮毛,多选用真丝、棉麻等天然材质,颜色以蓝、褐、黑为主,忌讳纯白(丧服色)与艳色。

纹样符号系统构成独特的视觉语言:前襟的"五蝠捧寿"图案隐喻五福临门,袖口的回纹象征生命轮回,裤脚的莲花纹样暗合往生净土,山东曲阜孔府旧藏的清代寿衣,在领口内层绣有微型《孝经》选段,这种"隐绣"工艺将儒家伦理织入服饰,形成"身教永恒"的文化奇观。

制作流程充满仪式感:裁衣前需焚香祭拜轩辕黄帝,下剪讲究"三裁九缝",每道工序对应特定祝祷词,闽南地区的"添寿衣"习俗,会在老人健在时逐年缝制寿衣部件,六十岁起每年添加一件配饰,直至凑成完整寿衣,这种渐进式准备过程本身就是生命教育的生动实践。

生死观的现代嬗变:寿衣文化的当代转型

城市化进程冲击着传统丧葬习俗,上海殡葬协会2022年调查显示,选择简化版寿衣的家庭占比已达67%,传统手工寿衣作坊数量较二十年前减少82%,年轻群体中流行的"生态葬"理念,推动可降解寿衣的研发,南京某科技企业已成功研制出竹纤维环保寿衣,在自然环境中3个月即可完全分解。

文化断层催生创新传承:故宫博物院联合中央美院推出的"传统纹样再生计划",将寿衣中的吉祥图案转化为现代服饰元素;苏州非遗传承人开发出寿衣文化体验课程,通过模拟制作让青少年理解生死哲学,更值得关注的是"生前契约"服务的兴起,越来越多中年人提前定制个性化寿衣,将其视为生命总结的艺术品。

在医疗领域,寿衣文化获得新诠释,北京安宁疗护试点医院引入"尊严衣"概念,为临终患者设计兼具医疗功能与文化慰藉的特制服装,衣袖设计便于输液,前襟刺绣患者人生重要场景,这种创新既延续了传统又注入人文关怀,台湾大学生命教育课程更将寿衣制作纳入教学内容,让学生在穿针引线中体悟生命有限性与精神永恒性的辩证关系。

寿衣作为中国生死文化的物质载体,始终在传统与现代的张力中寻求平衡,当我们在博物馆凝视那些精美绝伦的古代寿衣,不应仅止于猎奇式观赏,更要理解其中蕴含的哲学智慧:对自然的敬畏、对生命的礼赞、对永恒的思索,在科技重构死亡认知的今天,重新解码寿衣的文化基因,既是对文明根脉的守护,更是为现代人寻找安顿生命的诗意栖居,这种穿越时空的对话提醒我们:真正的文明进步,从不是对传统的简单否定,而是在理解中创新,在传承中超越。