浮世绘影中的幽冥叙事 在日本东北地区的古寺藏经阁深处,存放着一幅江户中期的唐纸屏风,褪色的金箔底纹上,执扇少女的衣袂仍保持着舞蹈的弧度,但每当月圆之夜,守夜人总能听见织物摩擦的窸窣声,这种"屏风少女"的传说,构成了日本民间文学中独特的"画女成真"母题,与中国的《聊斋志异》形成跨海相望的文学镜像,不同于中国画壁故事的文人书写传统,日本同类传说始终保持着鲜明的庶民叙事特征,在町人文化与佛教轮回观的交织中,发展出独特的幽冥美学体系。

物哀美学的具象化呈现 江户时期流传于京都的《绘草纸屋奇谈》记载:某落魄画师为贵族绘制六曲屏风时,将病逝恋人的容貌融入画中仕女,三年后屏风流转至摄津国,每逢梅雨时节,画中女子衣袖便渗出细密水珠,经查正是画师当年调色时混入的泪水,这个传说完整呈现了日本怪谈的审美范式——物件的"情念残留"超越生死界限,将"物哀"美学从文学意境转化为可感知的超自然现象。

值得注意的是,这类传说往往刻意模糊创作主体与艺术载体的界限,在《百物语评判》的手稿残卷中,屏风少女多以"半创作体"形态存在:她们既是画师情感投射的造物,又是独立于创作者意志的灵体,这种双重性使日本屏风传说区别于中国《牡丹亭》式的人鬼恋故事,后者更强调"至情"对生死界限的突破,而前者则着重表现艺术载体获得生命后的主体性觉醒。

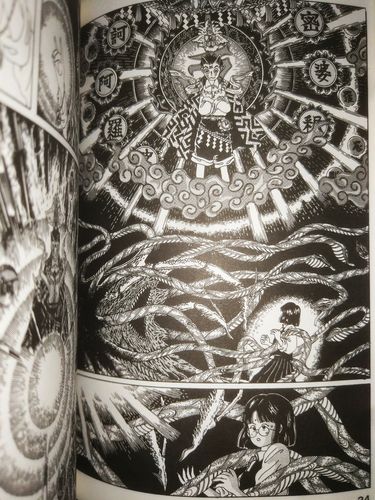

神道教与佛教的叙事融合 现藏于出云大社的《灵异屏风绘卷》提供了重要研究线索,绘卷第七幅描绘屏中少女以发丝为引,将观画者诱入画境的情节,其构图明显受到佛教"曼荼罗"宇宙观影响,少女所在屏风被处理成三重同心圆结构,外层是现世庭院,中层为画中世界,核心处则是漂浮着莲花的往生之河,这种空间嵌套的叙事结构,折射出神道教的"现世"观念与佛教轮回思想的深度融合。

比较文化学视角下的中日差异在此尤为显著:中国《画皮》等故事强调"破幻"与"祛魅",最终回归儒家伦理秩序;日本屏风传说则多采用开放式结局,大阪国立博物馆藏《唐本国屏风物语》写本记载,某商人女儿与屏中少女缔结姊妹契约,最终共同化作两尾锦鲤游向濑户内海,这种"共生转化"的叙事模式,与日本民间信仰中的"付丧神"观念一脉相承,赋予器物精灵以人格化的救赎可能。

近代文学中的母题嬗变 明治二十三年(1890年),作家泉镜花在《照叶狂言》中重构了屏风传说,小说女主千代女作为歌舞伎画师的模特被绘入屏风,二十年后其灵体引导女儿完成复仇,这个文本实现了三重突破:首次将屏风少女设定为真实历史人物原型;引入女性代际传承主题;运用"画中画"嵌套结构增强叙事纵深感,这种创新标志着传统怪谈向现代文学的成功转型。

芥川龙之介1921年发表的《地狱变》则展现了该母题的黑暗变奏,画师良秀为描绘屏风地狱图不惜牺牲女儿,最终完成的艺术品成为吞噬观者心智的魔物,这个颠覆性文本解构了传统"艺术至上"理念,暗示近代化进程中工具理性对人文精神的异化,屏风从灵性载体蜕变为人性试金石,反映出大正时期知识分子的精神危机。

现代媒介中的文化转译 2016年京都国际漫画博物馆的特展"屏中宇宙",系统梳理了该母题在当代的演变轨迹,展品中既有承袭浮世绘风格的《雨月物语》漫画改编,也有融合赛博朋克元素的VR互动作品《像素少女2077》,后者通过动态捕捉技术,使观众能与屏风少女进行实时对话,其台词数据库整合了《今昔物语集》等23部古典文本,实现了传统文化资源的数字重生。

动画大师押井守在其《攻壳机动队》系列中,多次运用"电子屏风"意象探讨人工智能的主体性问题,剧中角色素子与屏风投影的对话场景,明显化用《源氏物语》"雨夜品定"的古典美学,又赋予其"意识上传"的科幻内涵,这种跨媒介转译成功实现了古典母题的现代化阐释,使屏风少女从怪谈形象升华为人类认知界限的哲学隐喻。

边界之舞的永恒魅力 从唐纸屏风到全息投影,"画女成真"母题始终在虚实边界翩翩起舞,这些穿梭于绢本与数据之间的少女灵体,既是东亚文化圈共享的集体想象,又是特定文明的精神密码,当我们在东京数字美术馆凝视4K复原的《鸟兽戏画》时,那些在屏风间流动的光影,恰似百年前烛火摇曳中浮现的衣香鬓影,这种跨越时空的审美共鸣,正是民间文学最深邃的魔力——它让无机质的媒介获得温度,使消逝的时光在叙事中永恒流转。