济公形象的教育隐喻

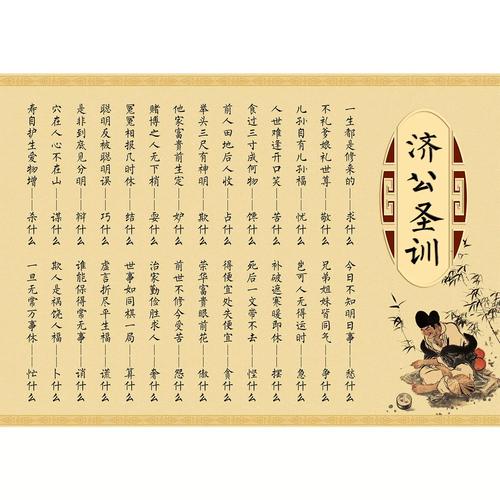

在中国传统文化长河中,济公活佛的形象始终闪耀着独特光芒,这位南宋年间的颠僧,以破扇烂衫的形象行走人间,却在看似疯癫的外表下蕴含着深邃的教育智慧,当我们以教育学的视角重新审视这位民间传说中的圣者,会发现其癫狂举止背后隐藏着完整的教育哲学体系,据《净慈寺志》记载,济公在灵隐寺出家期间,就常以"反常合道"的方式教化僧众,这种打破常规的教育方式,至今仍对现代教育具有启示价值。

济公形象最显著的特征是"不守戒律"与"普度众生"的矛盾统一,他饮酒食肉却心怀慈悲,表面离经叛道实则恪守佛理,这种二元对立的统一恰似教育过程中规范与创新的辩证关系,现代教育体系中普遍存在的标准化评价与个性化发展之间的矛盾,在八百年前这位颠僧的教育实践中已得到完美调和,杭州地方志记载,济公常以市井俚语向贩夫走卒讲解佛经要义,这种"因材施教"的教育智慧,正是当代教育工作者需要重新认识的宝贵遗产。

教育场域的破局者:济公教学法的三重维度

(一)环境创设:打破教育场域的物理界限 济公的教育实践始终突破传统寺庙的物理空间限制,西湖边的酒肆、钱塘江畔的渔村、临安城中的街市,都成为他实施教化的天然课堂,这种"移动课堂"的教育模式,暗合现代教育学中的情境教学理论,史料记载,济公曾于雷峰塔下以落叶为经卷,借潮声作梵音,将自然景观转化为教学资源,这种教育智慧至今仍令人惊叹。

(二)方法革新:非常规教学法的现代诠释 济公独创的"疯癫教学法"包含丰富的教育策略:以荒诞故事阐释佛理,用俚语俗谚解说经文,借日常事物譬喻禅机,这种去仪式化的教学方式,成功消解了学习者对宗教教义的疏离感,现代教育研究证实,非常规教学法能有效提升学习者的认知卷入度,如济公以狗肉比喻"酒肉穿肠过"的禅机,这种具象化表达比抽象说教更具教育穿透力。

(三)评价体系:超越表象的价值判断 济公对弟子的评价标准突破传统戒律框架,他赏识"心正"甚于"形正",这种重本质轻形式的价值判断,与当代教育评价改革方向不谋而合,据《济颠禅师语录》记载,有沙弥不慎破戒却得济公点化,这种超越表象的教育智慧,对当前教育评价中过分强调量化指标的弊端具有重要启示。

因材施教的典范:济公教育智慧的实践解析

(一)个性化教育的早期实践 济公对各类弟子的教化方式迥然不同:对书生谈诗论禅,与农夫话桑麻,同商贾论得失,这种精准的差异化教学,体现了对学习者认知风格的充分尊重,明代《西湖游览志余》记载,济公曾为不同职业的信众设计个性化的修行方案,这种教育实践比西方个别化教学理论早了六个世纪。

(二)全人教育的完整图景 济公的教育实践始终关照人的整体发展,他既教佛法禅理,也授医术技艺;既重精神修养,也顾生计营生,这种"知行合一"的教育理念,与现代全人教育理论高度契合,史料显示,济公弟子中既有得道高僧,也有悬壶医者,充分证明其教育成效的全面性。

(三)情感教育的先行者 济公善于运用情感纽带实施教化,他通过共饮同游建立师徒信任,借助生活困厄培养同理心,这种情感教育策略至今仍有借鉴价值。《钱塘湖隐济颠禅师语录》中记载的数十个教化案例,无不体现着教育者与被教育者的情感共鸣。

现代教育的济公式突围路径

(一)标准化教育的解构与重构 济公教育智慧启示我们:教育标准化不应成为创新思维的桎梏,当前教育体系可借鉴其"形散神聚"的智慧,在保证核心素养的前提下,允许教学方式和评价标准的弹性空间,如芬兰教育改革的"现象教学法",正是这种教育理念的现代回响。

(二)教师角色的重新定位 济公作为教育者的三重身份值得借鉴:知识传授者、行为示范者、心灵引导者,现代教师应突破"知识搬运工"的单一角色,成为如济公般的"教育生态构建者",新加坡教育体系推行的"教师辅导员制",正是这种角色转型的成功实践。

(三)教育本质的回归与超越 济公的教育实践始终指向人的精神成长而非知识积累,这种教育本质观对矫正当前教育功利化倾向具有重要价值,日本教育学家佐藤学提出的"学习共同体"理论,与济公"普度众生"的教育情怀存在深刻的精神共鸣。

跨文化视野下的教育智慧对话

将济公教育哲学置于全球教育史坐标系中观察,可见其与苏格拉底"产婆术"、杜威"做中学"等教育理论的内在相通性,这种跨越时空的教育智慧共振,印证了人类对教育本质认知的共通性,比较济公与第斯多惠教育思想,可以发现两者在"自然适应性原则"方面的惊人相似。

数字时代的教育智慧传承

在人工智能重塑教育形态的今天,济公教育智慧更显珍贵,其强调的人性化教育、情境化学习、个性化发展,正是对抗教育异化的良方,以色列教育创新的"无边界课堂"实践,可视为济公教育智慧的数字化延伸。

站在新世纪的教育十字路口,重读济公活佛的教育智慧,我们不仅能找到破解现实困境的钥匙,更能获得面向未来的教育勇气,这位颠僧用破扇指点的人生智慧启示我们:真正的教育不在庄严的讲堂,而在鲜活的生活;不在刻板的教条,而在灵动的心灵,这种超越时空的教育智慧,将永远照亮人类追求真知的道路。