引言:被忽视的教育载体

在中国传统文化中,茶壶不仅是日常饮茶的工具,更是一个承载历史、文化与智慧的符号,它看似平凡,却在千年的演变中凝聚了工匠精神、哲学思考与生活美学,从教育的视角重新审视茶壶,我们或许能发现一种跨越时空的隐喻——器物的设计与使用,本身就是一种无声的教化。

茶壶的“器道合一”:从功能到美学的启蒙

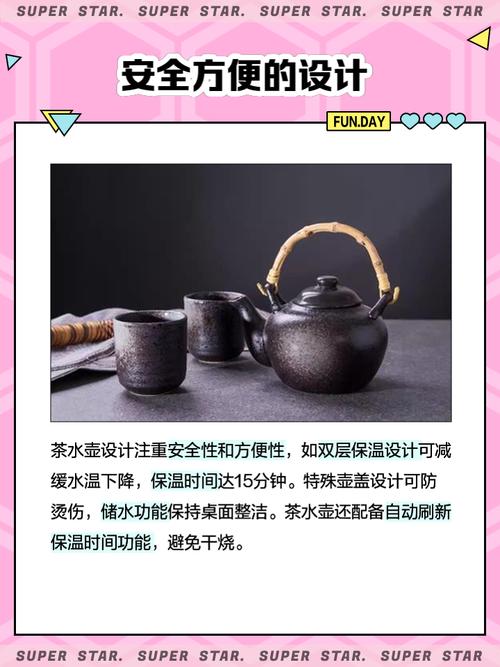

茶壶最早可追溯至汉代,但真正形成完整体系则是在唐宋时期,唐代陆羽《茶经》中记载的茶具,已初步具备实用与审美的双重功能,宋代的紫砂壶更是将这种特性推向极致:壶身的弧度需符合人体工学,壶嘴的曲线要确保水流顺畅,壶盖与壶身的契合度则决定了保温效果,这些细节背后,是工匠对自然规律的敬畏与对使用者需求的洞察。

教育启示:茶壶的设计原理,本质上是一种“以用户为中心”的教育理念,它启发教育者思考:如何像制作茶壶一样,根据学生的认知规律设计教学?低龄儿童的教育需要如壶嘴般“引导流畅”,而高年级的课程则需如壶盖般“严丝合扣”,这种器物与教育的内在一致性,正是“知行合一”的具象化表达。

茶席上的礼仪课堂:器物使用中的社会教育

日本茶道宗师千利休曾说:“茶道无非是烧水、点茶、喝茶而已,但其中蕴含的道理需终生领悟。”在中国传统茶席中,茶壶的摆放、执壶的姿势、斟茶的顺序皆有严格规范,长辈先饮、七分满为敬等细节,潜移默化地传递着尊卑有序、谦逊克己的价值观。

案例佐证:明代文人张岱在《陶庵梦忆》中描述,其父教导子女时,常以茶壶斟茶的过程比喻处世之道:“注水不可急,急则水溢;待人不可苛,苛则情疏。”这种将器物操作与品德教育结合的方式,展现了生活场景即教育场景的智慧。

紫砂壶的“养成”哲学:慢教育与终身学习

紫砂壶的独特之处在于“越用越润”,新壶需用茶水反复浇淋,经年累月后,壶身会形成温润的包浆,这一过程被称为“养壶”,其本质是通过持续互动建立人与物的深层连接。

教育隐喻:养壶的耐心与坚持,恰似教育中“慢艺术”的体现,现代教育常追求速成,但真正的人格塑造如同养壶,需要教师如茶水般持续浸润学生心灵,台湾学者蒋勋曾在一场讲座中展示自己用了三十年的茶壶,壶身裂痕被金漆修补,他借此比喻:“教育不是消除缺陷,而是教会学生与不完美共生。”

茶壶的跨界启示:科学、艺术与哲学的融合

- 科学教育:茶壶的虹吸原理、热传导效率可作为物理课堂的鲜活案例,18世纪欧洲“蒸汽时代”的开启,正源于瓦特观察烧水壶盖被蒸汽顶起的现象。

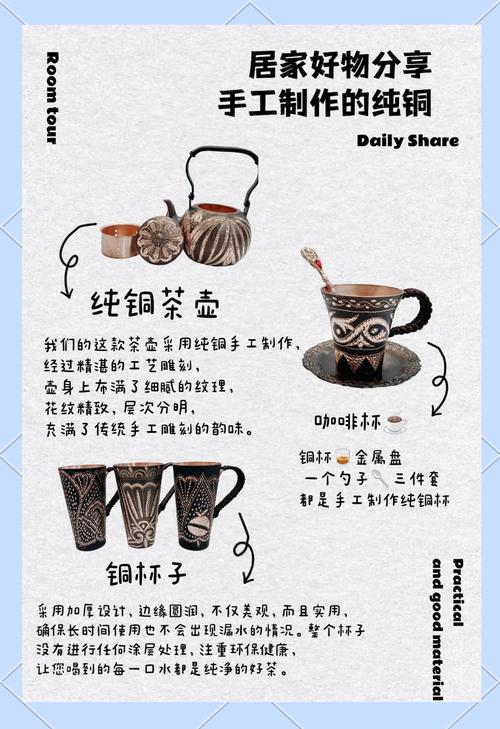

- 艺术教育:清代陈曼生设计的“曼生十八式”,将书法、篆刻与壶型结合,证明实用器物亦可成为美育载体。

- 哲学教育:老子“埏埴以为器”的论述,与茶壶“虚空以容物”的特性不谋而合,引导学生理解“无用之用”的东方智慧。

数字化时代的茶壶新解:回归本质的教育反思

在智能水壶普及的今天,传统茶壶反而成为“反效率化”的象征,某中学开展的“无手机茶会”实践显示,学生通过共同泡茶、品茶,专注力平均提升40%,人际沟通意愿显著增强,这印证了法国哲学家鲍德里亚的警示:“当器物只剩下功能,人类将失去与物的诗意对话。”

壶中自有天地

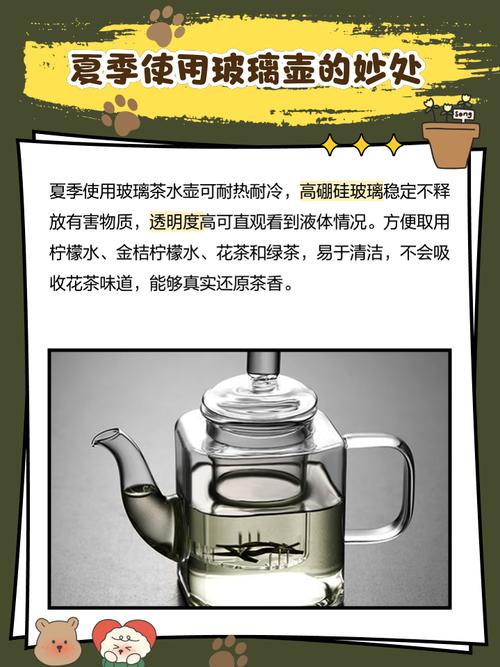

从仰韶文化的彩陶壶到现代餐桌上的玻璃茶具,这件器物的演变史,实则是人类文明与教育方式的缩影,它提醒我们:真正的教育不在宏大的理论中,而在如何烧一壶水、沏一杯茶的细节里,正如英国诗人布莱克在《天真的预言》中所写:“一粒沙中见世界,一朵花里窥天堂。”或许,教育者要做的,就是带领学生在一把茶壶中,看见生命的万千气象。

(全文共1382字)