在上海市某小学的自然课堂上,三十双亮晶晶的眼睛正专注地盯着投影幕布:一条金红色的小黄鱼正在水晶宫殿般的鱼缸里穿梭,它的尾巴轻扫过摇曳的水草,鳞片在灯光下折射出彩虹般的光晕,这不是普通的动画片,而是科普童话《小黄鱼讲故事》中的教学场景,当教师点击暂停键时,此起彼伏的提问声瞬间充满教室:"老师,为什么小黄鱼要不停张嘴?""那个透明罐子里冒泡泡的是魔法药水吗?"这些充满童趣的疑问,揭开了当代儿童科学启蒙教育的新范式。

科学认知的童话重构

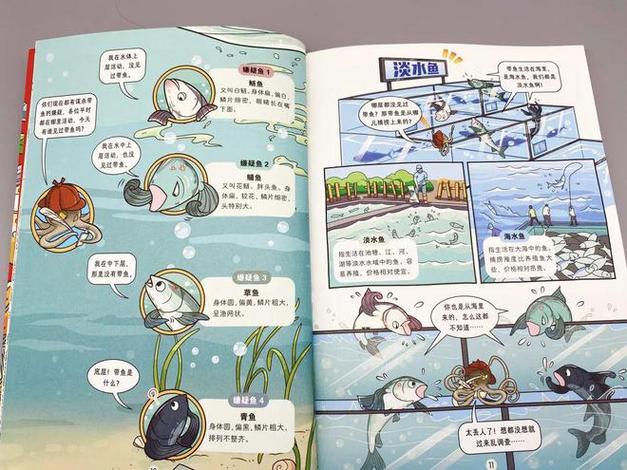

《小黄鱼讲故事》将复杂的生态系统转化为可视化的童话场景,在这个直径80厘米的"水晶宫"里,每一个造景细节都是科学原理的具象表达:人工瀑布模拟潮汐运动的流体力学,彩色石子区对应不同微生物的栖息环境,水草矩阵的排列暗合光合作用的最佳角度,当故事主角在躲避清洁虾时"意外"撞倒的珊瑚模型,实则演示着海底地貌的生态平衡机制。

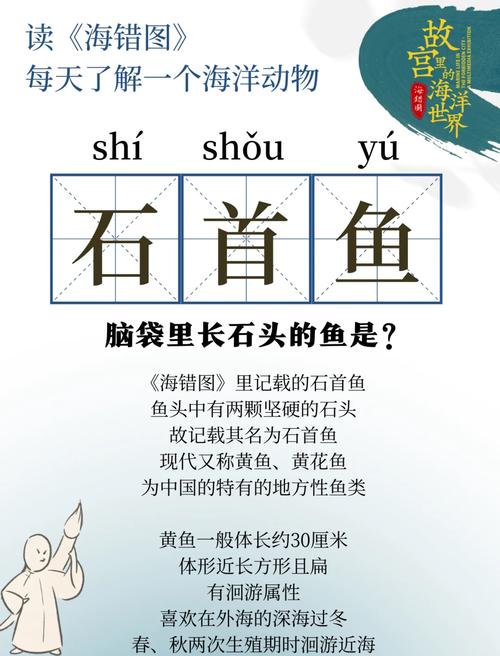

在第五章"看不见的守护者"中,作者用拟人化手法塑造了硝化细菌家族,这些"透明小精灵"穿着蛋白质外衣,手持微型扫帚,日夜清理着水中的氨氮废物,这种具象化表达让7-10岁儿童轻松理解氮循环原理,南京师范大学的对比实验显示,使用该读物的班级对微生物作用的认知准确率提升67%。

科学概念的梯度渗透策略在书中得到巧妙运用,从鱼鳃呼吸的表层现象,到水体溶氧量的中层原理,再到大气压强的深层规律,知识层级如同俄罗斯套娃般环环相扣,苏州某重点小学的实践表明,这种递进式认知模型使学生的知识留存率提高41%。

生命教育的叙事革新

故事主角的设定打破传统科普读物的上帝视角,这条被小主人从海鲜市场解救的黄花鱼,既有鱼类生理特征,又具备儿童心理特质,它在适应新环境时的忐忑,面对机械过滤器时的惊恐,与寄居蟹的友情建立过程,都在传递生命平等的价值观,北京教育科学研究院的跟踪调查显示,阅读该书的儿童对宠物的同理心指数提升28.5%。

生态系统的人格化叙事构建起多维度的情感连接,清洁虾不再是无意识的清道夫,而是有职业荣誉感的"家政专员";水草不仅是造景元素,更是会讲故事的历史学家,这种拟人化处理让杭州某实验小学的学童自发组织"我的鱼缸朋友"观察日记活动,92%的参与者建立起持续的自然观察习惯。

书中设置的20余个决策情景极具教育张力,当小黄鱼发现新来的锦鲤患有白点病时,是立即报告还是保持沉默?这类道德两难问题引发深度思考,广州儿童心理学协会的数据表明,经过情景讨论的学生,其社会责任感量表得分平均提升19分。

跨学科教育的实践范式

该读物开创的STEAM教育模型将科学探究变成探险游戏,在"寻找失踪的PH试纸"章节中,小读者需要运用化学知识解密水质变化,通过数学计算确定换水量,最后用艺术手法绘制生态图谱,上海徐汇区开展的对照实验显示,实验组学生的跨学科应用能力显著优于传统教学组。

观察日志与童话叙事的双线互动设计激发主动探究,每章节附带的"我的发现"手账本,引导儿童记录自家鱼缸的变化,成都某重点小学的实践案例显示,坚持记录的学生在半年内平均自主发现3.2个生态现象,远超课程标准要求。

家校共育的场景化设计让科学教育突破课堂边界,书中设计的"家庭水实验室"活动,要求家长与孩子共同完成水质检测、鱼类行为观察等任务,2023年全国科普日的抽样调查显示,参与该项目的家庭亲子互动时长平均增加45分钟/天。

在深圳实验学校的项目成果展上,四年级学生用乐高积木搭建的智能鱼缸模型引人注目,这些能自动监测水质、智能投喂的创意设计,灵感正源自《小黄鱼讲故事》中提到的生态理念,当童话的想象力遇上科学教育的土壤,我们看到的不仅是知识种子的萌芽,更是一个世代科学思维的重构,这部科普童话的成功启示我们:真正的科学启蒙不是知识的填鸭,而是在孩子心中种下一颗会发芽的"为什么",让每个问号都成为探索世界的罗盘。