司法天平上的智慧砝码

在伦敦中央刑事法院的穹顶壁画下,悬挂着一尊蒙眼持剑的正义女神像,这尊建造于1673年的雕塑,以失明的双眼昭示着司法公正的客观性,却鲜少有人注意到她微微前倾的身姿——那是一个主动倾听的姿势,这一细节恰如其分地隐喻着现代司法教育的核心命题:在恪守程序正义的框架下,法官如何通过批判性思维穿透表象迷雾,在复杂的社会语境中作出兼具法理与人性的智慧判决。

第一部分:历史维度中的司法智慧原型

公元前10世纪的耶路撒冷宫廷,所罗门王面对争夺婴儿的两位母亲,没有选择血统鉴定或证人传唤,而是以"将活婴劈成两半"的惊世判决,瞬间激活了生母的护犊本能,这个记载于《希伯来圣经》的经典判例,展现了司法智慧最原始却永恒的特质:超越形式逻辑的洞察力,中国古代司法体系中,北宋名臣包拯在审理"牛舌案"时,通过观察耕牛反刍时的细微差异,破解了看似无解的悬案,这些跨越时空的司法智慧,共同指向一个本质规律:优秀的裁判者必须同时具备实证精神、人性洞察与创造性思维。

古希腊城邦的陪审团制度提供了另一重启示,雅典法庭要求每位公民陪审员随身携带两块青铜板,分别刻有"有罪"与"无罪"的铭文,这种设计不仅体现了程序正义,更暗含对群体思维的警惕——当苏格拉底以280票对221票被判处死刑时,柏拉图在《申辩篇》中记录了导师的诘问:"真理是否应该服从多数人的直觉?"这个哲学命题至今仍在叩问现代司法教育:如何培养法官在舆论浪潮中保持独立思考的勇气。

第二部分:现代司法教育的思维革命

20世纪中叶的纽伦堡审判,将司法智慧推向了新的历史维度,当纳粹战犯以"执行命令"为由抗辩时,主审法官罗伯特·杰克逊创造性地引入"自然法"概念,确立了"良知高于命令"的司法原则,这一判决不仅改写了国际法体系,更揭示了现代法官必备的三种批判性思维能力:法律解释的弹性、价值排序的勇气,以及跨文化理解的包容性。

当代法学院的教育改革印证着这种转变,哈佛大学将案例教学法的重心从"寻找正确答案"转向"构建论证体系",学生在模拟法庭中需要同时扮演原告、被告和法官三重角色,德国海德堡大学创设的"法教义学工作坊",要求研习者用三种不同法系范式分析同一案件,这些教学实践都在强化一个核心能力:通过视角转换打破思维定式。

科技发展带来的挑战更为深刻,当人工智能开始参与量刑建议,加拿大安大略省上诉法院在2021年的判例中确立"算法黑箱排除规则",强调法官必须能够解释判决的每个逻辑节点,这迫使司法教育必须加强数理逻辑训练,同时警惕技术理性对人本价值的侵蚀,以色列最高法院开发的"认知偏误诊断系统",通过5000个历史案例训练法官识别锚定效应、确认偏误等思维陷阱,这种将心理学融入法学教育的尝试,代表着批判性思维训练的新方向。

第三部分:构建三维批判性思维培养体系

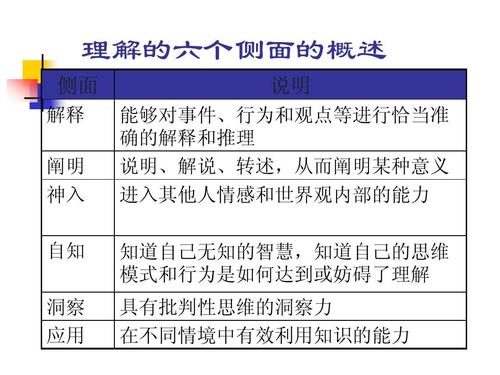

在孟加拉国乡村法庭,法官们随身携带的《思维工具手册》收录着35种分析框架,从SWOT分析到六顶思考帽,这些管理学的工具被改造为司法决策的辅助系统,这种跨学科的知识迁移,揭示了司法智慧培养的第一维度:逻辑工具的系统化训练,包括法律三段论的变体推演、证据链的贝叶斯概率分析、类比推理的相似度评估等结构化思维方法。

第二维度是价值思辨的场景化实践,南非宪法法院设计的"道德困境模拟器",通过虚拟现实技术让法官体验不同社会角色的生存境遇,在某个经典场景中,参与者需要先后扮演矿难受害家属、企业法务和环保组织代表,这种沉浸式训练极大提升了同理心与价值权衡能力,日本司法研修所的"电车难题工作坊"则要求学员用五种伦理框架论证同一案件,培养价值体系的弹性。

第三维度是实践智慧的养成机制,纽约州法院系统推行的"师徒制"项目中,新任法官需要跟随资深法官处理300个真实案件,重点观察其如何把握"法律刚性与现实柔性"的平衡点,印度最高法院创设的"判决回溯分析"课程,要求学员用十年后的社会视角重新评估当下判决,这种时空穿越式的思维训练,有效强化了裁判者的历史预见性。

教育启示:培养未来法官的思维基因

在审理2015年的"基因编辑婴儿案"时,深圳中级人民法院的法官团队引入生物伦理学家、科技哲学教授组成咨询委员会,这种跨学科协作模式,暗示着未来司法教育的关键突破点:构建"T型知识结构",即在深耕法学专业的同时,拓展社会学、心理学、伦理学等横向认知维度。

批判性思维训练更需要机制创新,巴西国家司法学院推行的"反向辩论"制度,要求学员为其反对的立场进行辩护;荷兰海牙国际法院的"影子判决"实验,让不同法系的法官对同一案件独立作出裁决,再比较文化差异导致的思维分歧,这些创新教法都在重塑法律人的思维基因。

值得警惕的是,技术依赖正在制造新的思维盲区,欧盟司法教育委员会2022年的研究报告显示,过度使用预测性量刑系统的法官,其自由裁量能力在三年内下降37%,这提醒我们:任何思维训练工具都应是望远镜而非拐杖,真正的司法智慧永远根植于对人类处境的深刻理解。

永不停歇的思维格斗

在加缪的《局外人》检察官用精妙的逻辑证明默尔索"没有在母亲葬礼上哭泣"等同于反社会人格,这个文学经典时刻恰是司法思维异化的终极警示,当我们在法院穹顶描绘新的智慧图腾时,或许应该为正义女神添置一副可收放的单片眼镜——既能聚焦事实的微观纹理,亦可纵览价值的宏观图景。

未来的司法教育,注定是一场永不停歇的思维格斗,它既要守护形式理性的严谨框架,又要培育突破陈规的创新勇气;既需武装最前沿的分析工具,更要存续最古老的人性温度,唯有如此,法律天平的两端才能真正称量出正义的重量。

(全文共2187字)