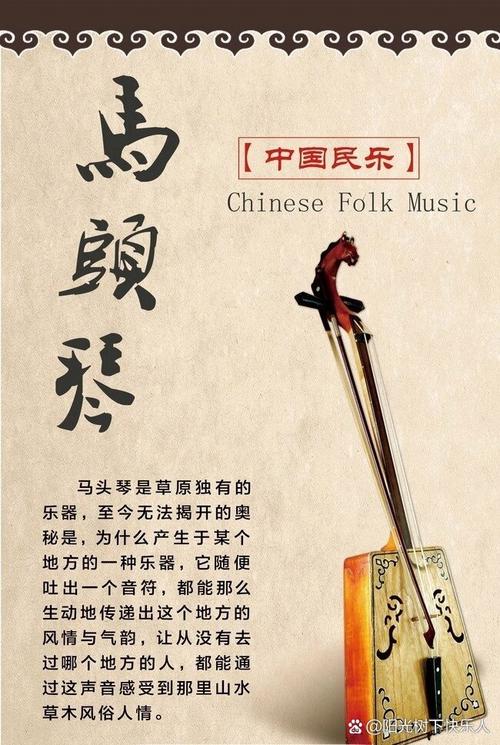

草原深处的文化密码 在蒙古高原的辽阔苍穹下,一柄雕刻着马首的弦乐器承载着游牧民族千年的精神密码,马头琴悠扬的琴声不仅是草原文化的象征符号,其背后流传的古老传说更蕴含着深邃的教育智慧,这则关于乐器起源的民间故事,通过苏和与白马跨越生死的羁绊,构建起蒙古族独特的生命认知体系,展现了民间文学在文化传承中的教育功能,在当代教育语境下重读这则传说,我们将发现其超越时空的生命教育价值。

传说溯源:人、马、琴的三重变奏 (一)牧童与白马的命运邂逅 故事始于少年苏和与受伤白马的相遇,当孱弱的马驹在暴风雪中挣扎求生时,牧童选择违背"不救成年野马"的草原生存法则,用体温救活这匹通体雪白的灵驹,这个充满象征意味的开端,暗合蒙古族"万物有灵"的原始信仰,更折射出草原民族对生命价值的独特判断——在严酷生存环境中,对弱势生命的救助超越功利考量,成为衡量人性的重要标尺。

(二)人马情深的生命共同体 随后的叙事中,白马展现出超越物种的灵性:它会在苏和迷途时引路,在狼群袭击时守护羊群,更在赛马大会上创造奇迹,这种人马合一的共生关系,实则是游牧文明生存智慧的具象化表达,蒙古谚语"好马是牧人的另一双眼睛"在此得到完美诠释,故事通过具象情节传递着草原民族"与自然共生"的生态伦理。

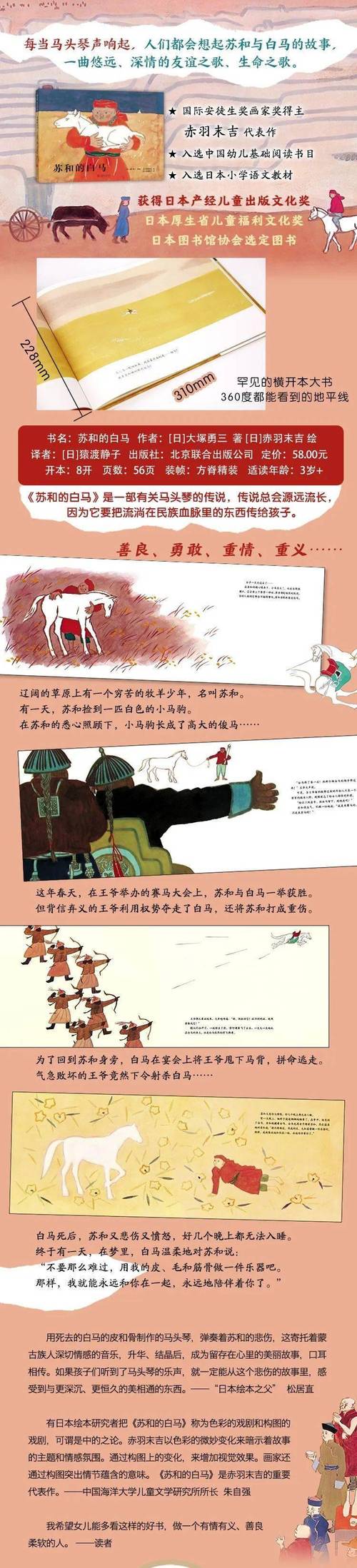

(三)琴弦震颤的永生密码 故事的高潮充满悲怆诗意:权贵夺马不成而射杀白马,苏和在梦中得白马指引制作马头琴,当马尾化作琴弦,马骨变为琴身,马首昂立琴柄时,死亡不是终结而是新生的开始,这种"生命转化"的叙事逻辑,与蒙古族萨满教中的灵魂转世观形成互文,更暗合现代教育提倡的"生命循环"认知模式。

文化解码:传说背后的教育哲学 (一)自然崇拜中的生态启蒙 故事中的白马被赋予风、云、雪的自然属性:鬃毛似流云,四蹄踏风雪,嘶鸣如朔风,这种拟自然化的形象塑造,实质是蒙古族生态观的文学投射,当现代教育强调环境意识时,这个诞生于马背民族的古老传说,早已将"敬畏自然"的种子埋藏在情节肌理中。

(二)生死观照下的生命教育 面对白马之死,故事展现出独特的死亡叙事:肉体消亡催生艺术永恒,这种将死亡转化为文化创造力的思维路径,与当代生死教育的核心要义不谋而合,马头琴的诞生过程,可视作蒙古族"向死而生"生命哲学的生动演绎。

(三)艺术起源论的美育启示 传说将乐器创造归于真挚情感的物化,这与儒家"发乎情止乎礼"的礼乐观形成有趣对照,当苏和的泪水滴落琴弦奏出第一个音符时,艺术被定义为心灵震颤的具象表达,这种原始而纯粹的艺术发生论,对当代技术理性主导的艺术教育具有重要启示。

教育实践:民间故事的现代转化 (一)情感教育的叙事策略 故事中"相遇-相知-离别-转化"的情感脉络,构建起完整的情感教育模型,教师在教学中可引导学生体验苏和的情感轨迹:从救助弱小的同情,到共同成长的喜悦,再到生死离别的痛苦,最终升华为艺术创造的超越,这种情感教育模式比单纯说教更具感染力。

(二)创造性思维的培养路径 白马化琴的想象突破常规思维定式,展现出蒙古族特有的"转化思维",在STEAM教育盛行的今天,这个案例为跨学科思维训练提供古典范例,教师可设计"生命转化"主题创作活动,引导学生将抽象概念转化为艺术表达。

(三)文化认同的建构机制 作为非物质文化遗产的活态载体,马头琴传说在民族认同建构中发挥重要作用,内蒙古多所中小学开展的"马头琴传说课本剧"项目证明,通过角色扮演、乐器制作等体验式教学,能有效增强青少年的文化归属感。

现代性转换:传统故事的当代价值 (一)疗愈功能的重构 在呼和浩特民族学院音乐治疗实验室,研究者发现马头琴特有的泛音振动能引发α脑波增强,这种现代科学验证与传说中"琴声治愈心灵创伤"的叙事形成奇妙呼应,为传统故事注入新的阐释维度。

(二)跨文化对话的桥梁 乌兰巴托国际学校的双语版马头琴戏剧工作坊显示,这个植根蒙古文化的故事能引发不同文化背景学生的共鸣,当德国学生讨论"动物灵魂"时,日本学生联想到"付丧神"传说,这种跨文化对话正是传统文化现代转化的成功案例。

(三)数字时代的传承创新 内蒙古博物院推出的VR版马头琴传说体验项目,通过虚拟现实技术重现草原场景,让参观者亲历白马化琴的奇幻过程,这种技术赋能的文化传播,为传统民间故事开辟了新的传承路径。

永恒琴弦上的教育回响 当马头琴的旋律依旧在草原回荡,这个承载着蒙古族精神基因的古老传说,正在新时代的教育土壤中萌发新芽,它提醒着我们:真正的教育不应是知识的机械传递,而应如苏和制作马头琴那般,将生命体验转化为永恒的精神共振,在传统与现代的对话中,在教育与文化的交融处,马头琴传说持续奏响着关于生命、自然与艺术的永恒乐章。

(全文共计1892字)