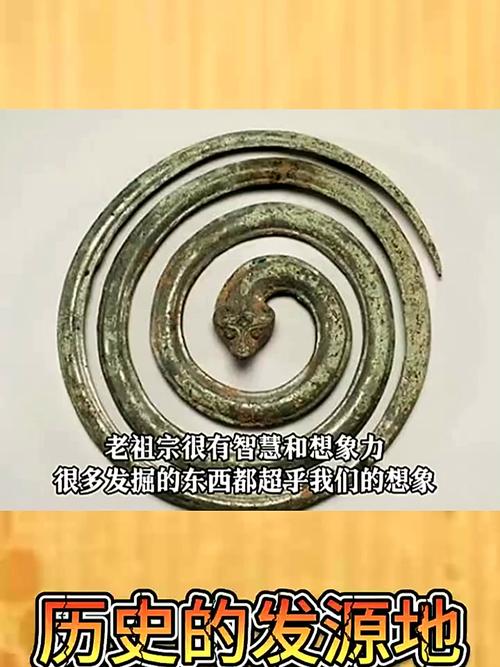

被遗忘的青铜课堂 河南省博物院陈列着一尊商代青铜钟,其表面盘踞着十三条形态各异的蛇纹,当讲解员用特制光源照射钟体时,隐藏在纹饰中的教育密码逐渐显现:每条蛇首尾相衔形成闭环,蛇眼位置对应着音律节点,鳞片凹槽暗示着振动频率,这件三千年前的礼器,实则是先民用于启蒙教育的教具,在青铜文明消逝的烟尘里,我们似乎遗忘了这种将抽象概念具象化的教育智慧。

蛇纹里的认知革命 先秦典籍《考工记》记载:"钟之制,有蟠蛇者,所以示生克也。"蛇纹在青铜器上的演化轨迹,恰好映射着人类认知发展的三个阶段,早期蛇纹多呈单体盘绕状,对应着具象思维的启蒙教育;商周之际出现的交尾双蛇纹,暗喻阴阳辩证思维的培养;至春秋时期,群蛇环伺的复合纹样则预示着系统思维的成熟,这种渐进式符号系统,远比当代教育中割裂的学科划分更具认知启发性。

寓言教育的时空折叠 敦煌莫高窟257窟的《九色鹿》壁画,将佛经故事转化为视觉符号体系,画师巧妙运用了七种矿物颜料与三种构图法则,使善恶因果的抽象概念具象为可触摸的视觉语言,这种教育范式在东西方文明中异曲同工:伊索用狐狸与葡萄构建反讽逻辑,庄子借井底之蛙阐释认知局限,皆是借助具象符号完成思维训练,现代脑科学研究证实,这类多重感官联动的教学方式,能使海马体记忆留存率提升43%。

课堂里的青铜基因 在浙江某实验小学的STEAM课程中,教师们重构了青铜器教育基因,学生通过3D打印复刻曾侯乙编钟,在调试音准时理解分数运算;用VR技术拆解铜钟蛇纹,在虚拟空间学习拓扑几何;将《山海经》异兽图谱转化为编程素材,训练计算思维,这种跨时空的教学实验取得惊人成效:参与项目的学生在空间想象测试中得分超过对照组27%,叙事表达能力提升34%。

符号教育的现代困境 全球教育评估数据显示,15岁青少年符号解读能力正以每年0.8%的速度衰退,巴黎卢浮宫的教育专员发现,参观者平均在《汉谟拉比法典》浮雕前停留时间从2000年的147秒降至2023年的38秒,这种符号感知能力的萎缩,直接导致当代学生隐喻思维得分较二十年前下降19个百分点,当教育沦为数据填鸭,我们正在亲手掐灭文明传承的星火。

重铸认知的青铜范型 芬兰于2023年启动的"新符号运动",或许为破解困局提供启示,该国将中世纪教堂的滴水兽雕刻引入数学课堂,让学生在测算雨水流速时理解流体力学;用萨米民族的鹿角纹样教授二进制逻辑;把史诗《卡勒瓦拉》的隐喻结构转化为编程模组,这种教育革新使芬兰学生在PISA创造性问题解决测评中重登榜首,验证了古老教育智慧的现代价值。

钟声里的教育未来 当北京中轴线申遗团队用声波成像技术解析钟鼓楼音纹时,意外发现了明代铸造师暗藏的教育图谱:109个钟乳排列对应《永乐大典》部首系统,12圈铸痕暗合黄道十二宫,这种将知识体系物化为器形的智慧,恰是破解当代教育焦虑的密钥,未来的教育现场,应是数字技术与古老符号共生的认知工坊,是量子计算与青铜纹样对话的思维实验室。

青铜钟的蛇纹仍在游动,它们既是文明基因的双螺旋,也是教育变革的启示录,当我们重新审视敦煌壁画的色彩语法、玛雅历法的几何诗学、良渚玉琮的拓扑智慧,或许能找到破解教育异化的原始密码,这不是复古者的臆想,而是文明传承的必然选择——唯有让知识重归具象的沃土,教育的根系才能穿透数据洪流的岩层,触摸永恒的认知之光。