叩响石门的故事 在云岭深处的漾濞彝乡,每当雨季来临,山谷间回荡的闷雷声总会让耄耋老人眯起眼睛,用苍老的手掌抚过村口的青石墙,讲述那个被时光打磨得愈发温润的传说——砬咱的由来,这个承载着彝族生态智慧与文明密码的民间故事,如同苍山十九峰的溪涧,在代际传诵中滋养着彝山儿女的精神世界。

故事始于远古洪荒时期,彝寨突遭百年不遇的暴雨,村民目睹山体开裂,巨石裹挟泥流倾泻而下,寨中智者摩公在生死关头,突然领悟到先祖留下的"石语",他赤脚踏上滚烫的岩层,用骨笛吹奏出三长两短的韵律,竟让暴怒的山石渐渐平息,当最后一块巨石停在寨门前时,人们发现石面天然形成彝族创世史诗《梅葛》的纹样,从此尊称此石为"砬咱"(彝语:会说话的山石)。

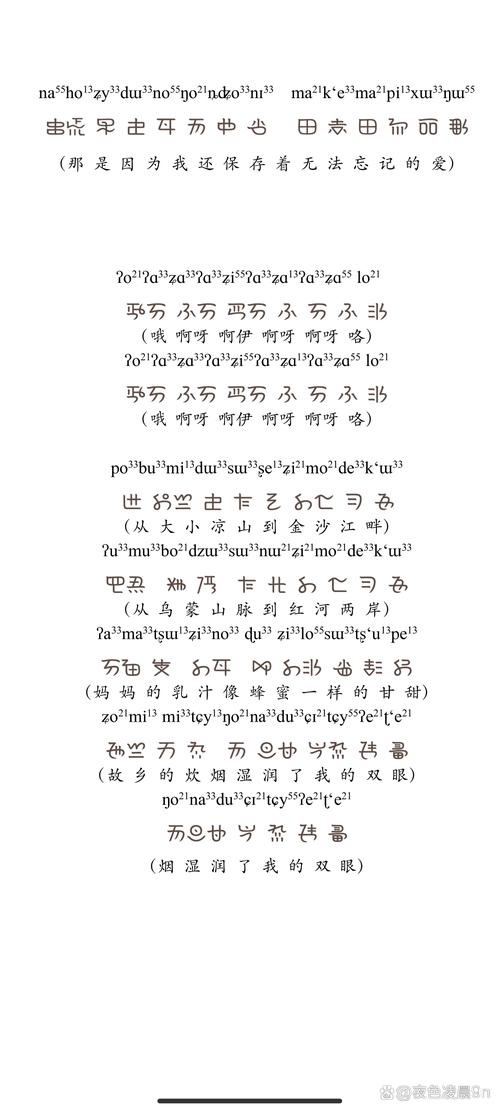

文化基因的深层解码 在这个充满原始张力的传说中,蕴藏着彝族特有的宇宙认知体系,彝文典籍《西南彝志》记载的"哎哺"学说,将石头视为天地精气凝结的产物,这与砬咱故事中"石能通灵"的设定形成呼应,在彝族创世神话里,人类始祖笃慕正是通过敲击石鼓与天地对话,这种"石语"沟通的母题在滇西彝族聚居区形成独特的地域性叙事传统。

更深层观察,故事折射出彝族"三界观"的生态哲学,当摩公赤足踏石时,实际在进行天(雷电)、地(山石)、人(祭司)的能量联结,这种"人石交感"的仪式行为,与当代生态学主张的"生命共同体"理念不谋而合,在漾濞彝寨,至今保留着"石魂祭"习俗,每年立夏时节,村民会用新采的苍山松针拂拭砬咱石,保持与自然神灵的沟通渠道。

生态智慧的现世回响 砬咱传说构建的生态伦理体系,在当代漾濞展现出惊人的现实生命力,笔者在2022年田野调查中发现,核桃箐村仍延续着"问石取土"的耕作传统:开垦新地前,老者会观察砬咱石的苔藓生长方向,据此判断土层肥力,这种基于石语传说衍生的农事经验,经农业专家验证,实则是通过岩石风化程度判断土壤酸碱度的科学方法。

更值得关注的是故事蕴含的灾害预警机制,传说中山体滑坡前出现的"石鸣"现象,被地质学家证实为岩体破裂发出的次声波,漾濞县2013年建立的滑坡监测系统,就借鉴了故事中的"三长两短"预警节奏,用不同频率的警报声对应不同风险等级,这种传统智慧与现代科技的融合,使该县连续七年实现地质灾害零伤亡。

文明传承的教育启示 砬咱故事的传播方式本身即是套活的教科书,在彝寨火塘边的口传过程中,讲述者会根据听众年龄调整叙事重点:对孩童强调人石契约的神圣性,对青年传授观察山石裂纹的技巧,对长者则探讨生死轮回的哲学命题,这种分层教育模式,使传统文化在代际传递中保持核心价值的同时,不断注入时代内涵。

在非遗进校园实践中,漾濞县民族中学开发出"石语密码"校本课程,学生们通过测量砬咱石风化速率学习地理知识,摹刻石纹图案训练空间思维,编排双语情景剧提升文化自信,这种将民间文学转化为STEAM教育资源的创新,让古老人文传统焕发新生机。

跨文明的对话可能 砬咱故事与希腊神话中的皮格马利翁传说形成有趣映照:前者是人与石的灵魂共鸣,后者是人对石的情感投射,这种跨越时空的叙事共鸣,揭示了人类对无机物质的永恒哲思,在生态危机频发的今天,重新审视彝族"石语"文化中的人地伦理,或许能为构建新型生态文明提供东方智慧。

当我们站在砬咱石前,触摸那些被岁月侵蚀的纹路时,仿佛能听见远古与现代的对话在群山间回响,这个承载着彝族生存智慧的民间故事,不仅是文化遗产的活态标本,更是照亮可持续发展道路的明灯,它提醒着我们:真正的文明传承,不在于将故事封存在博物馆,而在于让古老智慧在当代实践中持续生长。

石语未央的启示 在漾濞彝山的晨雾中,砬咱石依然静静矗立,那些被现代人视为神话的情节,实则是先民在漫长岁月中积累的生存密码,当科技文明与古老智慧在21世纪相遇,我们更需要这种跨越时空的对话——既要用卫星监测山体位移,也要倾听大地脉搏的细微震颤;既要有钢筋水泥的现代建筑,也要保留与自然对话的精神空间,砬咱故事的价值,正在于它为我们守护着这扇人与自然的心灵之门。