在中国当代儿童文学史上,张天翼创作的《宝葫芦的秘密》犹如一扇通往奇幻世界的窗户,当我们聚焦第二十四章这个关键节点,会发现这部写于1958年的童话故事,至今仍在为当代教育提供着深刻启示,在这个充满人工智能与物质诱惑的时代,重读这个关于欲望与成长的寓言,恰似一剂清醒良药。

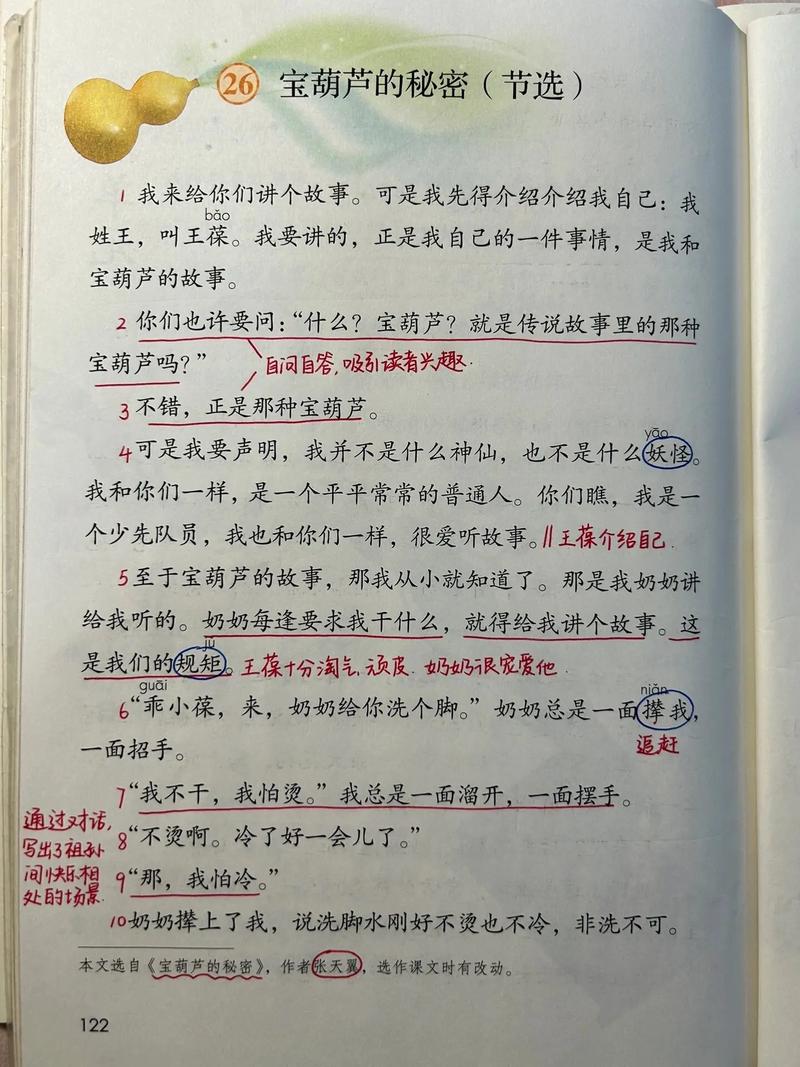

在故事的高潮部分,主人公王葆终于发现宝葫芦带来的"幸福"不过是虚妄的泡沫,第二十四章以极具张力的场景展开:当王葆发现宝葫芦变出的鲜花其实是偷自老园丁的温室,金鱼是从学校实验室转移而来,他终于意识到这种"不劳而获"的代价,这个觉醒过程宛如现代教育中"顿悟式学习"的经典案例,完美诠释了从错误认知到自我修正的完整教育闭环。

这个童话的深层价值在于构建了完整的认知发展模型,从最初的欲望萌发(获得宝葫芦),到认知冲突(发现物品来源),再到价值重构(主动放弃法宝),张天翼用魔幻现实主义手法将皮亚杰的认知发展理论具象化,特别是第二十四章展现的认知转折,恰如维果茨基"最近发展区"理论的文学呈现——当王葆在道德困境中挣扎时,正是其认知突破的关键期。

在劳动教育层面,第二十四章的启示更为深刻,当王葆看着自己用宝葫芦"完成"的作业变成他人的劳动成果,这种强烈的认知冲击比任何说教都更具教育力量,这让我们联想到当前教育中的劳动课程改革——当上海某小学将"种菜偷菜"设计为实践课时,学生们在"劳动成果保卫战"中展现的积极性,与王葆的醒悟形成了跨越时空的呼应。

在当代青少年普遍面临"即时满足"诱惑的背景下,这个章节的教育意义愈发凸显,深圳某中学的心理咨询室数据显示,2022年因网络游戏充值引发的心理问题案例中,78%涉及对"不劳而获"的认知偏差,当教育工作者用王葆的故事开展团体辅导时,学生们对"虚拟道具"与"真实价值"的讨论,重现了小说中的思想碰撞。

这个寓言对家庭教育更具镜鉴价值,王葆获得宝葫芦的过程,暗喻着当代家长过度代劳的教育误区,北京师范大学2023年发布的家庭教育调研显示,62%的初中生家长存在"替代成长"现象,就像小说中宝葫芦最终成为束缚,现实中过度保护同样会阻碍孩子的自主发展,第二十四章中王葆砸碎宝葫芦的决绝,恰似孩子挣脱溺爱的成长宣言。

在人工智能时代重读这个章节,更能引发新的思考,当ChatGPT可以秒速完成作业,当AI绘画能轻松生成作品,青少年面临的"宝葫芦诱惑"已升级为数字形态,杭州某重点中学开展的"AI伦理辩论赛"中,学生们引用王葆的教训来探讨技术使用的边界,这种跨时代的对话印证了经典文学的生命力。

作为教育工作者,我们需要像张天翼那样,用故事代替说教,上海某小学教师将第二章节改编为沉浸式戏剧,让学生通过角色扮演体会"不劳而获"的后果,这种体验式教学取得的成效证明:好的教育应该如宝葫芦的秘密般,让学生在探索中自己揭开真理的面纱。

这个诞生于半个多世纪前的故事,在当下依然焕发着教育智慧的光芒,它提醒我们:真正的成长从来不是捷径的累积,而是认知的迭代与价值观的重塑,当教育回归到培养完整的人这一本质,宝葫芦的警示就会转化为照亮成长之路的明灯,在物质丰裕的今天,这份关于心灵成长的秘密,仍然值得每个教育者与求学者共同守护。