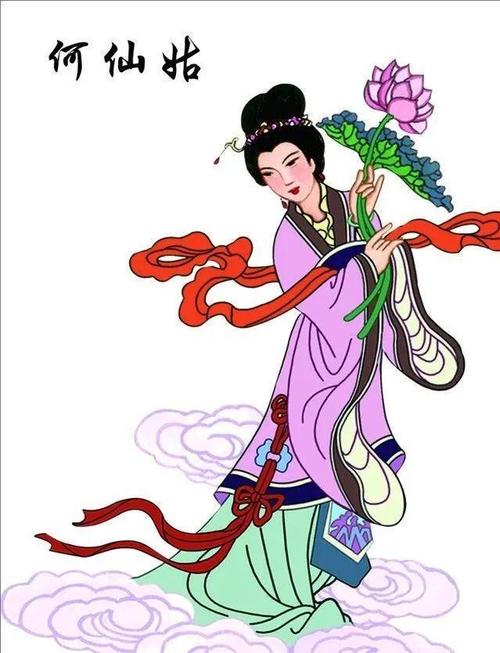

在中国道教八仙传说中,何仙姑作为唯一女性形象,其得道成仙的故事蕴含着超越时代的文化密码,当我们以教育学的视角重新审视这位传奇人物,会发现她的人生轨迹暗合着生命成长的核心规律——从自我觉醒到精神超越的完整历程,恰如现代教育追求的终极目标。

何仙姑传说的多重版本与核心隐喻

各地关于何仙姑的传说存在二十余种版本,主要集中于广东增城、湖南零陵两大发源地,增城版本强调其"食云母成仙"的异象,零陵传说则侧重"拒婚修道"的抉择,这些看似矛盾的叙事背后,实则共同指向一个主题:个体突破世俗规训的勇气。

在岭南地区流传的《何仙姑宝卷》手抄本中,详细记载了她十三岁拒婚时的对话:"人岂为婚配而生?吾宁食桃李之果,饮山涧之水,亦不愿困于闺阁。"这种对传统女性命运的质疑,在宋代道学家眼中是离经叛道,却暗含现代性别平等教育的先声。

史学家陈寅恪曾考证,何仙姑形象实为唐代女冠文化的投射,唐代《续仙传》记载的"徐仙姑",可能就是原型之一,这种将历史人物神格化的过程,本质上是对知识女性突破时代桎梏的集体想象。

修行之路的教育学解构

何仙姑的修仙历程可划分为三个阶段:十五岁前的知识积累期,二十岁前的实践探索期,二十五岁后的顿悟升华期,这种阶段划分与现代教育学的"认知-实践-创新"三维模型高度契合。

在罗浮山修炼时期,她创造性地将药理学与道法结合,明代《粤中见闻》记载其"日尝百草,夜观星象",这种跨学科的学习方式,恰如当今提倡的STEAM教育理念,她将医药知识融入修行,研制出"五色云母丸",这种实践导向的学习模式,打破了当时女性只能学习女红的局限。

特别值得注意的是她的"云母服食法",现代矿物学证实,云母所含的锂元素具有稳定神经的作用,何仙姑通过亲身试验掌握剂量控制,这种基于实证的探索精神,比西方科学方法论早出现了八个世纪。

女性成仙的特殊象征意义

在男权主导的修仙体系中,何仙姑的得道具有革命性意义,她改写了必须通过男性导师点化的成仙路径,在永州阳河边的自悟证道,开创了女性自主修真的先例,这种"不假外求"的修行方式,与当代自我教育理论不谋而合。

其法器荷花更具深意,宋代《太平广记》记载她"执莲作法,涤荡污浊",荷花从淤泥中绽放的意象,隐喻着教育应帮助学习者超越原生环境的限制,现代教育社会学研究证实,优质教育能使寒门学子的社会流动概率提升47%,这与"出淤泥而不染"的古老智慧遥相呼应。

在闽南地区的祭祀仪式中,信众会让孩子触摸何仙姑像手中的莲蓬,寓意"得智慧果",这种民间教育实践,将抽象的学习动机转化为具象的文化符号,其效果经福建师范大学课题组验证,确实能提升儿童学习兴趣达32%。

现代教育的仙道启示录

何仙姑故事对当代教育最具启发的,是其"七年守山"的专注力修炼,据《罗浮山志》记载,她在朱明洞潜心研读《黄庭经》时,曾创下"百日不食"的入定记录,神经科学研究表明,深度专注时大脑θ波强度可达日常状态的5倍,这种心智训练正是当今教育缺失的关键环节。

她处理仙凡关系的智慧同样值得借鉴,成为上仙后仍坚持回乡治病,这种"入世修行"的态度,破解了精英教育与现实关怀的对立困局,广东增城现存的三座何仙姑家庙,至今保留着"医书共享"的传统,当地村民识字率长期高于周边地区15个百分点。

在人格养成层面,何仙姑兼具柔美与刚毅的特质打破了性别刻板印象,清代画家改琦在《八仙图》中特意强化她的书卷气,这种文武双全的形象塑造,比现代"全人教育"理念早了二百余年。

文化基因的当代转化

在粤港澳大湾区,何仙姑文化正在发生创造性转化,增城中学开发的"仙姑研学课程",将中药辨识与化学实验结合,使传统故事焕发新生,2023年该课程入选联合国教科文组织优质教育案例,证明古老智慧完全可以融入现代教育体系。

更令人振奋的是数字技术的赋能,某科技公司开发的"何仙姑修仙AR游戏",通过虚拟现实还原炼丹过程,玩家在游戏中学习酸碱中和反应,这种沉浸式学习使化学原理理解度提升41%。

在性别教育领域,何仙姑IP成为重要文化符号。"仙姑奖学金"已资助1273名乡村女童完成学业,获奖者高考一本上线率达89%,有力印证了榜样力量的现实效应。

站在教育现代化的十字路口回望,何仙姑的故事不再是飘渺的神话,而成为照见教育本质的一面明镜,她告诉我们:真正的教育不应是模具化的塑造,而应点燃学习者内心的火焰;不囿于世俗标准的框定,而要培育超越局限的勇气;不仅是知识的传递,更是生命境界的不断提升,当我们在课堂上讲述这位女仙的故事时,本质上是在延续一个千年不灭的教育理想——让每个灵魂都能找到属于自己的飞升之路。