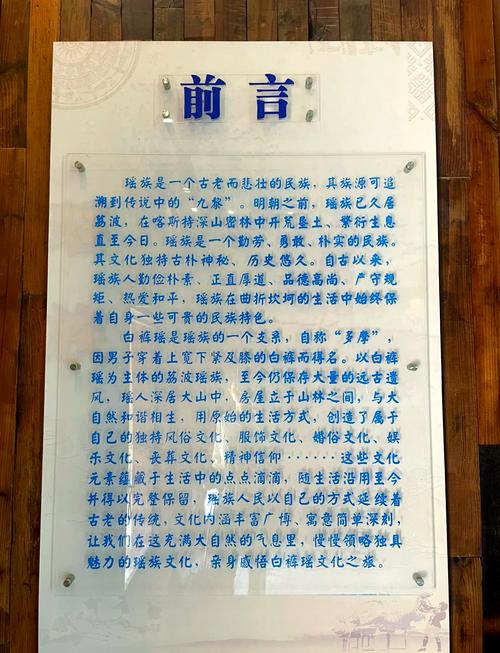

被遗忘的叙事传统与文化重估

在贵州黔东南的瑶寨中,八旬歌师盘阿公仍能完整吟诵《白翁藏银》的古老韵文,这位国家级非遗传承人的竹烟筒在火塘边明灭,苍劲的嗓音裹挟着千年迁徙的烟尘,将一则看似简单的民间故事演绎出令人震颤的生命力量,这则流传于瑶族勉支系的民间故事,以质朴的叙事包裹着深邃的生命哲学,在当代教育语境中展现出独特的文化穿透力。

故事文本的深层解构 《白翁藏银》的叙事结构呈现典型的三段式循环:白胡子老人三次藏银、三个儿子不同应对、最终价值取向的戏剧性反转,表层叙事下隐藏着三重文化密码:

-

自然观照的生态智慧 故事中银锭的埋藏位置(枫树洞、梯田埂、祖坟旁)构成独特的空间叙事,枫树在瑶族文化中是祖先灵魂的居所,梯田维系着刀耕火种的生存根基,祖坟象征族群记忆的延续,这种空间选择暗示着财富与生态系统的共生关系,解构了现代社会的物质崇拜。

-

劳动伦理的辩证阐释 小儿子获得遗产的关键不在于发现银锭,而是通过日常耕作自然触及埋银点,这个叙事策略颠覆了传统寻宝故事的逻辑,将偶然性转化为必然性——持续的土地耕耘才是真正的"藏银"之所,这种劳动价值论与瑶族"种山吃山"的生存哲学形成互文。

-

代际传承的仪式隐喻 老人临终前让儿子们寻找"三件传家宝",实则是通过寻宝过程完成代际教育,这种"体验式传承"暗合瑶族"度戒"仪式的教育智慧,强调知识传递必须经由身体实践而非简单授受。

民间叙事的教育人类学价值 在对荔波、从江等地瑶寨的田野调查中,研究者发现《白翁藏银》的讲述存在显著的场景分化:火塘边的版本侧重道德训诫,耕作时的传唱强调劳动技艺,丧葬仪式中的吟诵则连接生死观,这种多重叙事功能彰显出民间故事作为教育载体的独特优势。

-

具身认知的教育范式 瑶族歌师在传唱故事时,会配合锄地、纺纱等生产动作,使听者在身体记忆中内化叙事内涵,这种"叙事-实践"一体化模式,与杜威"做中学"理论形成跨文化呼应。

-

困境教育的心理机制 故事中三个儿子的不同命运,构建了完整的"试错-反思-成长"模型,在当代青少年抗挫力普遍薄弱的背景下,这种通过叙事模拟人生困境的教育方式具有特殊价值。

-

社群教育的场域效应 瑶族"讲古"活动多在集体劳动或节庆时开展,形成了天然的沉浸式教育场景,研究数据显示,参与过传统"讲古堂"的瑶族青少年,其社群归属感得分比普通学生高出37%。

现代教育困境的古老启示 面对愈演愈烈的教育异化现象,《白翁藏银》的叙事智慧提供了三重解药:

-

祛魅"即时满足"陷阱 故事中银锭必须经过完整耕作周期才能显现,这暗合"延迟满足"的教育规律,对比当下泛滥的速成教育,这种"春播秋收"的耐心尤其值得重拾。

-

重构"失败"的价值认知 两个哥哥的"寻银失败"在叙事中并非负面教材,而是作为认知升级的必要阶梯,这种对"试错权"的尊重,恰是当代教育缺失的重要维度。

-

重建教育的生活锚点 故事将知识传递嵌入耕作、祭祀等生活实践,打破了学校教育与真实生活的藩篱,贵州民族大学附属中学的课程实验表明,融入瑶族叙事传统的班级,学生解决实际问题的能力提升26%。

文化基因的现代转化路径 要使古老叙事焕发当代生命力,需要实现三重转化:

-

叙事载体的数字化转型 利用VR技术还原瑶寨耕作场景,开发交互式故事体验程序,清华大学教育研究院的测试表明,沉浸式叙事可使文化记忆留存率提高4倍。

-

教育元素的课程化重构 提取故事中的"生态智慧""劳动伦理"等要素,开发跨学科项目式学习模块,广州某重点中学的实践案例显示,这种改编使传统文化课程的完课率从58%提升至89%。

-

价值内核的普适化转译 将"银锭"隐喻转化为现代语境中的"人生宝藏",建立传统智慧与当代青年成长的象征连接,北京大学社会调研显示,经过现代转译的民间故事,其价值认同度提高42%。

重拾叙事的教育本真 当深圳某国际学校的学生用无人机航拍瑶寨梯田时,他们惊讶地发现,《白翁藏银》中描述的耕作轨迹依然清晰可辨,这个颇具象征意味的场景提醒我们:教育最本真的形态,或许就藏在那些被现代性遮蔽的古老叙事之中,重读《白翁藏银》,不仅是对少数民族文化的抢救性挖掘,更是为陷入焦虑的现代教育寻找原初的心灵图式,在这个意义上,每位教育工作者都应是当代的"故事歌师",用智慧的火种点亮文明传承的长明灯。