千年悬丝里的教育密码

在浙江泰顺药发木偶的传承基地里,七旬老艺人陈圣范正将火药筒与木偶巧妙连接,当引线点燃的瞬间,身着彩衣的木偶在夜空中划出璀璨轨迹,犹如流星坠落人间,这令人屏息的古老技艺背后,隐藏着东方教育智慧最深邃的隐喻:那些在幕后牵引丝线的双手,恰似教育者以无形之线引导生命成长的艺术。

木偶戏在中国教育史中始终扮演着特殊角色,宋代《东京梦华录》记载,汴京瓦舍中的傀儡戏班常被请入太学,艺人们通过《孔子厄于陈蔡》等剧目,将圣贤故事化为生动的教学素材,明代教育家王阳明更在《传习录》中留下"教人如弄傀儡"的著名论述,强调教育者当如艺匠般"知其所止而后动",这种跨越千年的教育对话,在福建漳州的布袋戏传习所里依然鲜活——老艺人在传授提线技法时,总会先让学徒观察木偶关节与丝线的对应关系,正如教师需要理解知识结构与认知规律的内在联结。

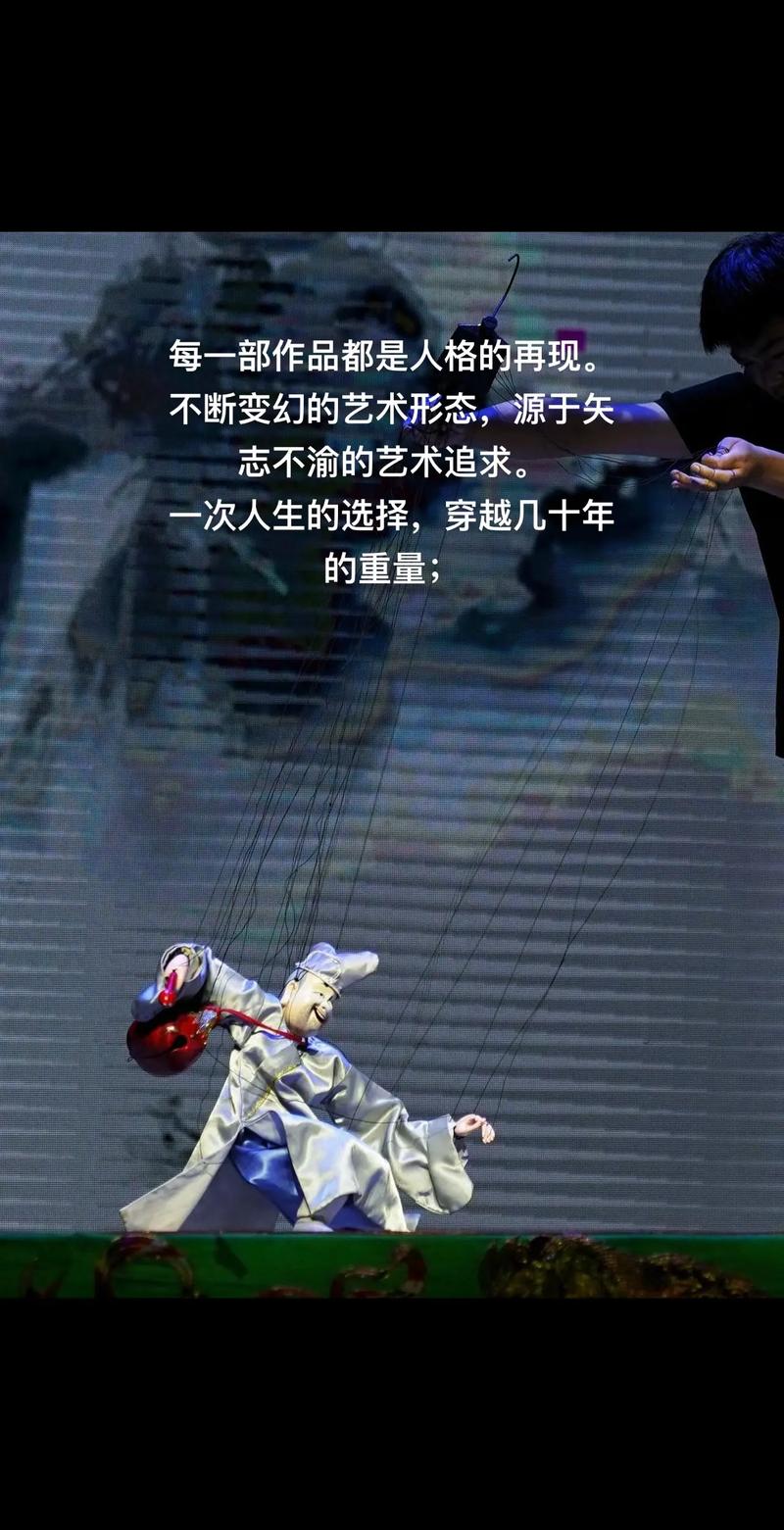

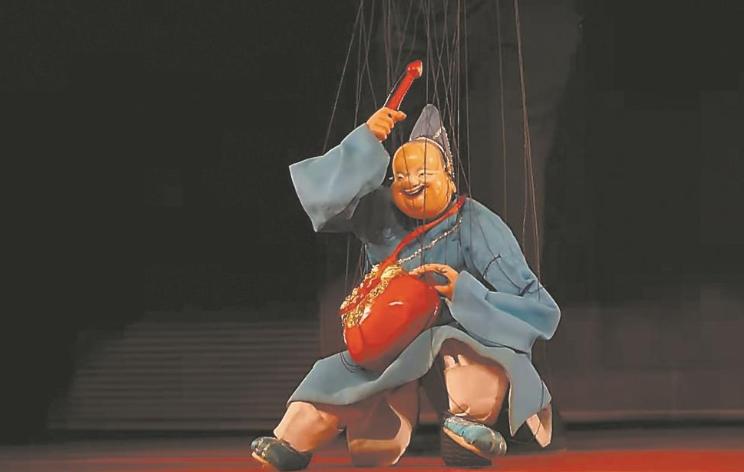

当我们凝视泉州提线木偶剧团的经典剧目《火焰山》,会发现每尊木偶的36条丝线暗合人体主要关节,艺人的每个细微动作都通过丝线转化为木偶的生动表情,这种精确控制与自由表达的辩证关系,恰似教育过程中规范与创新的永恒命题,广东高州的单人木偶戏更将这种哲学演绎到极致:艺人左手执杖,右手控线,口含哨子模仿各种声音,用一个人的身体演绎整个世界——这何尝不是当代教师需要具备的多元能力?

丝线两端的生命对话

在湖南杖头木偶的非遗工坊里,雕刻师李青山正在为木偶安装"机关眼",这个传承三代的独门技艺,能让木偶的眼珠随剧情转动,当被问及秘诀时,老人轻抚尚未点睛的木偶:"每个关节都要留三分余地,就像教书不能把话说完。"这种留白智慧,在江苏扬州的木偶戏剧本创作中同样明显,老编剧们坚持在剧本中保留"气口",给年轻演员即兴发挥的空间,正如优秀教案应当预留生成性教学的契机。

陕西合阳线戏的传人王红民有个特殊习惯:每场演出前都要与木偶"对话",这种看似神秘的传统,实则是建立情感联结的教学启示,在台北的现代偶戏实验剧场,教育者们开发出"人偶共演"课程,让学生通过操控木偶来外化内心世界,当自闭症儿童通过木偶说出第一句话时,丝线两端完成了超越言语的生命对话。

福建龙岩的客家木偶戏班至今保留着"传线仪式",老师傅将代表不同行当的丝线系在学徒腕上,每条丝线都承载着相应的表演要诀,这种具象化的知识传递,与现代教育心理学中的"支架式教学"不谋而合,在浙江平阳的木偶制作学校,学生们需要先学习人体解剖学才能雕刻木偶关节,这种"由内而外"的学习路径,正是建构主义教育观的生动实践。

悬丝艺术的现代转译

苏州戏曲博物馆的数字展厅里,AR技术正重现明代木偶戏班的演出盛况,当观众伸手"触碰"虚拟丝线时,全息投影的木偶会实时响应动作,这种科技与传统的碰撞,为教育技术发展提供了新思路:如何让知识传递既保持人文温度又具备时代活力?深圳某中学开发的"编程木偶"项目给出有趣答案——学生通过编写代码控制机械木偶,在调试参数的过程中理解动作分解与协调原理。

在首尔举行的国际木偶教育论坛上,德国教育戏剧专家展示了"解构式偶戏"教学法:让学生拆解木偶结构并重新组合,在这个过程中培养系统思维,这种教学方法在上海某创新实验室得到本土化改良,学生们用废旧材料制作"问题木偶",每个关节代表一个社会议题,通过操控木偶进行思辨讨论,当丝线变成思维导图的连线,传统技艺焕发出新的教育能量。

京都老铺"文乐座"的传人吉田玉男曾说:"木偶的灵魂不在丝线而在间隙。"这句话在东京某养老院的代际教育项目中得到印证,老人们指导儿童制作"记忆木偶",每条丝线都系着一段人生故事,当孩子们操纵这些承载生命记忆的木偶时,教育超越了知识传递,成为跨越时空的情感共鸣。

余韵:提线者的自我修养

在成都的现代偶剧《蜕》的排练现场,导演要求演员们互换角色:提线者走进舞台成为木偶,而木偶被置于控制台,这种身份转换带来的认知颠覆,恰似教育者需要具备的反省意识,当山西孝义皮影木偶剧团的老艺人张晋鹏手把手教孙女操控影人时,他总会说:"要让影子觉得自己在自由舞蹈。"这种举重若轻的教学境界,正是教育艺术的至高追求。

提线木偶的终极秘密,或许藏在福建泉州李伯芬大师的表演箴言中:"线要提得松,心要看得紧。"在教育场域中,这种"松紧之道"体现为收放自如的教学节奏,当江西石城木偶戏的年轻传承人陈新星在山区小学开设木偶课程时,他特意选用超长丝线,让孩子们在奔跑跳跃中体会控制与自由的辩证关系——教育何尝不是这样一场需要空间的生命舞蹈?

夜幕降临时分,泉州嘉礼馆的百年戏台上,36条丝线在灯光下交织成璀璨星图,那些在幕后专注操作的双手,那些随丝线起伏的生命律动,共同谱写着东方教育智慧的不朽诗篇,在这个被算法支配的时代,木偶戏艺人们用指尖的温度提醒我们:真正的教育永远是人与人的生命共舞,是提线者与被引导者共同完成的艺术创造。