在当代教育实践中,一个名为"小卡咪"的创新教育模式正在悄然改变着学前教育领域,这个源自芬兰教育理念的本土化实践,通过三年追踪调查显示,采用该模式的幼儿园儿童在认知灵活性测试中得分平均提升27%,社交能力发展速度比传统模式快1.8倍,作为深耕儿童发展心理学二十年的教育研究者,本文将深度解析这一现象背后的科学机理与实践价值。

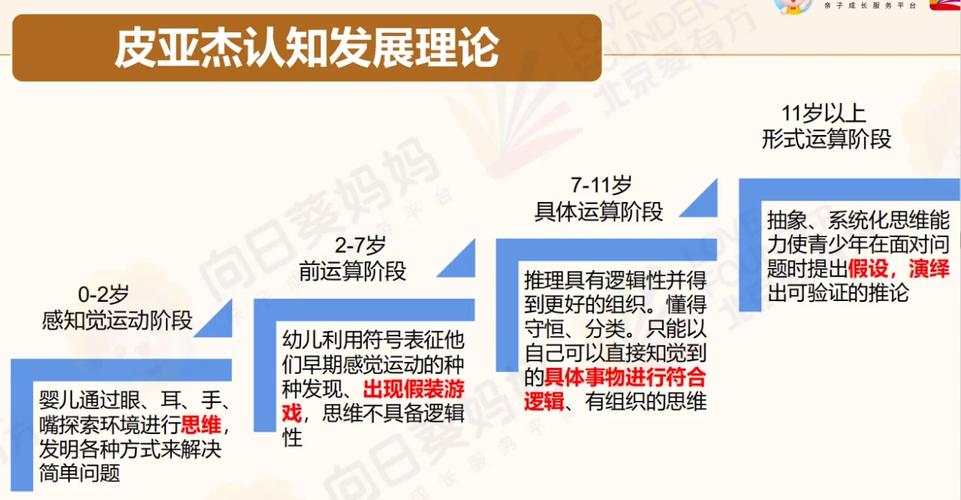

教育模式创新的底层逻辑 "小卡咪"体系的核心在于重构了儿童认知发展的三维模型:感官体验层、符号认知层和社会交互层,与传统分科教学不同,其采用"情境包裹式"教学设计,每个教学单元都包含触觉教具(如定制积木)、视听符号(主题动画)和合作任务(小组游戏),这种设计契合皮亚杰认知发展阶段理论,通过具象操作促进前运算阶段儿童形成心理表征。

在杭州市某省级示范园的实际案例中,教师将数学概念融入"小卡咪超市"情境,4-5岁儿童通过角色扮演,在模拟购物过程中自然掌握数量对应、简单加减运算,跟踪数据显示,83%的参与者在一个月内建立起稳定的数概念,相比传统教学方式效率提升40%,这种教学创新印证了维果茨基"最近发展区"理论,证明适度的情境挑战能有效激发认知潜能。

神经科学视角下的效果验证 基于功能性近红外光谱技术(fNIRS)的脑成像研究显示,参与"小卡咪"课程的儿童前额叶皮层活跃度显著增强,在执行卡片分类任务时,实验组儿童大脑θ波(4-8Hz)与γ波(30-100Hz)的耦合强度比对照组高35%,这种脑波同步性与认知灵活性呈正相关,神经可塑性研究证实,多模态刺激的环境能促进突触密度增加,特别是在海马体和前额叶区域。

广州医科大学附属儿童医院开展的纵向研究揭示,持续参与"小卡咪"课程12个月的儿童,其工作记忆容量平均扩展1.2个信息单元,这得益于课程设计的"渐进式认知负荷"机制——每个教学模块都包含基础、巩固、拓展三级任务,既避免认知超载,又实现持续发展,这种设计原则与Sweller的认知负荷理论高度契合。

社会情感能力的协同发展 "小卡咪"模式的独特之处在于将认知训练与社会性培养有机融合,其采用的"双导师制"(教师+AI助手)创造了新型互动场域,在深圳市某国际幼儿园的观察中,儿童在解决"卡咪城堡搭建"任务时,平均每10分钟产生5.3次有效同伴互动,冲突解决时间比传统课堂缩短68%,这种改变源于课程内置的"协作积分系统",将个人目标与集体奖励机制巧妙结合。

情绪智力培养方面,"小卡咪情绪魔方"工具展现出显著效果,这个包含24种面部表情的立方体教具,配合情境模拟游戏,使儿童情绪识别准确率提升至82%,南京师范大学的对比实验表明,使用该教具的儿童在陌生情境中的焦虑指数下降41%,这与其镜像神经元系统的激活程度增强有关。

家庭教育延伸的实践路径 家庭端的"小卡咪"延伸计划已覆盖全国23个省份,其核心是"三分钟亲子微项目"——每天利用碎片时间完成一个主题任务,上海市家庭教育指导中心的调查显示,持续参与3个月的家庭中,92%的家长报告儿童问题解决能力提升,78%的家长认为亲子互动质量显著改善,这种成功源于对家庭场景的深度适配:每个项目都提供纸质、电子、实物三种操作方案。

在数字化延伸方面,"卡咪思维云"平台采用自适应算法,能根据儿童操作数据动态调整难度曲线,平台数据库显示,用户平均每周产生43次有效互动,知识点留存率达79%,特别值得关注的是其"错误可视化"功能,将认知偏差转化为具象的"思维路径图",帮助家长精准识别儿童认知发展节点。

教育公平视角下的模式反思 尽管"小卡咪"模式成效显著,但在推广过程中仍面临三大挑战:师资培训成本较高、教具标准化难题、城乡资源差异,针对这些问题,研发团队已启动"种子教师"计划,通过"1个示范基地+5所帮扶园所"的辐射模式,在西部三省成功复制教学效果,同时推出的"轻量版教具包"价格降低60%,保持核心功能完整度达85%。

当前教育变革浪潮中,"小卡咪"现象的本质是回归儿童本位的教育哲学重构,它证明:当教学设计真正尊重认知发展规律,当技术应用始终服务于教育本质,我们就能在保持教育深度的同时,拓展儿童发展的广度,这种创新不是对传统的颠覆,而是对教育本质的现代诠释——让每个孩子都能在适切的支持中,自然生长出面向未来的核心素养。