教育场域中的双生镜像 在人类文明的长河中,教育始终如同普罗米修斯的火种,既承载着文明传递的使命,又面临着价值选择的困境,当我们以"园丁"与"主人"这对隐喻审视教育现场时,实则触碰到教育哲学的核心命题:教育者究竟应该是自然规律的顺应者,还是文化秩序的缔造者?

英国维多利亚时期的私立学校至今保存着这样的传统:校长办公室的橡木桌上永远摆放着两件物品——一柄银质园艺剪和一串黄铜钥匙,前者象征着园丁式的精心培育,后者代表着主人式的绝对权威,这种看似矛盾的符号共存,恰如其分地展现了教育本质中永恒的二元张力。

主人叙事:教育权力的历史建构 在工业革命催生的现代教育体系中,"主人"范式曾长期占据主导地位,柏林洪堡大学的档案室里,保存着19世纪普鲁士学校的课程表:每日六小时标准化授课,三十分钟军事化队列训练,连课间休息的如厕时间都被精确控制,这种将学生视为"待塑造材料"的教育观,本质上是将教育异化为社会工程的流水线。

法国哲学家福柯在《规训与惩罚》中揭示的"全景敞视主义",在教育领域得到最充分的印证,整齐排列的课桌椅、统一制式的校服、精确到分钟的作息制度,这些物理空间的规训装置共同构建起教育者的权威神话,波士顿教育博物馆展出的19世纪教师手册中,"纪律"词条出现的频率是"启发"的17倍,这种数字落差折射出工业化时代的教育焦虑。

园丁革命:教育本质的生态回归 当蒙特梭利在罗马贫民窟创立"儿童之家"时,她或许没有料到,那把特制的小圆椅会成为颠覆传统教育范式的象征,这种允许自由移动的家具设计,本质上是对儿童主体性的空间赋权,在瑞典森林幼儿园的实践案例中,教育者将67%的教学活动设置在自然环境中,孩子们在松针铺就的地毯上学习数理概念,在桦树年轮中理解时间维度。

认知神经科学的最新研究为园丁范式提供了生物学佐证,伦敦大学学院的脑成像实验显示,在自主探索情境下,儿童前额叶皮层的神经突触连接密度是被动接受教学时的2.3倍,这印证了杜威"做中学"理论的科学基础:真正的知识建构犹如植物光合作用,需要内在生长动力与外部环境要素的化学反应。

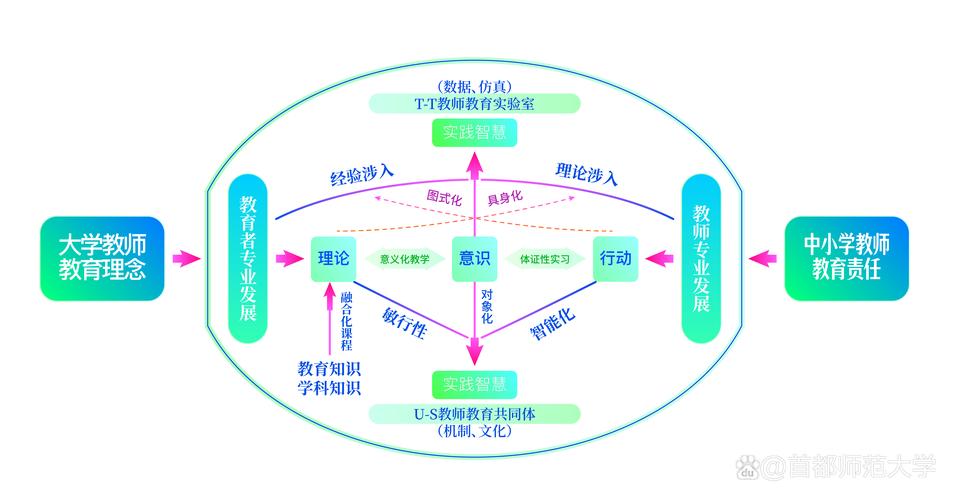

范式融合:教育智慧的三维空间 东京涩谷区的未来学校实验项目提供了极具启示性的融合样本,在这所没有固定教室的学校里,"知识花园"与"技能工坊"交替出现,教师团队同时扮演着植物学家(观察生长规律)和建筑师(设计成长框架)的双重角色,其课程体系呈现蜂窝状结构:核心素养如同蜂巢的六边形基础,个性化发展路径则像自由延伸的巢室。

这种范式融合在芬兰基础教育改革中体现得尤为显著,于韦斯屈莱大学的跟踪研究表明,采用"引导式自主"教学法的班级,学生在PISA测试中的创造性解题能力比传统班级高出41%,同时基础知识掌握度保持同等水平,这证明教育者的角色既非纯粹的园丁,也非绝对的主人,而应是掌握"介入艺术"的智慧型引导者。

角色进化:教育未来的可能性图谱 在人工智能重塑教育生态的当下,新加坡南洋理工大学的"数字园丁"项目开创了新的可能,通过脑机接口技术,教育者可以实时观测学生的认知负荷曲线,像园丁监测植物蒸腾作用般精准调节教学强度,但技术伦理的警示同样存在:当数据采集器取代了观察者的眼睛,我们是否会陷入新的技术中心主义陷阱?

教育人类学的田野调查显示,亚马逊雨林部落的长者教育方式提供了另一种启示,他们在教授生存技能时,会先完整演示制作毒箭的过程,然后退后三步静观少年试错,这种"在场性缺席"的教学智慧,或许正是未来教育者需要修炼的境界:既要保持园丁的耐心与敬畏,又要具备主人的责任与担当。

教育永恒的辩证 回望教育史的长河,从雅典学园的逍遥学派到数字时代的虚拟课堂,教育者的角色始终在园丁与主人之间寻找动态平衡,或许正如帕斯卡尔所言:"人类全部的尊严就在于思想。"真正的教育智慧,在于既尊重生命自在生长的力量,又不放弃文明价值引领的责任,当我们以谦卑之心培育,以清醒之智指引,教育的真谛便在两种角色的辩证统一中徐徐展开。

(全文共计1276字)