清晨的校园里,三两个早到的学生裹紧围巾逆风而行,他们的书包带在风中翻飞,像一群倔强的候鸟,这样的场景每年冬季都会重现,却鲜有人意识到,呼啸而过的北风正是一堂生动的自然教育课,当城市里的孩子对季节更迭的感知日益迟钝,冬季季风裹挟的不仅是寒流,更蕴含着丰富的教育价值。

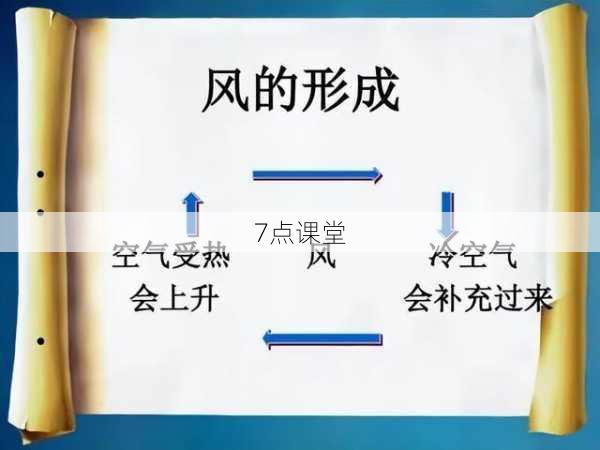

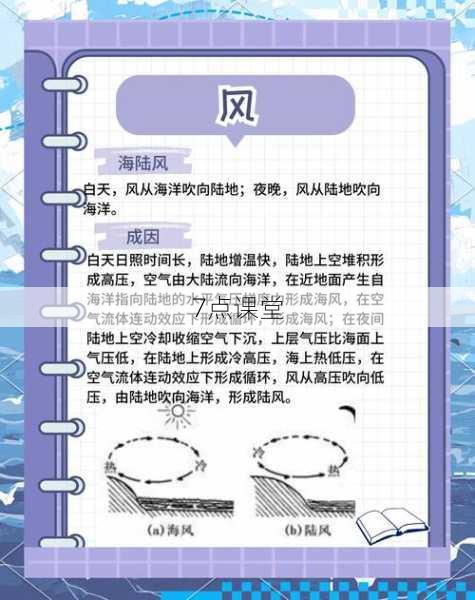

风中的自然科学密码 在气象学视角下,冬季季风是地球大气环流的精妙产物,每年10月至次年3月,西伯利亚高压与赤道低压形成的压力梯度,推动着冷空气自西北向东南奔涌,这种年复一年的自然规律,恰似自然界编排的精密课程表,某乡村小学的科学教师曾带领学生进行为期三个月的风速观测,孩子们通过自制测风仪发现:每天下午两点左右的风速峰值,与地表温度变化导致的空气对流密切相关,这种基于真实情境的探究式学习,比教科书上的大气环流图更能激发学生的科学思维。

在生物适应层面,冬季季风塑造了独特的生存智慧,北京奥林匹克森林公园的芦苇丛在西北风长期吹拂下,所有茎秆都呈现出15度东南倾斜,这种集体性的"鞠躬"姿态实则是植物对抗风力的生存策略,某中学生物社团连续三年跟踪观测发现,迎风面的树皮厚度比背风面平均增加23%,年轮密度差异达17%,这些鲜活的自然教案,让达尔文的适者生存理论从抽象概念转化为可视化的生命图景。

风语者的人文教育启示 寒风掠过枯枝的呜咽,在中国古典诗词中凝结为独特的审美意象,白居易"夜深知雪重,时闻折竹声"的敏锐感知,范仲淹"塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意"的苍凉笔触,都在提示现代教育:自然现象的人文解读不应止步于词句赏析,某重点中学的跨学科课程中,学生通过测量冬季风速数据,结合历史文献考证,还原出杜甫《茅屋为秋风所破歌》创作时的具体气象条件,这种实证与人文的结合,让古诗学习焕发新的生机。

在艺术教育领域,季风带来的形态变化提供了绝佳的美学教材,杭州某美术特色学校将冬季写生课设在钱塘江畔,学生们观察到:六级以上的北风会在江面撕扯出细密的波纹肌理,这种自然形成的"风痕"与梵高《星月夜》中的笔触存在惊人的同构性,当物理老师讲解流体力学时,美术教师同步解析风的视觉呈现,这种学科融合的教学设计,使学生对自然美的认知实现从现象到本质的跃升。

儿童视角下的风物观察 教育心理学家皮亚杰的认知发展理论在风中找到生动注脚,在上海某幼儿园的观察记录中,3-4岁儿童对风的描述多停留在"冷""害怕"等感官体验,5-6岁儿童开始关注"风把树叶卷成漩涡""旗子跳舞"等动态现象,而经过引导的小学生已能描述"风从窗缝挤进来时发出不同音高",这种认知层递性启示教育者:自然观察需要顺应儿童思维发展规律,设计阶梯式的探究活动。

某国际学校设计的"追风少年"项目颇具借鉴意义:低年级学生用丝带制作简易测风计,中年级构建校园风力地图,高年级则研究不同建筑布局对风道的影响,这种延续性的课题设置,使学生在持续观察中建立系统的自然认知体系,令人惊喜的是,学生们在追踪落叶运动轨迹时,自发发现了流体中伯努利原理的雏形。

寒风拂面的教育哲学思考 冬季季风的不可抗力特性,恰似生命历程中的必然挑战,日本北海道的中小学将"逆风行走"设为必修课,要求学生在零下10度的风雪中完成3公里徒步,这种看似严苛的训练,实则是精心设计的挫折教育:当身体感知到寒冷与阻力时,心理韧性也在同步增强,追踪数据显示,参与该课程的学生在抗压能力测试中得分提升27%,远超传统心理辅导课程14%的平均效果。

在生命教育维度,寒风中的生存智慧给予深刻启示,内蒙古牧区的孩子在长辈指导下,通过观察草屑飘动方向就能判断暴风雪来临时间,这种代际传递的生存技能,本质上是人类适应自然的智慧结晶,现代教育引入"风寒指数"概念教学时,若能结合这种传统智慧,不仅能提升知识的实践价值,更能培养对多元文化的理解与尊重。

站在教学楼顶层远眺,寒风正在操场勾勒出无形的力场,这何尝不是自然馈赠的教育场域?当我们将季风现象转化为跨学科的教学资源,当寒风中的每一次战栗都成为认知世界的契机,教育便实现了从知识传递到生命对话的升华,或许某天,当我们的学生驻足聆听风语时,他们听到的不再只是气候现象,而是自然母亲的谆谆教诲,是生命成长的悠远回响,这种植根于真实世界的教育,终将在学生心中播下敬畏自然、独立思考的种子,待春风吹拂时,绽放出智慧的花朵。

(全文共1367字)