在华夏大地的版图上,两条巨龙般的江河奔腾不息,长江以6300公里的磅礴气势横贯东西,黄河以5464公里的雄浑身姿纵穿北国,它们不仅塑造了东亚大陆的地理格局,更在五千年的文明进程中,以神话传说的形式将民族精神镌刻在每寸土地上,当我们在三星堆青铜面具上发现长江流域的神秘图腾,在殷墟甲骨文中解读黄河流域的古老祭祀,那些沉睡在历史长河中的传说,正化作一把打开中华文明基因库的金钥匙。

双河文明:神话叙事中的地理密码

黄河源头星宿海的粼粼波光中,藏着"河出昆仑"的远古记忆。《山海经》记载的"昆仑之虚",不仅是地理概念中的万山之祖,更是先民心中连接天地的宇宙轴心,藏族史诗《格萨尔王》传唱的黄河源头传说,与汉文古籍形成跨越时空的呼应,印证着多元文明的交融,黄河九曲十八弯的独特地貌,在《禹贡》中被具象化为"导河积石"的治水史诗,每道河湾都沉淀着大禹"三过家门而不入"的精神图腾。

长江流域的传说体系则展现出截然不同的气质,巴蜀先民在三星堆青铜神树上铸造的"十日神话",与《山海经》"十日并出"的记载不谋而合,湘楚之地流传的"湘君湘夫人"传说,将洞庭烟波化为凄美爱情的道场,吴越水乡的"钱塘潮神"信仰,把自然伟力人格化为忠勇的伍子胥,这些传说如同拼图碎片,拼凑出长江文明灵动浪漫的精神图谱。

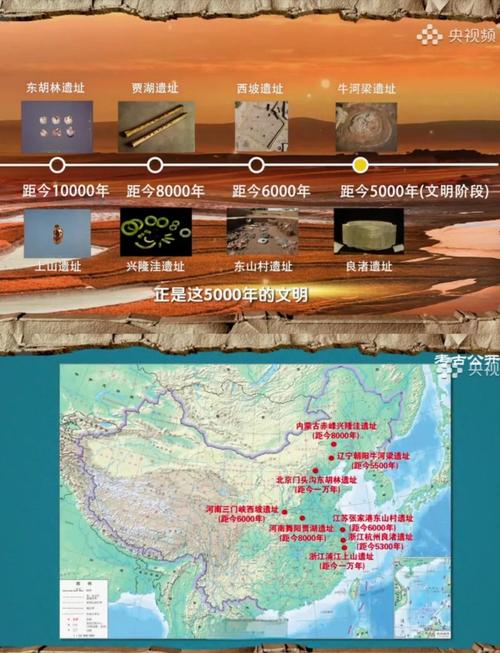

地理学家在黄河中游发现的古湖遗迹,印证了"大禹治水"传说中的"龙门未开,吕梁未发"的地理变迁,考古学家在长江下游良渚遗址发现的水利系统,与"鲧禹治水"的传说形成奇妙互文,当神话叙事与地质证据完美契合,我们突然读懂:传说不仅是想象力的产物,更是先民用神话思维书写的"另类地理志"。

传说嬗变:文明进程中的精神镜像

黄河流域的龙崇拜,经历着从具象到象征的升华,仰韶文化彩陶上的蛇形纹样,商周青铜器的夔龙纹饰,最终演变为"黄河之水天上来"的巨龙意象,这种动物崇拜的抽象化过程,恰似中原文明从多神信仰向天命观演进的精神轨迹,而"鲤鱼跳龙门"的传说,则将地理险隘转化为阶层跨越的文化隐喻,彰显着农耕文明特有的进取精神。

长江流域的凤凰图腾,始终保持着自然灵性的特质,楚墓出土的虎座凤架鼓,汉代画像砖上的朱雀祥云,直到今天江南民居的飞檐翘角,凤凰意象始终承载着对光明与重生的永恒追求,这种与中原龙文化并行的凤文化,塑造了长江文明"浴火重生"的精神品格,在六朝烟雨、南宋烽火中一次次验证着这种文化基因的韧性。

大禹神话的流变堪称文明融合的活化石,在羌族传说中,大禹是手持耒耜的牧羊人;在汉族典籍里,他是手持规矩的圣王;道教传说将其奉为水官大帝,儒家传统尊为三代圣君,这个治水英雄的多重面相,恰似江河支流汇入干流的过程,记录着多元文化融合的复杂轨迹,近年发现的西周中期遂公盨,其铭文将大禹治水记载提前了七百年,证明这个传说远比我们想象的更为古老。

薪火相传:文化基因的现代解码

在当代地理课堂,教师们正在用新视角解读古老传说,当学生通过GIS技术还原"大禹导河"的路线,惊讶地发现传说与古黄河改道轨迹的高度吻合;当无人机航拍揭示长江故道与"云梦泽"传说的地理关联,神话突然变得触手可及,这种跨学科的教学创新,让年轻一代在科学实证中感受先民的智慧光芒。

非遗传承人正在用现代语言重构古老叙事,黄河岸边的皮影艺人用激光投影演绎"河伯娶亲",长江流域的刺绣大师用纳米材料再现"巫山神女",在浙江龙泉,青瓷匠人将"钱塘潮信"的传说烧制成会变色的瓷瓶;在四川泸州,油纸伞工艺把"白帝托孤"的故事绘成动态画卷,这些创造性转化证明:传统文化基因完全可以在现代肌体中焕发新生。

教育工作者正在构建新型传承体系,黄河水利职业技术学院开设"水文化"专业,将神话传说融入工程伦理教育;长江流域的中小学开发"跟着诗词走长江"研学课程,让李白笔下的"朝辞白帝"成为跨学科学习场景,某重点中学的"神话STEM"项目,学生用3D打印复原应龙助禹治水的工程模型,在动手实践中理解传说背后的科学内核。

站在三门峡的砥柱石前,看黄河水击石穿云的磅礴气势;立于三峡的白帝城头,观长江水劈山裂谷的浩荡雄姿,忽然懂得:这两条大河早已超越地理范畴,成为流动的文化DNA,它们的传说不是虚幻的童话,而是先民用神话思维书写的文明密码,是中华民族在时间长河中留下的精神坐标,当00后少年在短视频平台用说唱演绎"河图洛书",当宇航员从太空站传回长江黄河的壮美影像,这条文化长河,正在新时代的河床上奔涌向前。