草木无言,人间有寄:名花异草的文化符号

中国传统文化中,草木从来不只是自然之物,从《诗经》的"采采卷耳"到屈原的"香草美人",从陶渊明的东篱菊到林和靖的孤山梅,一花一草皆被赋予人格化的精神特质,梅兰竹菊"四君子"的定型,牡丹"国色天香"的加冕,荷花"出淤泥而不染"的定格,实则是历代文人以草木为镜,照见中华文明的精神图谱。

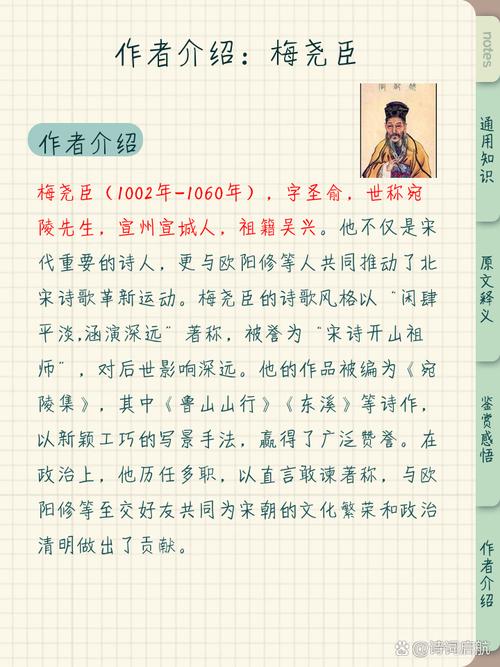

这种文化编码在宋代达到巅峰,周敦颐在《爱莲说》中构建的"菊隐逸、牡丹富贵、莲君子"体系,本质是士大夫阶层的人格宣言,当李清照以"绿肥红瘦"写海棠,陆游用"零落成泥碾作尘"咏梅,草木已成为文人精神的载体,这种符号化过程,恰如《文心雕龙》所言:"观山则情满于山,观海则意溢于海"。

千年草木史:从《诗经》到《本草纲目》的嬗变

先秦典籍中的草木多与实用相关。《诗经》305篇涉及植物135种,《楚辞》中香草达44种,或为祭祀贡品,或入药食,汉代《神农本草经》系统记载365种药用植物,草木开始承载科学认知,至唐代,王维在辋川别业栽种辛夷、木兰,白居易在庐山草堂遍植杜鹃、山茶,文人造园运动推动观赏植物体系化。

明代李时珍《本草纲目》集植物学之大成,记录植物1094种,而同时期的《群芳谱》却将植物分为花、果、卉、木等十二谱系,这种科学与审美的分野,折射出中国人对草木认知的双重维度:既有格物致知的科学精神,又有托物言志的审美追求,清代陈淏子《花镜》更开创"花经"体例,将栽培技艺与品鉴之道熔于一炉。

丹青里的草木春秋:艺术创作的永恒母题

宋代院体画将花鸟画推向巅峰,赵昌的《写生杏花图》以"没骨法"展现花瓣的微妙渐变,林椿的《果熟来禽图》让枝叶与禽鸟构成生命共同体,徐熙"野逸"与黄筌"富贵"的不同风格,实则是文人画与宫廷审美的分野,元代王冕墨梅图中"只留清气满乾坤"的题诗,使书画同源的文人传统臻于完善。

戏曲舞台上的草木意象同样精彩。《牡丹亭》中杜丽娘"不到园林,怎知春色如许"的惊叹,实则是以花草为媒介的生命觉醒。《红楼梦》大观园里,黛玉的湘竹、宝钗的牡丹、探春的梧桐,构成人物命运的植物隐喻,这些艺术创作中的草木叙事,构建起中国人特有的审美范式。

草木天心:东方哲学的自然观照

道家"天人合一"思想在草木认知中尤为显著,庄子谓"天地与我并生,万物与我为一",这种哲学在明代计成《园冶》中转化为"虽由人作,宛自天开"的造园理念,禅宗"青青翠竹尽是法身"的顿悟,让王维在"雨中山果落,灯下草虫鸣"中参透生命真谛。

儒家则发展出独特的"比德"传统,孔子"岁寒然后知松柏之后凋"的人格比拟,张九龄"草木有本心,何求美人折"的自我期许,都将植物特性升华为道德标准,这种思维深刻影响东亚文化圈,韩国新罗时代"花郎道"以梅兰竹菊训练武士,日本茶道"和敬清寂"的精神亦源自对自然物的观照。

草木课堂:传统文化教育的现代转型

在苏州园林中,留园"闻木樨香轩"引导学子体会"禅意",拙政园"海棠春坞"让人感悟"珍惜春光",这种场景化教育,正是杜威"做中学"理念的东方实践,北京植物园开设的"古典文学中的植物"课程,带学生辨认《红楼梦》里的绛珠仙草、《西厢记》中的合欢树,让文本在现实中生根。

创新教育模式正在兴起,杭州西溪湿地开发"跟着诗词认植物"研学项目,孩子们手持平板电脑,扫描植物即可聆听历代咏诵它的诗句,故宫博物院推出的"紫禁城的草木时光"VR体验,让人穿越时空欣赏乾隆花园的古梅,这些尝试证明,传统文化完全能够与现代教育技术深度融合。

让文化的根系深扎泥土

当00后学生在社交平台用"菊系青年"自嘲淡泊,当汉服少女手持团扇在樱花树下吟诵《牡丹亭》,我们看到的不仅是传统文化的回归,更是古老文明的新生,那些承载着千年智慧的名花异草,终将在新时代的土壤里绽放异彩,正如费孝通先生所言:"各美其美,美人之美,美美与共,天下大同",这或许就是中国草木故事给予现代文明最珍贵的启示。

(全文共1362字)