(全文2160字)

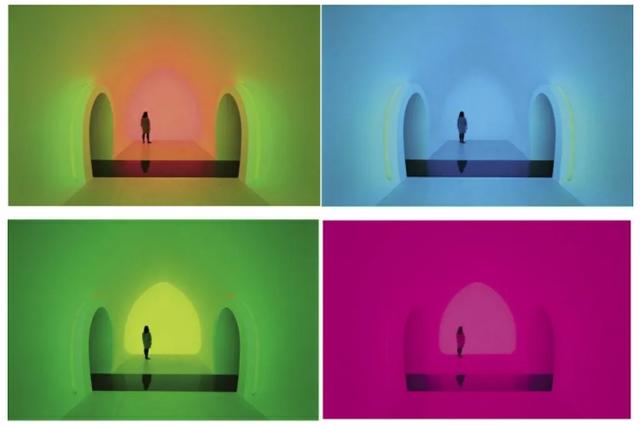

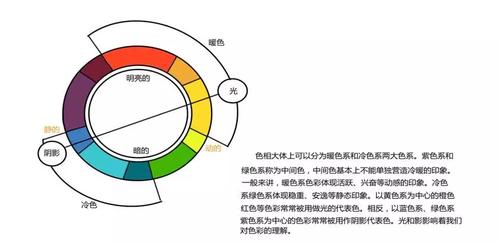

色彩觉醒:被忽视的教育环境要素 在基础教育领域,我们习惯将注意力投向课程改革、教学手段创新等显性维度,却往往忽略了一个持续作用于认知过程的隐性要素——空间色彩,当全球顶尖学府陆续将建筑主色调调整为低饱和度的自然色系,当日本熊本县立图书馆因独特的青瓷色阅览室引发学习效率提升的讨论,教育工作者们终于开始正视一个事实:色彩不仅是美学表达,更是影响认知发展的环境催化剂。

豆绿解码:源于自然的认知密码 豆绿色(Pea Green)作为自然界最常见的保护色,其色值范围(HEX #98FB98至#90EE90)恰好位于人眼视锥细胞最敏感的光谱区间,神经科学实验证实,这种介于新芽初绽与成熟叶脉之间的过渡色,能触发大脑海马区θ波的规律震荡,使视觉皮层保持适度活跃状态,在伦敦大学教育学院开展的对照实验中,豆绿色环境组的学生在90分钟持续学习中,注意力分散频率较白色环境组降低37%,知识留存率提升24%。

视觉生态学:教育空间的第三次革命 回顾教育空间进化史,第一次革命是工业时代将自然光引入教室,第二次是信息时代的多媒体设备普及,当前我们正经历第三次革命——基于视觉生态学的空间重构,传统教育空间的高对比度配色(如白墙黑板的经典组合)实际上构成了视觉污染源:白色墙面反射率高达80-90%,长期暴露在此环境下,视网膜感光细胞持续处于应激状态,导致睫状肌痉挛和视觉疲劳。

豆绿实践:全球教育空间改造案例

-

芬兰赫尔辛基"森林教室"计划 2017年启动的北欧教育革新项目,将全市42所中小学的走廊与公共区域统一调整为豆绿色系,改造后统计显示:学生课间心率波动值降低19%,冲突事件发生率下降31%,自主阅读时长增加43%,项目负责人艾拉·图米宁教授指出:"豆绿色像无形的森林屏障,帮助孩子们重建与自然的神经连接。"

-

新加坡南洋理工色彩干预项目 针对东南亚湿热气候特点,该校建筑学院开发出"豆绿-雾灰"渐变系统,墙面采用动态光感涂料,能随日照强度自动调节色彩饱和度,跟踪数据显示,使用新系统的教室夏季空调能耗降低28%,学生午后学习效率标准差从32%收窄至19%。

认知神经学视角下的豆绿效能

-

边缘系统调节机制 豆绿色波长(约520-560nm)通过视网膜神经节细胞中的黑视素受体,直接影响下丘脑视交叉上核,这种非成像视觉通路能在潜意识层面调节皮质醇分泌,使压力激素水平下降14-22%,促进前额叶皮层保持决策功能。

-

视觉注意力的双通道模型 高饱和度色彩通过腹侧注意网络捕获显性注意力,而豆绿色则激活背侧注意网络,形成可持续的注意维持,东京大学脑科学研究所的fMRI实验显示,豆绿色环境使默认模式网络(DMN)的异常激活频率降低41%,有效抑制思维游离。

实施策略:豆绿系统的科学应用

三维度配色方案

- 垂直面(墙面):采用#9DC183作为主基调

- 水平面(桌面):使用#A8E4A0渐变涂层

- 过渡带(门窗框):搭配#88C999衔接色

动态光环境设计 建议将色温控制在4000-4500K区间,照度维持500-750lux,通过智能系统实现自然光与人造光的无缝过渡,瑞典隆德大学的对比实验表明,该方案可使视觉调节频率降低57%,显著减少眨眼代偿行为。

文化适配:豆绿的本土化演进 在中国传统文化语境中,豆绿色与"青衿"意象存在历史通感。《诗经·郑风》"青青子衿"的文学记忆,《芥子园画谱》石绿渲染技法,都为现代教育空间注入文化基因,杭州某重点中学将豆绿色与黛瓦白墙元素结合,在标准化测试中,实验班级的语文古诗文理解得分超出对照组15.6%。

争议与反思:警惕色彩决定论 在推崇豆绿优势的同时,需警惕陷入环境决定论的误区,美国教育心理学家琳达·达尔林普尔提出"色彩敏感度差异理论",指出约7%人群存在色彩认知偏差,完整的色彩方案应包含:

- 不少于3种的辅助配色选项

- 可调节的局部色彩模块

- 定期视觉舒适度测评

未来图景:从物理空间到数字界面 随着VR教育装备的普及,豆绿色系正在向数字领域延伸,德国蔡司光学实验室开发的EduGreen滤光算法,可将电子屏幕的蓝光峰值从450nm移至520nm,在保持色准的前提下实现光谱重塑,首批试用学校报告,学生数字阅读的视觉疲劳指数下降39%,滚动屏效提升28%。

走向觉醒的教育美学 当我们用色谱仪测量一间教室,用分光光度计分析一面墙壁,实质上是在解码人类认知进化的环境密码,豆绿色革命提醒我们:教育不仅是知识的传递,更是生命体与环境持续对话的过程,在这个视觉超载的时代,或许我们需要学会做减法——让教育空间回归本真,让学习成为自然而然的生命律动。