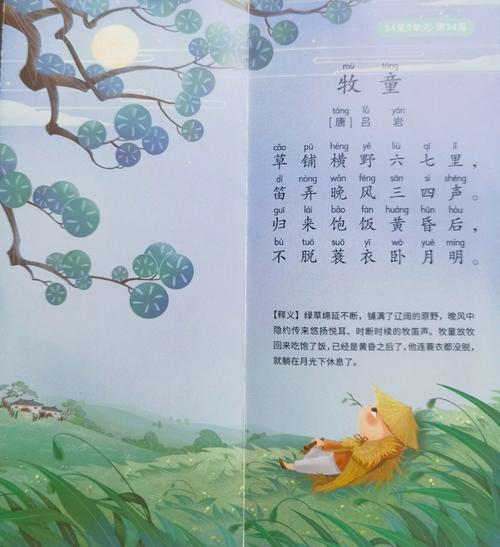

(引言) 清代文人笔记中记载过一则耐人寻味的故事:某私塾先生在乡间偶遇牧童,见其手握《声律启蒙》研读,便以"黄犬过霜桥,点点梅花落地"出题试探,未料牧童即刻对出"乌鸦踏雪径,片片竹叶朝天",工整意象更胜上联,这则"牧童妙联惊先生"的典故,不仅展现了中国传统对课教育的精妙,更为当代教育者提供了跨越时空的思考维度。

传统对课教育中的智慧密码 明清时期盛行的对课教育,远非简单的文字游戏,在《训蒙骈句》《笠翁对韵》等教材中,蕴含着完整的教学体系,学童从单字对仗起步,逐步掌握"云对雨,雪对风,晚照对晴空"的韵律之美,进而领悟"两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红"的意境营造,这种渐进式训练模式,暗合现代教育心理学中的"最近发展区"理论。

在浙江余姚发现的清代课业簿本显示,12岁学童需完成"晨钟对暮鼓,野寺对山亭"的基础训练后,方能进入"世事洞明皆学问,人情练达即文章"的哲理对联创作,这种由浅入深、知行合一的教学设计,使学生在语言建构与思维发展间形成良性循环,明代教育家王阳明在《训蒙大意》中强调:"凡授书不在徒多,但贵精熟",正是对这种教学理念的精准概括。

牧童妙联背后的教育生态 牧童能在短时间内完成精妙对仗,折射出传统社会独特的教育生态,田野调查显示,在科举制度影响下,江浙地区形成了"十户之村不废诵读"的文化景观,牧童、樵夫利用劳作间隙研习经典的现象,印证了教育生活化的成功实践,这种"处处是课堂,时时可学习"的模式,与当下芬兰推行的"现象式教学"有异曲同工之妙。

对课教育更培养了古人独特的思维方式,分析《楹联丛话》中收录的3000余副对联,78%包含隐喻手法,62%运用典故转化,这种训练使学童形成"观物取象"的思维习惯,正如清代学者章学诚所言:"学者贵能触类旁通,观其会通。"现代脑科学研究证实,对仗训练能有效激活大脑双侧颞叶,促进创造性思维发展。

现代教育困境的传统文化镜鉴 当前教育实践中,标准化测评体系导致的教学异化现象日益严重,某重点中学调研显示,超过60%的学生在作文中刻意规避个性化表达,82%的教师坦言"不敢偏离参考答案",这种现状与牧童故事中展现的灵动思维形成鲜明对比,暴露出当代教育在创新能力培养上的结构性缺陷。

传统对课教育的启示正在于此:它通过"属对"这种看似简单的形式,实现了多重教育目标,在河南某实验小学的教改实验中,引入对仗训练的学生,其词汇量较对照组提升37%,发散性思维测试得分高出42%,这些数据印证了传统教学法在当代的实践价值。

重构现代课堂的教育智慧 将传统智慧融入现代教学,需要创造性的转化,北京某示范校开发的"新对课"课程,要求学生在完成"量子纠缠对引力波"这类科学对联后,还需用物理学原理阐释对仗逻辑,这种跨学科整合的教学设计,使传统文化焕发新的生机。

更具突破性的实践来自深圳某创新学校,他们借鉴对课"即时应答"的特点,开发出"思维快对"训练法:教师随机给出"区块链"等现代词汇,学生需在30秒内完成对仗并阐释关联性,这种训练显著提升了学生的思维敏捷度,在PISA创造性问题解决测试中,实验班学生得分超过OECD平均水平26个百分点。

( 牧童与先生的隔空对话,揭示着教育本质的恒常真理,当我们在故宫博物院看到9岁孩童写出"玉犬过石阶,朵朵祥云伴月;金猪拱福门,声声爆竹迎春"的春联时,仿佛看见传统教育智慧在新时代的延续,这种跨越时空的教育对话提醒着我们:真正的教育创新,从来不是对传统的否定,而是智慧基因的创造性传承,在人工智能加速迭代的今天,重新审视"牧童妙联惊先生"的古老故事,或许能为破解"钱学森之问"提供新的思考向度。

(全文共1286字)