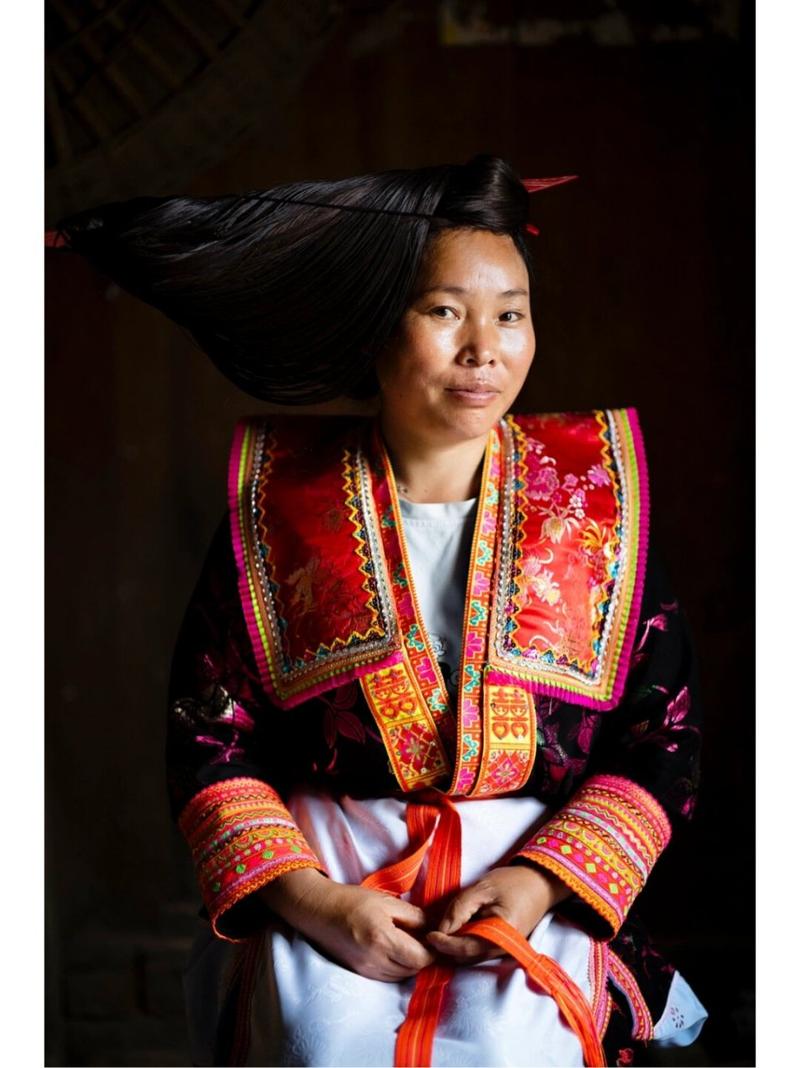

在黔东南的晨雾中,当第一缕阳光穿透吊脚楼的窗棂,苗家少女的指尖正在细密的布料上游走,那些缠绕着靛青丝线的绣花针,正在编织的不仅是服饰的纹样,更是一部用针脚书写的民族史诗,围腰上绽放的每一朵山花,盘踞的每一条蟠龙,都在诉说着一个关于文明传承的古老密码。

神鸟衔来的火种:围腰绣花起源的创世叙事

在苗族古歌《枫木歌》的吟唱中,天地初开时蝴蝶妈妈诞下十二颗彩卵,孵化出人类始祖姜央与雷公、老虎等自然神灵,这个充满诗意的创世神话,在黔东南丹寨地区演化出独特的"锦鸡救世"传说:远古时期洪水肆虐,是锦鸡衔来枫树种籽拯救人类,为感念这份恩情,苗家女子将锦鸡羽毛的纹样永远定格在围腰的刺绣中。

这种将自然崇拜与族群记忆相融合的叙事方式,构成了苗族特有的认知体系,丹寨县排莫村的王阿婆至今仍能指着围腰上的八角纹说:"这是祖先迁徙时渡过的八个河湾。"在黄平县重安江畔,螺旋状的"窝妥纹"记载着先民跋涉过的层层山峦,当文字尚未普及时,苗族人用针线在布料上绘制出立体的《迁徙史诗》,使围腰成为流动的文明存储器。

经纬之间的智慧:刺绣纹样的教育隐喻

在雷公山腹地的控拜苗寨,少女十三岁收到的成年礼必定包含三样物品:绣花针、蜡刀和靛蓝染缸,这个仪式暗含着完整的教育逻辑:绣花针训练专注与耐心,蜡刀培养空间构图能力,染缸则传递着顺应自然规律的生存智慧,老银匠李茂清回忆道:"我母亲教刺绣时,总要我们先闭眼触摸纹样,说手记的比眼见的更牢靠。"

这种具身化的教育方式,在纹样系统中得到充分体现,施洞地区的"龙船纹"要求刺绣者必须完整呈现每片龙鳞的渐变色彩,实则在训练观察与色彩感知能力;榕江月亮山区的"鱼骨纹"通过精确计算经纬线交点,无形中完成了几何思维的启蒙,更令人惊叹的是,台江县反排苗寨的"星辰图"刺绣竟暗合二十八宿的方位,展现出古老的天文认知体系。

线迹里的伦理:手工艺传承中的道德教化

在剑河县久仰乡,至今流传着"绣品如人品"的训诫,这里的刺绣教学遵循严格的伦理规范:起针前需焚香净手,绣错图案必须拆线重来,完成的作品要经寨老查验针脚密度,这种将技艺修炼与道德培养相结合的教育模式,塑造了苗族女性特有的精神气质,国家级非遗传承人吴通英曾讲述:"学绣那会儿,阿妈总说针脚歪了心就歪了,现在才懂这是教我们做人要方正。"

刺绣活动中的集体协作更构成生动的德育场景,每逢节庆,全寨女性会聚集在鼓楼前共同完成大型绣品,年长者负责构图设计,中年人承担主要刺绣,少女们则在一旁捻线配色,这种代际协作不仅传递技艺,更在实践着尊老扶幼、团结互助的社群伦理,凯里学院的田野调查显示,这种集体创作传统使苗寨保持着比周边地区更高的社会资本指数。

流动的课堂:仪式中的文化传递机制

在苗族社会的生命礼仪中,围腰始终扮演着关键的教育媒介,新生儿满月时,外婆送来的围腰上必定绣着石榴与葫芦,隐喻"多子多福"的生育观念;少女出嫁时的"百鸟衣"围腰,每只鸟喙都衔着稻穗,传递着勤劳持家的训导;老人寿衣上的"归宗图"围腰,则用连环图案描绘灵魂返回东方故土的旅程,完成最后的生死教育。

这些仪式化的教育场景创造出具象化的认知图式,镇远县报京乡的"三月三"讨葱节上,少女们通过交换绣品建立社交网络;雷山县西江千户苗寨的鼓藏节祭祀中,绣有祖先纹样的围腰成为沟通人神的媒介,人类学家发现,这种将知识编码在服饰与仪式中的传承方式,使苗族文化在缺乏文字系统的情况下仍保持高度完整性。

现代语境下的文化解码:传统手工艺的教育重构

面对全球化冲击,苗族围腰刺绣正在经历意义重构,在贵阳实验三中的校本课程里,数学老师用刺绣纹样讲解对称与分形几何;黔东南民族职业技术学院将"数纱绣"技法转化为平面设计课程;腾讯开展的"数字绣娘"计划,更通过VR技术让古老纹样在虚拟空间焕发新生,这些创新实践揭示:传统手工艺蕴含的教育资源,完全能够与现代知识体系形成对话。

但真正的挑战在于如何保持文化基因的完整性,当机械刺绣开始取代手工制作,当化学染料侵蚀着植物染的传统,当纹样创新突破神话叙事的边界,我们迫切需要建立新的文化翻译机制,雷山非遗保护中心的实践给出了启示:他们邀请寨老与设计师共同工作,确保每个现代纹样革新都建立在传统符号系统的逻辑之上。

暮色中的苗寨,绣娘们收起手中的丝线,围腰上的图案在火光中隐隐浮动,这些跨越千年的纹样,既是先民留给世界的文化密码,更是人类教育智慧的活态见证,当现代教育还在争论标准化与个性化的边界时,苗族刺绣早已用针线给出答案:真正的教育,应该如绣花般既遵循传统经纬,又允许个性绽放;既要传递古老智慧,又能绣出现代文明的图景,这或许就是藏在围腰绣花中的终极启示——文明的真谛,永远在传承与创新的交织中生生不息。

(全文共1523字)