风水先生的传奇人生 在赣北连绵的九岭山脉深处,流传着"刘半仙择地葬母"的传奇故事,这位活跃于清末民初的风水先生,本名刘守仁,因屡次精准预测而获"半仙"美誉,据《安义县志》记载,其祖上五代皆为地师,家传《地理玄机》手抄本至今仍保存在县档案馆,某年清明返乡,笔者走访当地古村,在八旬老人胡德昌家中,亲见光绪年间绘制的刘半仙堪舆图,泛黄的宣纸上还留有朱砂标注的龙脉走向。

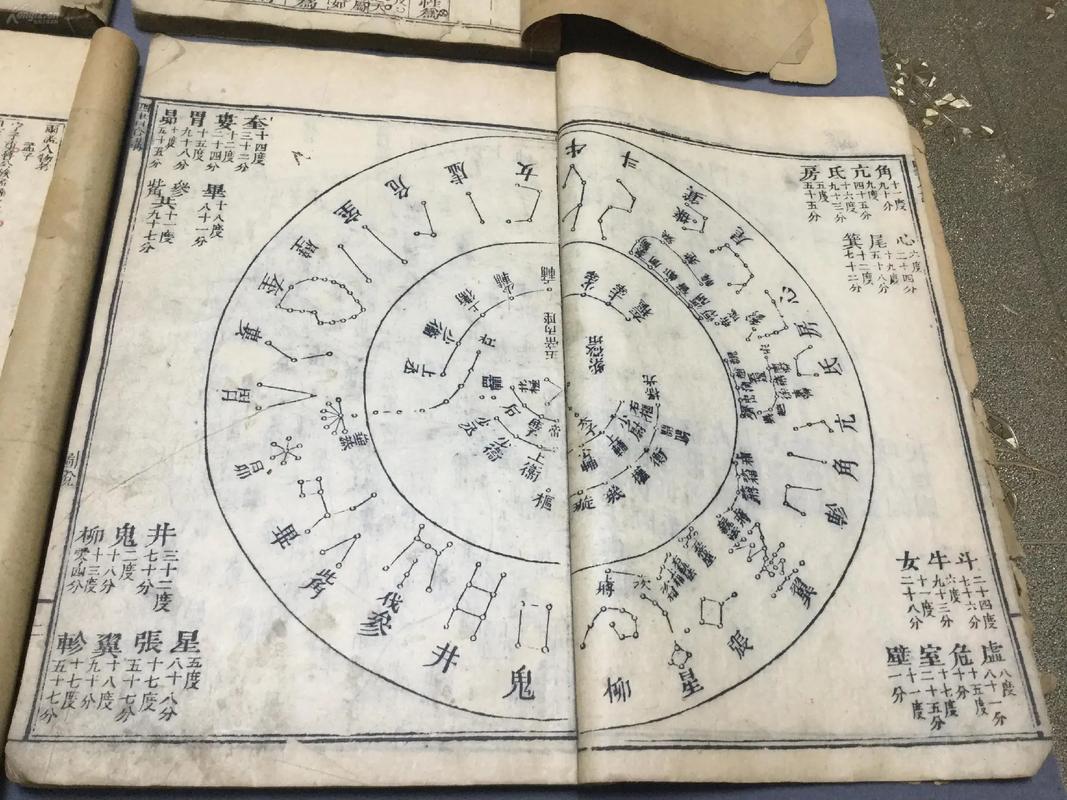

风水实践中的自然哲学 刘半仙最著名的案例当属为黄氏家族择选祖茔,相传黄家三代单传,人丁不旺,遂请刘半仙相地,他踏勘三日,最终选定村西虎形山一处缓坡,此处背靠主峰形似笔架,前有玉带水环抱,左右山丘如太师椅扶手拱卫,更奇的是,穴场中央天然隆起五色土,按《葬经》所言乃"五气朝元"之象。

二十年后的清明祭扫,黄家后人发现墓旁生出三株连理柏树,枝干交缠如三子相扶,这个充满神秘色彩的故事背后,实则蕴含着古人"天人合一"的生态智慧,现代地理学证实,该墓址位于向阳坡地,土层深厚且排水良好,周边植被形成天然风障,确属理想的安葬环境。

孝道传承的道德课堂 故事中最动人的章节,当属刘半仙为母择墓的抉择,其母临终嘱托"毋求富贵穴,但得心安处",他却执意寻找风水宝地,历经月余跋涉,终在云雾山发现"金蟾吐珠"吉穴:前有半月形水塘聚财,后有九重山峦叠嶂,正当准备迁葬时,发现穴眼处竟有古墓遗迹,碑文显示为明初孝子王守义之墓。

这个戏剧性转折蕴含深刻伦理启示,刘半仙最终放弃吉穴,将母亲安葬在父亲墓旁,并在族谱中记下:"地灵不如心诚,风水难抵孝行。"这种自我突破,展现了民间智慧中"尽人事而顺天意"的生命哲学,正如他在《地师手札》中写道:"寻龙点穴终为术,修身齐家方是道。"

现实关照中的文化传承 在婺源晓起村,至今保留着"问地三日"的民俗,凡选定墓址,需连续三日观测晨雾走向、蚁穴分布乃至野花生长态势,这种朴素的生态观察法,与当代殡葬改革提倡的"因地制宜"理念不谋而合,笔者曾见证村民为保护古墓群自发成立护山队,他们用传统风水理论解释:"山脊如龙背,伤之则地气泄。"

科学视角下的风水解析 现代地质学家对刘半仙堪舆案例进行研究,发现其选址多符合地质稳定带特征,例如他推崇的"青龙位",实际对应着岩层走向与地下水系的关系;所谓"避煞",往往避开断层带或滑坡多发区,在某个被称作"文曲星照"的墓址,勘探显示土壤中富含磁性矿物,这种特殊地质环境是否影响生物节律,正成为跨学科研究课题。

民间叙事的当代价值 这个流传百年的故事,在乡村振兴中焕发新生,当地文旅部门复原刘半仙故居时,特意保留其手植的苦楝树,导游讲述"半仙断树"典故:当年为劝阻村民砍伐风水林,他预言"此树倒则井枯",后应验成真,如今林业专家解释,古树庞大的根系确实维系着地下水位平衡。

超越迷信的文化密码 当我们剥离传奇色彩,刘半仙故事的核心是中国人"慎终追远"的生命观,那些精妙的风水术语,实则是先民对自然规律的朴素认知;那些玄奥的禁忌讲究,承载着对生态平衡的原始敬畏,在江西某中学的乡土教材中,这个故事被改编成地理实践课,学生们通过测量墓地坡度、分析植被分布,领悟古人"观天察地"的智慧。

从文化人类学视角看,民间风水传说恰似一套动态的地方知识系统,它用神秘叙事包裹实用经验,借超自然力量强化生态保护,这正是中华文明绵延数千年的生存智慧,当我们走进这些故事深处,触摸到的不仅是玄妙的堪舆之术,更是民族精神中"敬天法祖"的文化基因。