在《聊斋志异》卷二的《林四娘》篇中,蒲松龄以不足千字的文言文,却勾勒出一幅明末清初女性命运的全息图景,这个被后世研究者称为"聊斋第一奇女子"的人物形象,恰似一面棱镜,折射出封建末世知识女性的精神觉醒,当我们以现代教育视角重新审视这个诞生于三百年前的文学形象,会发现其中蕴含的性别意识觉醒与生命教育价值,至今仍在叩击着当代人的心门。

乱世飘萍:林四娘形象的历史溯源 在明崇祯十五年(1642年)的衡王府邸,青州城破的硝烟中,一个官宦女子的生命轨迹被永久定格,据《青州府志》记载,衡王府确有其人,这位"林四娘"本为王府宫人,善歌舞,工诗书,清军破城之际,王府女眷多殉节而死,这段史实在蒲松龄笔下被艺术重构,赋予其超越时代的象征意义。

值得注意的是,同时代王士禛《池北偶谈》、陈维崧《妇人集》中皆有林四娘记载,但唯有蒲松龄将其塑造为"诗魂不灭"的文学形象,通过对比不同文本可以发现,蒲松龄有意淡化历史事件的政治色彩,转而聚焦人物精神世界的刻画,这种创作取向,使得林四娘的形象超越了传统烈女传的叙事框架,呈现出知识女性特有的精神质地。

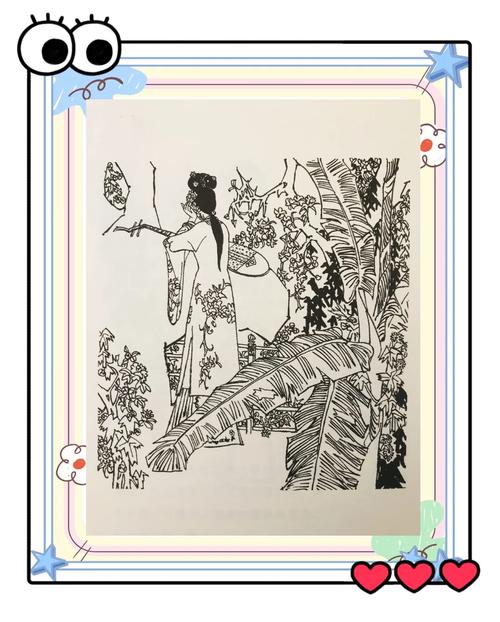

诗魂永驻:艺术形象的多维解析 林四娘在文本中的出场极具仪式感:"夜分忽有女子搴帷入,年可十七八,姿容艳绝",这种超现实的登场方式,实则是蒲松龄为知识女性打造的精神剧场,她随身携带的诗稿《静夜思》,字字泣血:"静锁深宫十七年,谁将故国问青天?"这种直抒胸臆的表达,在明清女性文学中实属罕见,打破了传统闺阁诗的含蓄范式。

更耐人寻味的是林四娘与陈宝钥的对话艺术,当陈生问及幽冥之事,她答:"人死则魂散,其有存者,精气也。"这种唯物倾向的生死观,与程朱理学的"存天理灭人欲"形成尖锐对立,在第十七次夜谈中,她直言:"妾年二十,犹处子也。"这种对生命本真的坦荡宣言,彻底解构了"饿死事小,失节事大"的理学教条。

弦外之音:文本结构的隐喻系统 蒲松龄在《林四娘》中构建了精密的象征体系,反复出现的"宫装"意象,既是身份标识,更是精神枷锁的物化呈现,当林四娘最终"易髫髻为发纂",这个发式改变的动作,暗示着从宫廷奴婢到独立个体的蜕变,而贯穿始终的琵琶声,时而"激扬哀烈",时而"凄风冷雨",构成了人物心路历程的听觉图谱。

文本中精心设置的时空结构更具深意,故事始于"青州道陈公宝钥",终于"后数年,公夜独坐",这种环形叙事暗合佛家轮回之说,但林四娘最终选择"转世为男子",这个看似妥协的结局,实则是蒲松龄对性别桎梏的终极批判——唯有改变性别身份,才能获得完整的人格发展,这种黑色幽默式的安排,道尽了封建时代知识女性的生存困境。

启蒙之光:女性意识觉醒的三重维度 在理学桎梏最严酷的明清之际,林四娘形象的出现犹如破晓曙光,她打破了"女子无才便是德"的规训,不仅精通诗词,更能与文人雅士进行深度思想对话,在情感表达上,她与陈宝钥的精神契合超越肉体欲望,实现了柏拉图式的心灵共鸣,最重要的是,她始终保持着对生命价值的终极追问,这种哲学思辨能力在传统女性形象中堪称异数。

将林四娘与同时期《红楼梦》中的林黛玉进行对比,会发现惊人的精神共鸣,二者都具备诗人才情,都追求精神自由,最终都以死亡完成人格升华,不同在于,林黛玉的悲剧源自家族兴衰,而林四娘的反抗直指封建制度本身,这种差异恰恰证明,蒲松龄的创作具有更彻底的社会批判意识。

教育启示:古典文学中的生命教育密码 从现代教育视角重新诠释林四娘形象,我们至少可以获得三重启示:其一,知识女性的人格养成不应局限于技艺传授,更要注重批判性思维的培养;其二,情感教育需要突破性别刻板印象,建立基于精神共鸣的两性关系认知;其三,生命教育应当包含对死亡命题的哲学思考,培养超越性的人生价值观。

在当代校园中,当我们将《林四娘》引入性别教育课堂时,可以设计这样的思辨课题:如果林四娘生活在今天,她的精神诉求会有哪些变化?这种古今对话的教学设计,既能深化学生对传统文化的理解,又能培养其现代性别意识,有教师尝试将林四娘故事与波伏娃《第二性》进行对比阅读,学生通过文本细读发现,东西方女性在争取精神自由的道路上,竟有着惊人的相似困境与突破。

文化基因:经典重读的当代价值 在泛娱乐化阅读盛行的今天,《林四娘》的当代传播面临双重挑战:既要保持文言文本的审美特质,又要实现现代价值观的对接,某中学语文组的教学实践颇具启发:他们组织学生将故事改编为沉浸式剧场,让参与者通过角色扮演体验林四娘的精神困境,这种体验式教学法,使00后学生深刻理解了何为"灵魂的自由"。

更值得关注的是林四娘形象的跨文化阐释价值,当这个东方鬼故事走进国际课堂,外国学生往往惊叹于其蕴含的女性主义意识,比较文学学者发现,《林四娘》与艾米莉·狄金森的诗作存在精神共鸣,两者都展现了女性在封闭环境中的精神突围,这种跨时空的对话证明,经典文学中的人性光辉具有永恒价值。

站在教育现代性的门槛回望,林四娘的故事不再是简单的志怪传奇,而是一部关于知识女性精神觉醒的启示录,蒲松龄在300年前埋下的这颗文化火种,至今仍在照亮着性别平等与人格教育的漫漫长路,当我们以教育者的眼光重新打开这篇古典文本,看到的不仅是历史深处那个执著的诗魂,更是所有追求精神自由者的永恒身影,在这个意义上,《林四娘》早已超越其文学本体,成为映照人类精神成长的一面明镜。