石礅承载的文明密码 在钱塘江畔的六和塔下,一组宋代石礅历经千年潮汐依然坚如磐石;在苏州拙政园的九曲回廊间,雕花石礅与粼粼波光相映成趣,这些看似平凡的石礅,实则是华夏文明的重要见证者,作为建筑体系中最基础的承重构件,石礅不仅是力学的奇迹,更是文化传承的具象表达,当我们俯身细察这些布满苔痕的石礅时,分明触摸到了中华文明生生不息的脉搏。

考古学家在良渚遗址发现的"石砌基础",揭示了五千年前先民们对建筑承重的深刻认知,这些经过精心打制的石块,以特有的榫卯结构相互咬合,形成稳固的基座,战国时期《考工记》记载的"础石三尺",不仅规范了建筑标准,更蕴含着"固本强基"的哲学智慧,明代营造典籍《鲁班经》中,将石礅称为"地龙",喻其如潜龙般深藏功名却支撑起万丈高楼。

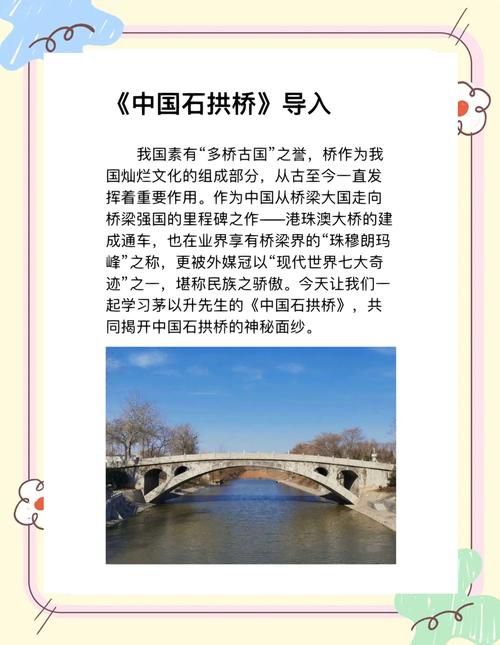

力学与美学的完美平衡 山西应县木塔底部的莲花石礅,既承担着整座木塔的重量,又以绽放的莲花造型化解了建筑的沉重感,这种力与美的交融,体现了古代匠人"实用即美"的营造理念,福建土楼的柱础石礅常雕刻貔貅、麒麟等瑞兽,既增加了摩擦力防止木柱滑动,又以祥瑞图案寄寓美好期许,这种将实用功能与文化象征完美结合的设计智慧,正是中华建筑艺术的精髓所在。

宋代李诫在《营造法式》中提出的"材分制",将石礅的尺寸与建筑整体形成精确的比例关系,以苏州虎丘塔为例,其石礅直径与塔身高度的比例严格遵循1:7的黄金分割,既保证结构稳定,又营造出视觉美感,这种追求精确与和谐的营造智慧,恰如《中庸》所言:"致中和,天地位焉,万物育焉。"

教育场域中的石礅隐喻 岳麓书院讲堂前的青石柱础,见证了朱熹与张栻的"朱张会讲",学者们在这些石礅支撑的屋檐下激辩学问,恰似文明大厦需要思想基石的承托,现代教育场馆设计中,清华大礼堂的科林斯柱式石礅,既延续着西方古典美学,又暗合着"百年树人"的教育理念,这些沉默的石礅,犹如知识殿堂的守护者,见证着思想的传承与创新。

日本建筑大师安藤忠雄设计的"光之教堂",通过刻意暴露的混凝土基座,展现建筑与大地对话的哲学,这种设计理念给予教育空间建构深刻启示:真正的教育场所不应是漂浮的楼阁,而应像石礅般扎根文化土壤,上海徐家汇书院将明代石础融入现代阅览空间,让读者在触摸历史质感时完成文化基因的传承。

成长教育的基石构建 古代私塾教育强调"蒙以养正",恰似石礅制作需经"选材-凿形-磨光"的淬炼过程,徽州文庙的进士石礅,表面布满学子们考前触摸形成的凹痕,这个无言的仪式,将"夯实基础"的寓意转化为具象的文化记忆,现代教育研究发现,儿童在凹凸石礅上行走的游戏,能同时锻炼平衡能力与空间认知,这印证了"具身认知"理论的教育价值。

芬兰基础教育改革推出的"现象教学",犹如为知识体系构筑"隐形石礅",当学生围绕"气候变化"课题整合地理、物理、伦理等多学科知识时,形成的认知结构比传统分科教学更加稳固,这种教育创新与石礅的力学原理异曲同工:优秀的承重结构不在于单体庞大,而在于系统性的力量传导。

数字时代的基石重构 在虚拟现实技术构建的"元宇宙教室"中,建筑师开始尝试数字化石礅的象征表达,某高校VR实验室里,学生通过手势"托举"全息投影的希腊柱础,在虚拟空间感受建筑力学的精妙,这种虚实融合的教学方式,既延续了实体教育的质感记忆,又拓展了数字原住民的学习维度。

新加坡南洋理工大学打造的"智慧柱础",在传统石礅中嵌入传感器,实时监测建筑微震动并转化为声光艺术,这种"科技赋能传统"的尝试,为教育创新提供了跨界思维范式,当古老营造智慧与人工智能相遇,我们得以重新诠释"根基"的现代内涵:真正的教育根基,应是开放包容的生态系统而非封闭僵化的承重体。

永恒对话中的文明传承 从河姆渡遗址的草木础石,到上海中心大厦的抗震基座,石礅的进化史恰似人类文明的教育史,当我们凝视这些沉默的基石时,看到的不仅是建筑智慧的结晶,更是教育本质的隐喻:真正持久的教育,应该像优质石礅那样,既有承受重压的定力,又有与时俱进的韧性,在这个急速变迁的时代,或许我们更需要这种"石礅精神"——在坚守文化根基中创新发展,在传承文明薪火时包容创新,让教育真正成为托举人类文明的永恒基石。