在加拿大落基山脉的针叶林中,一只黑顶山雀正用喙部反复叩击松果,灵巧地剥出隐藏的种子,而在不远处,一头棕熊带着幼崽翻动岩石,示范如何寻找昆虫幼虫,这两个看似毫不相干的物种,却在千万年进化中形成了独特的生存智慧,为现代教育提供了深刻的启示。

山雀的生存课:微小生命的智慧体系 这种体重仅10克的小型鸣禽,展示着与其体型极不相称的生存策略,研究发现,山雀家族能记住超过1000个食物储藏点,这种空间记忆能力源于其海马体占脑容量的3%(人类仅0.5%),每年秋季,它们会将采集的种子分散埋藏在方圆5公里范围内,每处储藏点不超过3粒,这种"风险分散"策略确保任何天灾都不会导致全军覆没。

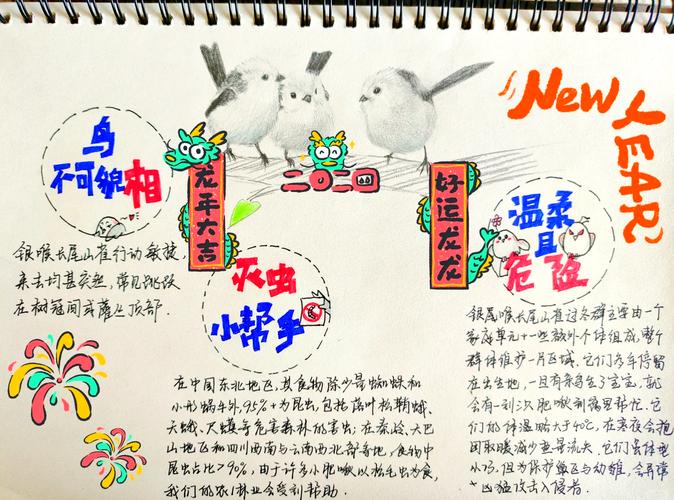

在阿拉斯加大学的观测中,科学家记录到山雀能识别15种不同的捕食者警报声,当苍鹰出现时发出高频短鸣,同伴立即躲入灌木;遇见蛇类时改用低频颤音,群体则集体升空,这种精准的"危险教育"系统,使得幼鸟在离巢两周内就能完全掌握生存警报体系。

更令人惊叹的是其工具使用能力,日本长野县的山雀种群发展出用松针撬开树皮的技术,这并非本能而是后天习得,老鸟会故意放慢动作,让幼鸟观察撬动角度与力度,这种"分段教学法"与人类技能传授惊人相似,东京大学动物行为实验室的跟踪数据显示,接受过示范教学的幼鸟觅食效率比自学者高出47%。

熊的教育哲学:力量与智慧的结合体 成年棕熊的脑容量是黑熊的1.8倍,这种进化优势在其育儿过程中展现得淋漓尽致,母熊会带着幼崽进行长达两年的"户外教学",课程包括辨识38种可食用植物、判断鲑鱼洄游路径、建造越冬巢穴等生存技能,生物学家在黄石公园的追踪研究表明,接受完整教育的幼熊存活率是孤儿熊的3倍。

在鲑鱼洄游季,母熊的示范教学堪称自然界的精品课,它们会特意选择水流较缓的浅滩,用掌击示范如何截断鱼群路线,当幼熊失败时,母熊不会直接捕鱼喂养,而是用鼻尖推动幼崽调整站立角度,这种"引导式教学"培养了幼熊的问题解决能力,数据显示经母熊指导的幼熊独立后捕鱼成功率比自学个体高62%。

熊类的冬眠准备更蕴含着深刻的教育智慧,北美黑熊会带着幼崽进行"营养学实践",通过品尝不同浆果训练幼崽辨识高热量食物,研究人员发现,经过秋季特训的幼熊,其冬眠脂肪储备量比未受训个体多23%,这种将理论知识与生存实践结合的教育方式,与现代STEM教育理念不谋而合。

自然教育的双重启示 对比这两个物种的教育模式,我们得到截然不同的启示,山雀代表着"分布式教育":通过高频互动、即时反馈和群体智慧,在动态环境中快速适应,其教育周期短(约3个月),但内容高度实用,着重危机应对与工具创新,这种模式对瞬息万变的现代社会具有特殊价值,提示我们需要培养快速学习能力和应变思维。

熊类则展示了"深度学习"的价值:漫长的教育周期(2-3年)允许系统化知识建构,母熊会按季节设计课程模块,从春季的植物辨识到冬季的巢穴建造,形成完整的生存知识体系,这种教育模式强调基础能力培养,与人类通识教育理念形成呼应,说明扎实的基础训练在人工智能时代依然不可替代。

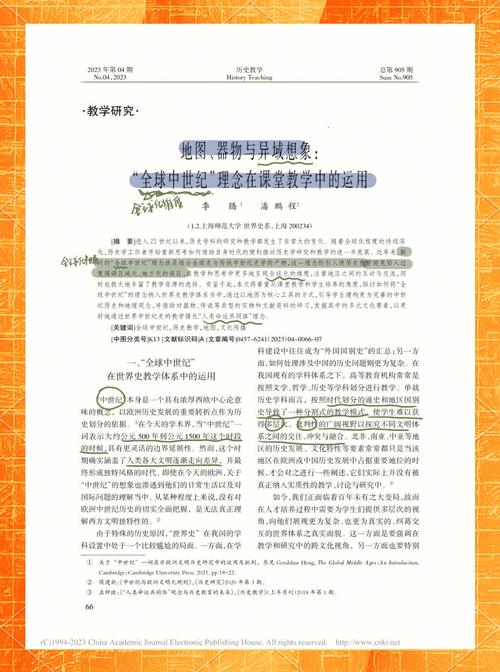

现代教育的自然解法 将这两种自然智慧融入现代教育,可以创造更立体的培养体系,芬兰于韦斯屈莱大学开发的"山雀式微课程",将知识点拆解为15分钟的情景模块,配合即时反馈系统,使中学生的问题解决速度提升34%,而加拿大的"熊式项目学习",要求学生在两年周期内完成跨学科课题,其毕业生在复杂任务中的持久力表现尤为突出。

在东京某实验学校,教师借鉴山雀的警报系统开发出"风险认知课程",学生通过模拟各种危机场景,训练快速判断与协作能力,该校学生在突发事件的应对评估中得分超出地区平均41%,挪威的户外教育营地则效仿熊类教学,设计为期三年的自然生存课程,参与者的问题解决能力提升达27%,显著高于传统夏令营。

这两个物种还启示我们重视教育的生态属性,山雀的教育发生在群体互动中,每个个体既是学习者又是教育者,这种去中心化模式值得在线教育平台借鉴,而熊类的亲子教育强调真实环境中的渐进式学习,这对过度依赖虚拟教学的现代教育具有警示作用。

当我们在教室安装智能黑板时,山雀正在用喙部敲击出生存密码;当我们讨论元宇宙教育时,熊崽正在溪流中实践祖传的捕鱼技艺,自然界的教育没有标准化考试,却培养了最顽强的生存者,或许教育的真谛不在于传授多少知识,而在于唤醒每个生命内在的智慧程序——就像山雀记得每一粒种子的位置,就像幼熊终将独自面对寒冬,在这个技术狂飙的时代,我们更需要从这些古老教师身上,重拾教育与生命本质的深刻联结。