开始)

2019年春天,某重点中学的教室后墙突然多出一片"星空"——教师用不同颜色的星星贴纸标注学生月考成绩:金星代表前10%,银星是前30%,蓝星为达标者,灰星则需特别关注,这个被称作"分星星"的评价方式,在教育界引发持续至今的讨论热潮,当我们凝视这片人造星空时,需要以更专业的视角剖析教育评价改革中的深层命题。

教育分层的千年困境 分层评价并非现代产物,北宋时期的国子监就将学生分为上舍、内舍、外舍三等,明代书院更是建立"日课、月试、岁考"的九级评定体系,这些历史经验揭示出教育分层的本质矛盾:既要保持精英选拔功能,又要兼顾教育普惠价值。

现代神经科学研究表明,青少年前额叶皮质发育存在24-36个月的个体差异,这意味着同龄学生在认知发展上天然存在梯度差,标准化评价必然产生分层结果,但问题在于,当分层异化为贴标签的工具时,教育就会陷入"马太效应"的恶性循环。

分层评价的双面效应 上海某实验中学的跟踪研究显示,科学的分层评价能使中等生群体进步率提升42%,分层带来的目标可视化,确实能激发部分学生的进取动力,但北京师范大学2022年的调查数据也显示,长期处于底层标签的学生,其学习焦虑指数是其他学生的2.3倍。

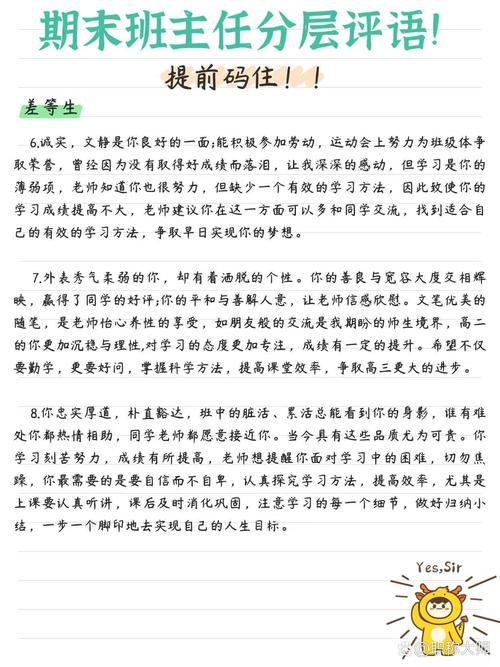

这种矛盾在课堂观察中尤为明显,当教师使用"进步星""创意星""协作星"等多维度评价时,同一学生在不同领域可能获得差异评价,这种动态分层既能保持激励作用,又可避免固化认知,反观单纯以分数分层的"星星墙",往往导致评价维度单一化。

教育神经科学的启示 哈佛大学教育研究院的"动态评估模型"证明,将评价周期缩短至2周,能显著降低标签固化风险,脑科学研究显示,频繁的负面评价会导致杏仁核持续活跃,进而抑制海马体的记忆功能,这解释了为何长期处于评价底端的学生会出现"习得性无助"。

新加坡教育部的实践值得借鉴,他们在中学推行"彩虹评价系统",将学业表现、实践能力、品格发展等七个维度进行动态组合,每个学生都有属于自己的"彩虹光谱",既呈现个体特征,又避免简单分层,这种评价方式使后进生参与课外活动的比例提升了67%。

差异化教学的实践突破 芬兰于劳鲁市开展的"北极星计划"开创了新型分层模式,教师根据学生认知风格分为"视觉型""听觉型""操作型"三类,分别设计教学路径,这种基于学习特征的分层,使班级平均达标时间缩短了1/3,关键创新在于,这种分层是动态可变的,学生每学期可重新选择学习路径。

北京中关村三小的"星座课堂"则更具本土特色,他们将数学知识点拆解为88个"星体",学生通过自主探索形成个性化的"知识星座",教师通过分析星座图谱进行针对性指导,既保持个性发展,又确保核心素养达标,这种模式使该校数学焦虑指数下降41%。

教育公平的技术解构 教育信息化为破解分层困境提供了新可能,杭州某中学开发的"智慧星云"系统,通过AI算法对2.3万个学习行为数据点进行实时分析,生成动态评价曲线,系统不仅关注当前位置,更重视发展趋势,当检测到学生可能陷入"标签陷阱"时,会自动触发教学干预机制。

这种技术赋能的教育公平正在改变游戏规则,云南山区学校通过卫星课堂接入"星空联盟"系统,偏远地区学生可以实时获取个性化学习方案,教育资源的数字平权,使得传统的分层标准正在被重新定义。

未来教育的评价维度 经合组织(OECD)发布的《教育2030》框架强调,未来教育评价将聚焦"韧性""关联性""创造性"三个新维度,这意味着评价体系要从"分星星"转向"造星系",关注个体与社群的互动关系,澳大利亚已在试点"生态化评价",将学生的社区贡献、环境实践纳入评价体系。

这种转变对教师提出更高要求,美国加州实施的"园丁计划",要求教师掌握"成长性评价"技术,他们不再简单分配星星,而是帮助学生培育独特的"认知植株",评价重点从"你是什么星"转向"你如何发光"。

当我们仰望真实的星空,会发现每颗星星都在独特轨道上运行,却共同构成壮丽银河,教育评价的终极智慧,或许就藏在这片真实星空中——承认差异,但拒绝固化;鼓励卓越,但保持包容,未来的教育工作者,需要以天文学家的胸怀观察成长,以园艺师的耐心培育个性,让每颗星辰都能找到属于自己的璀璨轨迹。

(全文共1287字)