从"云云鞋"传说看民族教育传承之道

千年绣纹里的生存智慧 在川西北高原的群山褶皱里,羌族老人指尖的银针正穿梭在靛青布面上,针脚起落间,云纹、山纹与羊角纹渐次绽放,这双即将成型的"云云鞋",承载着中国最古老民族之一的生存密码,其间的纹样组合恰似一部用丝线书写的民族史诗,作为羌族"活态教科书"的云云鞋传说,不仅记录着先民对自然的敬畏,更蕴含着独特的民族教育智慧,当我们以现代教育视角重新审视这个流传千年的传说时,会发现其中跃动着超越时空的教育哲学。

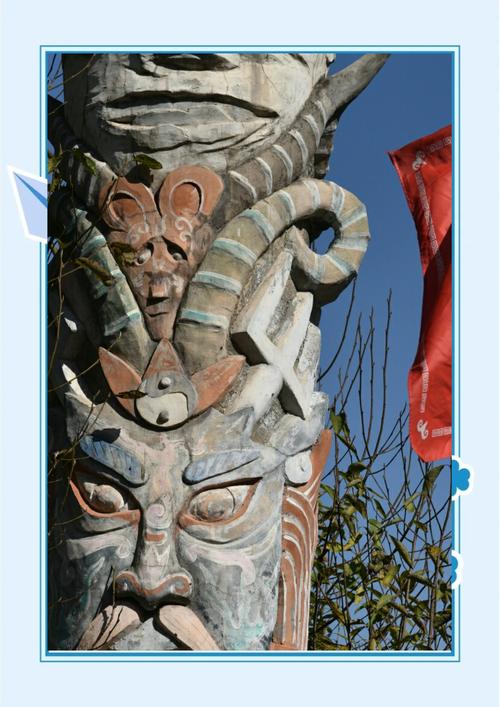

神话叙事中的教育原型 在羌族聚居的理县桃坪羌寨,至今流传着关于云云鞋起源的传说:远古时期,天神木比塔的三公主木姐珠下凡牧羊,邂逅凡人斗安珠,为考验追求者,天神设下三昼夜开垦火地的难题,聪慧的斗安珠在火地四角预埋水桶,当烈焰即将吞噬整片山林时,水桶爆裂形成隔离带,既完成考验又保全生态,木姐珠被其智慧折服,将绣着云纹的羊皮靴赠予爱人,这便成了云云鞋的雏形。

这个看似简单的爱情故事,实则是羌族先民精心构建的教育叙事,故事中"难题考验-智慧破解-信物传承"的三段式结构,暗合现代教育心理学中的"最近发展区"理论,天神设置的难题既非唾手可得,又非遥不可及,恰在斗安珠的能力边界处形成认知冲突,这种"脚手架"式的教育设计,与维果茨基提出的教学应走在发展前面的理念不谋而合。

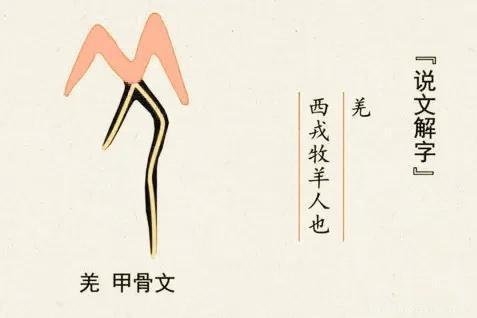

纹样符号里的认知图谱 云云鞋上最具特色的三道云纹,构成理解这个民族认知体系的密钥,最上层的"天云纹"以螺旋形态象征宇宙运行,中间"山云纹"用锯齿状线条勾勒群山轮廓,底层"水云纹"则以波浪曲线模拟江河奔流,这种垂直空间排列的纹样系统,实则是羌族儿童认识世界的认知图谱。

在羌寨的传统教育中,母亲缝制云云鞋的过程就是最生动的自然课,当幼童指着鞋面的纹样发问,长辈会讲述:"天上的云朵会变成雨,雨水汇成溪流滋养山林,林间的岩羊带来温暖。"这种将自然元素符号化的教育方式,暗合布鲁纳的"表征系统理论",通过动作表征(缝制)、形象表征(纹样)、符号表征(传说)的三重编码,构建起立体的认知体系。

仪式场景中的情境教学 每年农历十月初一的羌历年,寨子里的长者会为年满七岁的孩童举行"穿云鞋"仪式,这个充满象征意味的场景,堪称古老的情境教学典范,仪式中,孩童需赤脚走过铺着荞麦秆的"云路",在寨老吟诵古歌时自己系上鞋带,最后登上碉楼远眺群山,整个过程融合了触觉(荞麦刺痛)、听觉(古歌韵律)、视觉(高山云海)的多重感官刺激。

这种具身化的学习体验,与现代教育倡导的"全人教育"理念惊人契合,当孩童的脚底感受到荞麦秆的摩擦时,"云云鞋保护双足"的实用价值转化为具身认知;当古歌的悠远旋律在碉楼间回荡,集体记忆通过声音媒介完成代际传递;而站在祖先建造的碉楼上俯瞰云海,则实现了物理空间与精神高度的双重提升。

手艺传承里的缄默知识 在汶川羌锋村,国家级非遗传承人汪国芳的绣坊里,十三岁的依娜正在学习云云鞋制作,这个看似简单的传承场景,隐藏着波兰尼所说的"缄默知识"传递机制,汪国芳从不提供标准图样,而是让学徒先观察三年:看云朵如何掠过雪山顶,看山溪怎样切割岩层,看老绣娘如何将自然意象转化为针脚语言。

这种"观物取象"的学习过程,本质上是将自然观察转化为艺术表达的思维训练,当依娜终于被允许在布面上落下第一针时,她绣出的不是规整的云纹,而是记忆中某次暴雨前翻滚的积雨云,这种鼓励个性表达的教学方式,与现代教育中的创造思维培养形成跨越时空的共鸣。

现代转型中的教育启示 面对城市化浪潮,云云鞋传说正在产生新的教育价值,在北川羌族民俗博物馆的青少年研学课程中,孩子们通过数字技术将云纹转化为编程图案,用3D打印技术制作现代版云云鞋,这种传统与现代的对话,恰好印证了传说中"创新求变"的精神内核——就像故事中斗安珠用新思维破解传统难题,今天的文化传承同样需要创造性转化。

在成都某中学的跨学科项目中,学生们通过云云鞋纹样破解羌历算法,用数学建模还原刺绣中的黄金比例,在物理课上研究传统靛染工艺的分子结构,这种STEAM教育模式与古老传说的相遇,证明民族传统文化中蕴含着丰富的跨学科教育素材。

永恒流动的文化基因 当我们凝视一双历经岁月打磨的云云鞋,看到的不仅是精美的刺绣工艺,更是一个民族的教育智慧图谱,从口耳相传的古老传说,到数字时代的创新传承,这个关于智慧、勇气与爱的故事始终在生长,它提醒着我们:真正的教育从来不是知识的静态传递,而是像云纹般流动的文化基因,在代际传递中不断吸收新的时代元素,在保持文化根脉的同时,永远向着未来舒展。

在理县蒲溪乡的星空下,94岁的释比老人正在为孙辈讲述云云鞋的故事,篝火明灭间,鞋面上的云纹仿佛在火光中流动,将先民的智慧、自然的韵律与未来的期许,编织成永不褪色的教育篇章,这或许就是文化传承最动人的模样——在古老与现代的对话中,在技艺与智慧的碰撞里,让每个生命都找到自己的云纹轨迹。