江南的早春总在料峭寒风中悄然苏醒,当其他草木仍在沉睡时,疏影横斜的梅枝已悄然绽放出点点新蕊,这看似羸弱的花木,实则蕴含着中国人最深层的文化基因,从《诗经》"摽有梅"的古老歌谣,到当代校园里吟诵的咏梅诗篇,这株开在岁寒的植物早已超越了自然属性,成为承载中华文明精神密码的文化图腾。

凌霜傲雪:自然禀赋与人文精神的交融

在湖北荆门出土的战国楚简中,"梅"字以"木"与"每"组合成形,暗含"岁岁常青"之意,这种先民对植物生命力的朴素认知,在汉代获得哲学升华。《淮南子》记载:"梅实尚酸,本性使然",将梅的自然属性与人格品德直接关联,魏晋时期,王羲之在会稽山阴植梅三百株,开创文人以梅明志的先河,他在《兰亭集序》中虽未直言咏梅,但"仰观宇宙之大"的胸襟与梅花凌寒独放的品格遥相呼应。

宋代文人将这种意象推向巅峰,林逋隐居孤山二十年,以梅为妻、鹤为子,其"疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏"的咏梅绝唱,将物质存在升华为精神象征,朱熹在武夷精舍讲学时,特辟"梅坞"培育异种梅花,将理学"格物致知"的理念具象化,这些实践表明,中国文人对梅的钟爱绝非简单的审美偏好,而是通过观察植物特性来印证道德理想的生命体验。

香自苦寒:逆境求存的文化隐喻

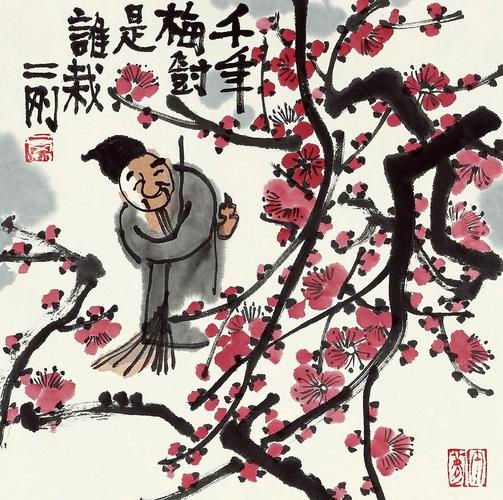

公元1082年寒冬,苏轼在黄州定慧院手植的梅花经历三度冻伤终得绽放,这位经历"乌台诗案"磨难的文豪,在《红梅三首》中写下"寒心未肯随春态,酒晕无端上玉肌",赋予梅花以不屈的灵魂,这种将个人际遇投射于植物的创作范式,形成了中国特有的"比德"传统,明代王冕在九里山植梅千株,自号"梅花屋主",其《墨梅图》以淡墨写就虬枝,题诗"不要人夸颜色好,只留清气满乾坤",将艺术创作转化为精神宣言。

民间传说同样充满这种文化隐喻,南朝寿阳公主"梅花妆"的故事,表面讲述美人额间花钿的起源,深层则暗含"美在磨难中生"的哲理,在皖南徽州地区,至今保留着"梅姑送子"的民俗,将梅花与生命繁衍相联系,这些集体记忆的传承,使梅花文化突破士大夫圈层,成为全民共同的精神遗产。

东风第一枝:艺术嬗变中的永恒意象

元代画家王冕开创的墨梅画法,将书法笔意融入绘画,枝干如篆籀般苍劲,花瓣似飞白样灵动,这种艺术语言的革新,使梅花题材突破形似追求,进入写意传神的新境界,明清时期,八大山人以扭曲梅枝喻世态炎凉,金农以金石笔法写梅显风骨,扬州八怪更将梅与竹、兰、菊并列为"四君子",构建起完整的道德审美体系。

在文学领域,曹雪芹借《红楼梦》中妙玉栊翠庵的红梅,暗喻"槛外人"的高洁;龚自珍"落红不是无情物"的咏叹,赋予凋零以新生意味,近现代画家关山月突破传统程式,以朱砂点染红梅,将革命激情注入古老意象,这些创造性转化证明,梅花文化始终保持着与时俱进的活力。

当代启示:传统符号的现代性重构

在全球化时代,梅花文化正经历着新的诠释,苏州园林学会近年培育出花期达120天的"长信梅",将古人"愿得长如此"的希冀变为现实,北京冬奥会颁奖花束中的非遗绒花梅,用现代工艺传承古典美学,更值得关注的是,90后艺术家通过新媒体手段,让梅花在全息投影中绽放,实现传统文化符号的数字化重生。

教育领域同样在进行创新实践,杭州某中学开设"梅文化"校本课程,学生通过测量梅花开放时间记录物候变化,在科学探究中感悟"梅花香自苦寒来"的哲理,这种跨学科的教学设计,使古老意象焕发新的育人价值。

尾声:

当春风再度吹绿江南岸,那些历经霜雪的梅树正在孕育新的花苞,从商周青铜器上的缠枝纹样,到神舟飞船搭载的太空梅花种子,这株植物始终与中华文明同频共振,它提醒着我们:真正的文化传承,不在于固守某种形态,而在于像梅花那样,在时代风雨中保持开放姿态,让古老的精神基因绽放出契合当代的新蕊,正如王安石在《梅花》诗中预言:"遥知不是雪,为有暗香来"——这穿越千年的幽香,终将在新的春天里找到知音。