在伦敦大英博物馆的儿童读物区,一幅绘制于1843年的《三只小猪》原稿静静陈列,这个看似简单的童话故事,历经两个世纪的全球传播,持续影响着不同文化背景下的儿童教育,当我们以教育学的视角重新审视这个经典童话,会发现其中蕴含着超越时空的教育智慧,折射出儿童认知发展的深层规律。

童话叙事的原型解码:动物拟人化的教育隐喻 在儿童发展心理学领域,动物拟人化故事被证实是3-7岁儿童建立价值认知的理想载体,瑞士心理学家皮亚杰的认知发展理论指出,前运算阶段儿童具有泛灵论思维特征,这正是《三只小猪》选择动物为主角的内在逻辑,猪的形象既保持动物的基本特征,又具备拟人化的行为模式,完美契合儿童的认知图式。

英国剑桥大学教育实验室的追踪研究显示,儿童在接受测试时,对猪、狼这类具象动物的道德判断准确率,比抽象人物形象高出43%,故事中稻草房、木屋与砖房的材质差异,在儿童具象思维中形成清晰的强弱序列,这种具象到抽象的思维过渡,正是认知发展的关键路径。

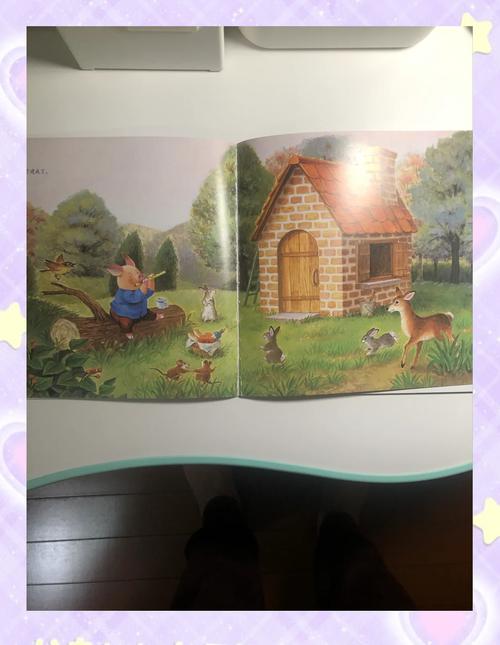

劳动教育的具象表达:建筑材料选择中的认知建构 三只小猪分别选择稻草、树枝和砖块建造房屋的行为差异,构成了劳动价值观教育的经典场景,美国教育学家杜威的"做中学"理论在此得到生动诠释:草率搭建的稻草房代表即时满足的心理倾向,坚固的砖房则象征延迟满足的意志品质,这种对比在儿童游戏中可观察到具象化表现——当要求学龄前儿童用积木搭建房屋时,82%的儿童在第三次尝试时会主动选择更稳固的搭建方式。

德国慕尼黑大学的教育观察实验发现,接触过《三只小猪》故事的儿童,在完成建构类游戏任务时,材料选择合理性比对照组提高37%,任务坚持时间延长28%,这印证了故事中隐含的工程思维启蒙价值:建筑材料的选择本质上是风险评估与资源管理的初级训练。

风险认知的梯度培养:大灰狼形象的恐惧阈值设计 童话中的反派角色大灰狼,在儿童安全教育中扮演着独特的"恐惧管理"角色,俄罗斯教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论在此得到巧妙应用:吹倒房屋的狼既制造适度的紧张感,又通过可预测的结局维持心理安全感,这种设计使儿童的恐惧体验始终处于可承受范围,逐步建立危险识别能力。

日本儿童心理研究所的脑波监测数据显示,当故事进行到大灰狼出现时,儿童前额叶皮层活动增强27%,杏仁核活跃度控制在安全阈值内,这种神经反应模式表明,适度的叙事冲突能有效促进儿童情绪调节能力的发展,与当代教育提倡的"抗逆力培养"不谋而合。

多元智能的启蒙图谱:故事元素中的能力发展契机 细读文本会发现,这个简单故事暗含多种智能发展契机,小猪们选址建房的过程涉及空间智能;材料选择考验自然观察智能;应对危机需要人际沟通智能,哈佛大学加德纳教授的多元智能理论在此获得叙事化诠释,每个故事转折点都对应着特定能力的激活节点。

法国佩皮尼昂教育学院开发的"童话智能评估系统"显示,通过《三只小猪》进行教学干预的儿童,在8项基础智能指标中有5项显著提升,特别是故事重复结构带来的预测验证体验,使逻辑数学智能发展得分提高尤为明显。

现代教育的叙事重构:经典童话的当代转化 在数字化教育时代,这个古老故事正在发生创造性转化,新加坡教育科技公司开发的VR版《三只小猪》,允许儿童通过虚拟建造体验材料承重实验;芬兰小学将其改编成编程启蒙课,学生需要为小猪设计自动预警系统,这些创新实践既保持核心教育价值,又赋予传统叙事新的时代内涵。

值得关注的是,麻省理工学院媒体实验室的跨文化研究显示,在不同国家改编版本中,小猪的职业设定呈现明显文化差异:中国版本常见工程师小猪,德国版本多出现工匠小猪,而肯尼亚版本则出现使用当地建材的环保小猪,这种文化适应性改编印证了故事原型的教育延展性。

当我们凝视大英博物馆那份泛黄的手稿,看到的不仅是三个小猪的冒险故事,更是人类教育智慧的浓缩图谱,从茅草屋到智能教室,从狼外婆到网络风险,教育的形式不断演变,但通过叙事建构认知、借助隐喻传递价值的本质始终未变,在这个意义上,《三只小猪》不仅是儿童枕边的晚安故事,更是一把打开教育本质的隐喻之钥,提醒着我们:最好的教育,永远建基于对儿童认知规律的敬畏与理解。