——民间传说中蕴藏的教育智慧 "淤泥深处绽清辉:从荷花仙姑传说看传统文化的生命教育"

传说溯源:一株荷花的千年教化

在长江中游的汨罗江畔,世代流传着"荷花仙姑"的传说,据清代《湘阴县志》记载,北宋元丰年间,当地突发瘟疫,有位头戴荷冠、身着素衣的少女,以荷叶为皿,取晨露调制草药,救活乡民千余人,当村民欲谢恩时,少女化作一支亭亭玉立的荷花,自此被尊为"荷花仙姑"。

这个看似简单的民间传说,实则蕴含着深邃的教育密码,在湘楚文化圈,每逢农历六月廿四"荷花诞",民间仍保留着"荷灯祈福"的习俗,孩子们在长辈指导下,将写满心愿的荷灯放入水中,这个仪式背后,暗藏着传统文化中"天人合一"的生命观教育。

根茎叶花的生命启示

-

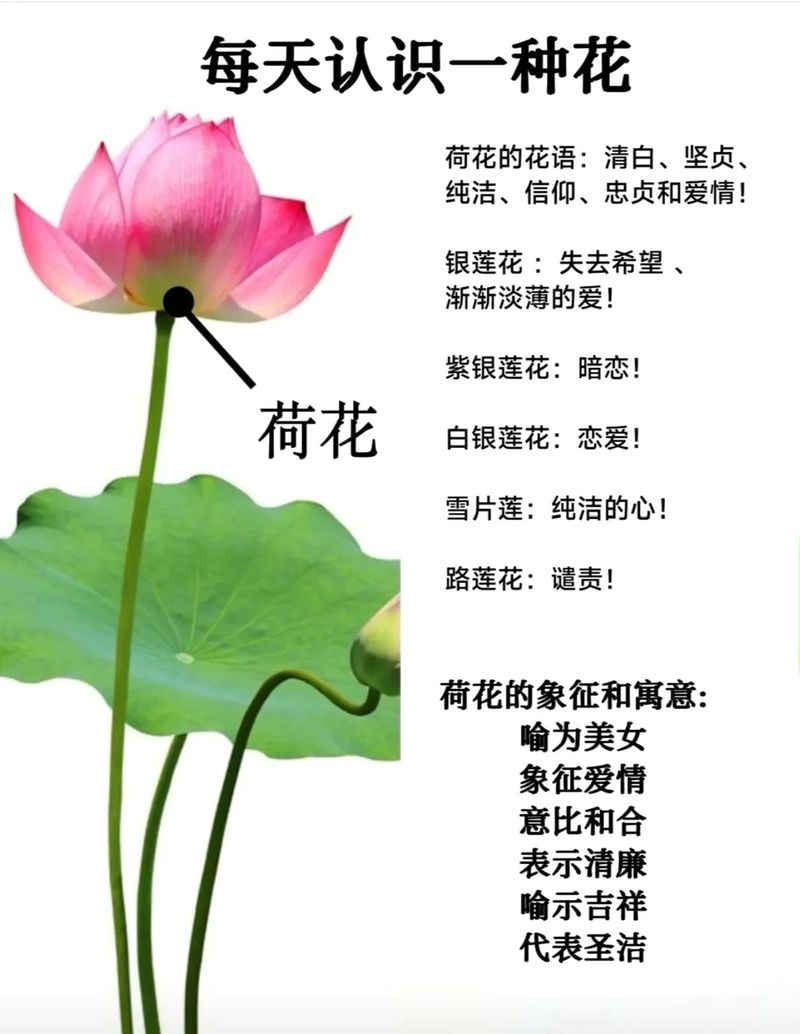

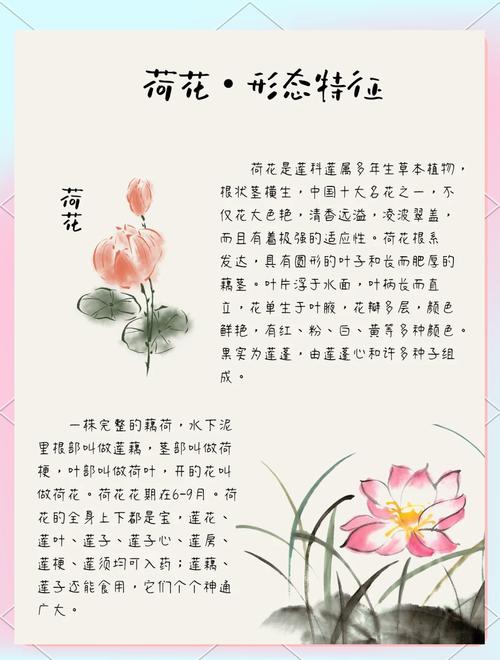

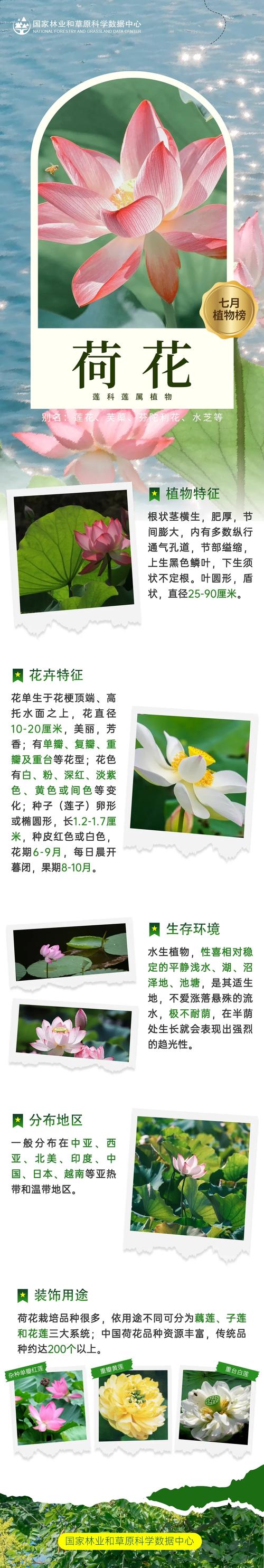

淤泥不染的品格教育 传说中荷花仙姑诞生的池塘,原是村中倾倒污秽之处,这恰恰暗合周敦颐《爱莲说》"出淤泥而不染"的意象,在湖南岳阳某中学的德育课上,教师带领学生实地观察荷花生长环境,通过显微投影展示荷叶表面的纳米结构,将科学认知与品格教育完美融合,这种"以物喻德"的教育方式,正是传统文化留给我们的宝贵遗产。

-

中通外直的人格塑造 荷茎"中通外直"的特性,在当代青少年教育中展现出新的价值,江苏某重点中学开发的"荷文化课程",要求学生每周记录荷塘生态变化,通过观察荷茎输送养分的机制,理解"正直通达"的人格内涵,这种将自然观察与人格培养结合的教育实践,使抽象的道德概念变得具象可感。

-

花果同现的生命智慧 荷花"华实齐生"的独特现象,在民间被赋予"因果相续"的哲学意味,云南某少数民族村寨至今保留着"荷花结籽"仪式,长辈通过让孩童触摸莲蓬与荷花共存的奇观,传授"耕耘与收获"的生命真谛,这种寓教于自然的教育智慧,远比空洞说教更具感染力。

教育实践中的文化重生

-

校本课程开发实例 浙江某实验小学打造的"荷文化研学体系",将语文、科学、美术等多学科整合,学生不仅学习《荷塘月色》的文学意境,还探究荷花的光合作用机制,最后用莲藕制作环保颜料进行创作,这种跨学科整合模式,使传统文化焕发新生机。

-

乡村教育振兴案例 在江西鄱阳湖畔的渔村小学,教师们利用荷塘资源开发劳动课程,孩子们参与从种植到收获的全过程,在"踩藕"实践中体会"谁知盘中餐"的艰辛,在"剥莲"工序中培养耐心细致的品质,这种根植乡土的实践教育,让濒临失传的农耕智慧得以延续。

-

特殊教育创新应用 广东某特殊教育学校发现,自闭症儿童对荷塘生态系统表现出特殊兴趣,校方据此设计"荷塘疗愈课程",通过观察锦鲤穿梭荷间的动态,培养孩子们的注意力;借助莲藕的孔洞结构进行触觉训练,这种基于传统文化的创新疗法,取得显著成效。

现代教育的三重启示

-

自然教育的回归 在"自然缺失症"蔓延的今天,荷花仙姑传说提醒我们重拾自然教育智慧,北京某国际学校打造的"屋顶荷塘",成为城市孩子接触自然的窗口,学生们通过侍弄荷花,不仅学到生态知识,更培养起对生命的敬畏之心。

-

审美教育的升华 荷花"清水出芙蓉"的自然之美,恰是美育的最佳教材,上海某美术馆推出的"荷花主题艺术展",邀请学生用AR技术重现传说场景,在传统美学与数字科技的交融中,培育新时代的审美素养。

-

生命教育的深化 面对青少年心理问题增多的现状,荷花仙姑传说蕴含的生命教育价值更显珍贵,成都某中学开设的"生命教育工作坊",通过荷花生长周期的观察,引导学生理解生命的脆弱与顽强,当学生目睹暴雨后依然挺立的荷茎,对"逆境成长"有了更深体会。

文化传承的现代转型

在数字化浪潮中,传统文化教育需要创造性转化,杭州某科技公司开发的"荷花仙姑VR教育系统",让学生穿越到北宋年间的传说现场,在沉浸式体验中感悟文化精髓,这种科技赋能的文化传承,使古老传说焕发时代光彩。

值得注意的是,传统文化教育应避免简单复古,某地举办的"荷花仙子选美"引发的争议警示我们:文化传承必须把握精神内核,相比之下,台湾某书院推行的"荷花茶道课程",通过插花、品茗等雅事传授处世之道,这种"以艺载道"的方式更值得借鉴。

清波深处的教育之光

当我们在西湖畔欣赏"接天莲叶无穷碧"时,不应忘记每一株荷花都承载着千年的教育智慧,荷花仙姑传说就像一枚文化密码,等待我们用教育智慧去破译,在这个科技日新月异的时代,或许我们需要回到传统文化的源头,重新发现那些滋养心灵的育人真谛。

正如朱熹在《观书有感》中所喻:"半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。"教育之道,当如荷花般扎根文化厚土,吸收时代养分,最终绽放出启迪人心的智慧之花,这或许就是荷花仙姑传说穿越千年,给予当代教育最珍贵的启示。