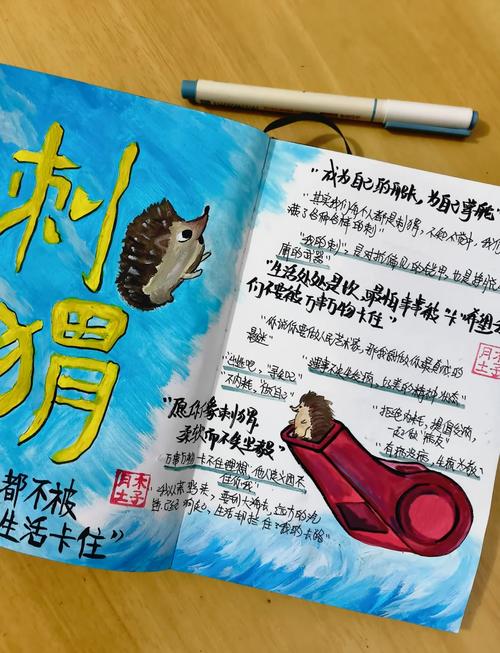

在北京某重点小学的心理咨询室里,一个蜷缩在角落的三年级学生引起了我的注意,这个被老师称为"小刺猬"的孩子,因为无法完成数学作业而连续三天拒绝上学,这个场景让我想起去年在秦岭野生动物园观察到的真实场景:当饲养员将幼年刺猬移出舒适区后,它们会本能地团成球状,直到确认环境安全才重新舒展身体,这种生物本能与当代青少年的心理防御机制惊人相似——当遭遇未知挑战时,他们选择封闭而非探索,这种普遍存在的"迷路现象",折射出当前教育体系中亟待重视的挫折教育缺失。

第一片迷雾:当代青少年的"刺猬化"生存困境 根据中国青少年研究中心2022年的调查报告,我国12-18岁青少年群体中,62.3%的受访者承认"遇到困难首先想逃避",较十年前上升27个百分点,某重点中学的心理健康普查显示,87%的学生在遭遇学业挫折时选择沉默而非求助,这些数据背后,是一个个真实的故事:因月考失利绝食的初二女生,因竞选班委失败而自残的职高男生,因社团面试受挫就注销社交账号的大学生,这些案例中的青少年都展现出典型的"刺猬化"特征——用尖刺武装脆弱,用逃避代替面对。

第二重困境:过度保护造就的"人工温室" 在南京某私立学校的家长开放日,我目睹了极具象征意义的场景:六年级教室外的走廊上,家长们自发排成"人墙",只为防止孩子看到期中考试排名,这种过度保护正在制造新型的教育困境:北京师范大学的追踪研究表明,被过度代劳解决问题的儿童,其抗挫折能力比普通儿童低40%,更值得警惕的是,某些学校的"安全教育"已异化为风险规避:取消春游、禁用美工刀、禁止课间奔跑,这些以爱为名的保护,实质上是剥夺了儿童必要的挫折体验。

第三维度:挫折教育的本质重构 加拿大心理学家乔丹·彼得森的"龙虾理论"揭示:生物在适度压力下才能完成阶层跃升,这个理论在深圳某国际学校的教育实验中得到验证——将"失败周"纳入课程体系,鼓励学生经历计划破产、方案被否、合作破裂等模拟挫折,追踪数据显示,参与项目的学生抗压指数提升35%,问题解决能力提高42%,这印证了发展心理学的重要观点:挫折不是需要消除的障碍,而是成长必备的"心理疫苗"。

破局之道:构建三维度挫折教育体系

-

家庭教育的"安全冒险":借鉴德国"幼童厨房计划",上海某幼儿园推行"可控危险"教育,在专业防护下让4岁儿童学习使用刀具,家长反馈显示,参与儿童的危险预判能力提升60%,意外受伤率反而下降25%。

-

学校教育的"挫折课程化":杭州某中学开发的"人生算法"课程体系颇具创新性,将挫折分解为127个可训练场景,从课堂发言忘词的"微尴尬"到项目失败的"大挫折",每个场景都配备对应的心理建设工具包。

-

社会教育的"真实沙盘":参考丹麦"少年议会"模式,成都某区试点"青少年城市治理计划",允许中学生参与真实的市政决策,当提案被驳回时,学生需要重新调研完善,这种真实的挫折体验带来远超模拟训练的教育效果。

黎明微光:正在觉醒的教育革新 在云南山区,某乡村小学的"失败博物馆"令人振奋,这里陈列着学生们的各种"失败作品":漏水的竹筏、倾斜的桥梁模型、未能发芽的种子,每周的"失败分享会"上,孩子们大方讲述自己的挫折故事,这种教育创新带来显著改变:该校学生连续三年在省级科技创新大赛中获奖数量位居前列,校长说:"我们教会孩子的不是躲避尖刺,而是把尖刺变成指南针。"

当那只迷路的小刺猬最终循着月光找到归途,它背上的尖刺已不再是防卫的铠甲,而是丈量世界的标尺,我们的教育正需要这样的智慧:不是为孩子扫清所有障碍,而是教会他们在迷雾中辨认星辰;不是建造无菌的温室,而是培育能在风雨中起舞的森林,或许真正的成长,就是让每个孩子都成为带着尖刺前行的勇者,在试错与修正的循环中,走出属于自己的生命轨迹,正如古波斯诗人鲁米所说:"伤口是光进入你内心的地方。"当我们允许教育保留适度的"刺",孩子们才能获得穿透迷茫的力量。