一场秋日校园里的教育实验

2023年深秋,北京市朝阳区某小学五年级的走廊上,挂满了形态各异的"小树叶贺卡",这些用枫叶、银杏叶、梧桐叶制作的贺卡,有的被绘制成卡通动物,有的用叶脉勾勒出诗句,还有的将不同叶片拼贴成抽象画,这场持续两周的"自然手作"课程,意外地成为改变校园生态的教育实践。

这所学校的自然课教师李敏发现,现代儿童对自然材料的敏感度正在急剧下降,当她把各类落叶摆放在课桌上时,超过60%的学生无法准确说出常见树种的名称,85%的学生从未观察过叶片的微观结构,这个发现促使她设计了"小树叶贺卡"项目,试图通过手工创作重建儿童与自然的联结。

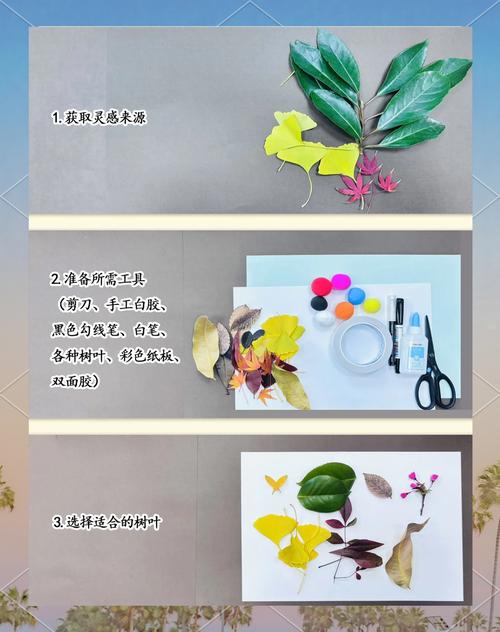

手掌上的自然课堂

制作小树叶贺卡的过程本身就是完整的自然教育单元,在材料收集阶段,学生需要走进社区公园,通过触觉辨别叶片的成熟度——完全干燥的叶子易碎,半干叶片最适合创作,生物学教师带领学生用放大镜观察叶脉分布,讲解不同树种的进化策略:银杏的扇形叶利于光照吸收,松针的蜡质表层帮助水分保持。

美术课上,教师示范如何利用叶片天然形态进行创作,一片枫叶可以旋转成舞裙,银杏叶对折即成蝴蝶翅膀,这种"因形赋意"的创作方式,培养了学生的观察力与想象力,六年级学生王雨桐在日记中写道:"原来每片叶子都是独特的,就像我们每个人都有自己的掌纹。"

超越手工课的教育价值

当简单的贺卡制作被赋予教育设计,产生的效果远超预期,语文教师要求学生在贺卡背面书写"树叶的独白",这个环节催生了众多充满哲学思考的短文,有学生以落叶视角写道:"我的飘落不是死亡,而是把养分还给大地母亲。"这种生命教育的渗透,比单纯的说教更具感染力。

在跨学科实践中,数学教师引导学生测量叶片的对称比例,科学课研究叶片色素分离实验,劳动课探讨自然材料的可持续利用,来自家长的反馈显示,78%的孩子开始主动观察小区植物,43%的家庭因此建立了"自然探索日"传统。

教育神经科学视角下的认知革命

脑科学研究表明,多感官参与的自然体验能显著激活儿童前额叶皮层,当学生用手指触摸叶脉的凹凸纹路时,触觉神经与视觉中枢产生协同效应;调配植物颜料的过程,则锻炼了前额叶的计划执行功能,某重点小学的对比测试显示,参与项目的学生在空间想象力测试中得分提高21%,专注力持续时间延长35%。

这种自然手作活动对情绪调节的积极作用尤为突出,儿童心理专家跟踪发现,每周参与2小时自然创作的学生,焦虑量表得分下降28%,叶片拼贴时所需的精细动作,能有效刺激小脑发育,改善书写障碍儿童的握笔姿势。

重构教育场域的生态实践

小树叶贺卡项目正在引发教育空间的变革,传统教室的四面白墙被打破,校园里的每棵树木都成为活教材,上海某国际学校将作品展示区设在梧桐树下,让学生的创作与自然母体形成对话,更深远的影响在于教育资源的重新定义——曾经被忽视的落叶枯枝,变成了可再生的教学素材。

这种转变催生了新的师生关系,在南京某中学,教师与学生共同建立"叶片数据库",用二维码记录每片叶子的树种、采集时间和创作故事,00后教师张璐感慨:"学生教会我用手机显微镜观察气孔结构,我们真正实现了教学相长。"

全球视野下的自然教育创新

德国的"森林幼儿园"、日本的"里山教育"、北欧的"户外生存课",与小树叶贺卡项目存在深层共鸣,芬兰教育专家艾拉·凯宁发现,自然材料创作能培养儿童的"生态智商"——即理解生命系统的相互关系,这种能力在气候变化的时代尤为重要。

比较研究显示,中国学生的手工创作更强调意境表达,而西方同类项目侧重科学记录,北京师范大学教育团队正在开发融合两者的课程体系,计划将叶绿素提取实验与传统水墨技法结合,探索本土化自然教育模式。

从贺卡到生命教育的延伸

当学生把亲手制作的小树叶贺卡送给长辈,简单的礼物传递着深刻的生命教育,收到孙女用银杏叶制作的生日贺卡后,退休教师陈建国写下回信:"这片叶子让我想起四十年前在校园栽下的小树苗,生命就是这样代代相传。"

杭州某中学将该项目升级为"四季自然笔记",学生在不同节气记录校园生态变化,春天的花瓣标本、夏天的蝉蜕收藏、秋天的果实解剖、冬天的枯枝雕塑,构成持续的生命教育链条,这种浸润式学习,正在培养新一代的生态公民。

教育者的反思与突破

项目实施过程中,教师们也在经历专业成长,最初担心"浪费时间"的数学教师王强,现在会主动带学生测量树冠投影面积;曾认为"不务正业"的家长委员会,开始组织亲子自然创作营,最深刻的转变来自教育理念层面——越来越多教师意识到,一张小树叶承载的认知维度,可能比标准化试卷更丰富。

面对"影响升学率"的质疑,项目组用数据回应:参与学生的科学探究题得分提高18%,作文中的细节描写能力提升27%,这印证了杜威"做中学"理论的前瞻性——直接经验带来的认知深化,终将反哺学业表现。

重新定义教育的边界

小树叶贺卡不单是美育载体,更是打开自然之门的钥匙,当儿童的手指拂过叶脉的纹路,他们触摸的是生命的密码;当校园的角落铺满秋日创作,我们见证的是教育本质的回归,在这个数字化的时代,或许正是这些来自泥土的创作,能帮助孩子找回生命最本真的感动——那是对自然的敬畏,对美的感知,以及对万物关联性的深刻理解,这堂课没有标准答案,却为每个参与者播下了终身成长的种子。